來源:鳳凰周刊,2015年第7期

轉自:沸騰的曆史

1912年2月12日(1912年12月25日),清朝頒布了《退位信》:

"于琴鳳龍玉皇母令:民軍事發前,省内應,九夏沸騰,活靈漆炭,特意指令袁世凱排程員和民軍代表讨論大局,開啟國民議會,實行全民公決制度。自2月以來,一直沒有明确的解決方案。北方和南方是彼此分開的。生意退居二線,士路在野外。民生不安,因為國家一天沒有決定。今天,全國人民在心理上趨向于更加共和,南方和中部省份都發起了前者,北方将領則主張後者。人民的願望,上帝才能知道,我們怎麼能承受一個姓氏的榮譽,人民的善惡?随着大勢的出現,内部審計輿論,皇帝将成為全國的統治權,作為一個共和憲政國家。在近海舒适的海洋中,疲憊不堪的心中充滿希望和治理,古老的聖地為義人服務。袁世凱此前被衆議院選舉為總理,新舊新陳代謝時,有北南統一是合适的。即由袁世凱全權組織臨時共和政府,與民軍協商統一辦法。總時期的人民安危,海元,還是滿員的,漢、蒙、輝、藏五全地為大中華民國,到皇帝退卻無所事事,出差多年,長期受國尊,看完統治,不幸福嗎?"

這封350字的退位信,已經頒布了103年,但圍繞這本書,還是有很多疑問:退位信是誰起草的?有多少個版本?誰修改了它?袁世凱的"袁世凱全權代表"是未經許可在"袁世凱臨時政體"中加上的嗎?

青亭為何同意出具退位信?

同意出台退位書,意味着清朝接受了南方民軍提出的建立共和政府的想法。

在1911年12月3日正式停戰和媾和之前,清朝和民軍一直私下接觸,以測試對方的主張,由日本商人,俄羅斯領事于康夫等人上司。道士劉承根是清朝的官員,由袁世凱派往武漢與李元洪聯系。在11月22日的一封電報中,劉曉波說,"黨代表提議建立民主,這将使我們的政府留在另一個地方,并保持其繁榮和繁榮,這不符合憲法意志,是以很難談判"(軍事機器局的電訊封包件)。由此可見,早在10月初,民軍就已經明确退位,又一個儲存方案的地方。

随着時間的推移,民進黨的優惠計劃變得更加具體。從12月14日起,南北雙方代表從武漢遷往上海繼續談判。在12月13日離開武漢之前,外交部司長曾宗謙給外交部發了一封電報,其中提到"E中讨論了四篇文章:一篇推翻了滿族;一篇是推翻滿族;一篇是《滿族文》;一篇是《滿族文法》;一篇是《滿族文;一條是滿"皇室宮廷"和"豐滿"這兩條已經采取了後來對王室優惠待遇的條件的形式。

不過,直到11月底,青笛是否遜色還不清楚。雖然清朝在12月28日正式同意召開君主制和民主制全民公決,但直到1912年1月24日,清朝才要求召開全國代表大會,決定是實行君主立憲制還是共和制憲法,才不願退位。一個明顯的證據是,這一天,玉龍皇後在"議會選舉方式和會場地點可自行決定"下。為此,次日,袁世凱在全國代表大會現場專門彙報了選擇天津、青島、漢口三個地方并配置設定了新方案的代表。

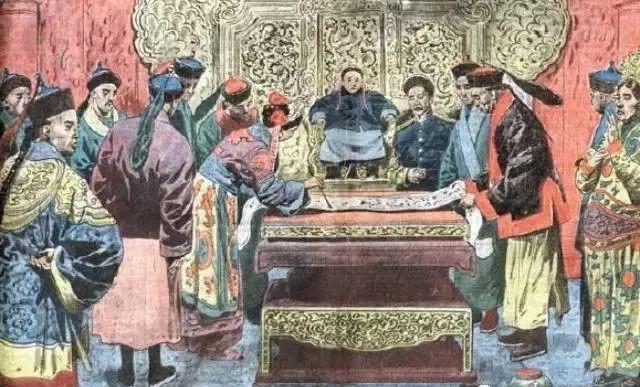

清帝退位書

但僅僅過了四天,青青的态度就發生了180度的變化。1月29日,龍玉王後主持了第五次王室前會議,決定準備一份共和國宣言。2月3日,王後隆下達法令:授予袁世凱與民軍協商優待的全權。

為什麼清朝的态度突然發生了戲劇性的變化?曆史書一般認為有兩個原因:一是宗社黨上司人梁玄被革命黨彭家珍殺害,使宗墅黨不敢堅持抵抗;二是宗淊黨不敢堅持抵抗;二是宗淄黨上司人梁軒被革命黨彭家貞殺害,使宗墅黨不敢堅持抵抗;二是宗社黨上司人梁玄被革命黨彭家貞殺害,使宗墅黨不敢堅持抵抗;二是宗沢黨上司人梁軒被革命黨彭家貞殺害,使宗墅黨不

但似乎過去的曆史學家誇大了彭家貞遇刺的作用。從梁瑜死後的待遇來看,他在清廷中并沒有受到重視。2月12日,清朝皇帝出具退位信,并發出了兩封與禮物有關的資訊:第一條是送給四川總督的弟弟,他同時被殺,第二封是不送好人。

給予是法院獎勵死者的重要手段。結束前的官方稱号金的命隻有河南交替的智夫,為四品官;低級末的晉國是準贈予的,官方高層好兒子不被準許,足以說明清朝并不十分重視好人之死。

2月3日,袁世凱被授予與民軍協商優待的全權指令,有前據于春軒袁淑勳等人做出的陸正祥等将領段玉瑞等電商請迅速确定共和國身體,避免活漆炭字樣, 但餘春軒在1月9日發給議會公開電報的政府決定事項的意見書,清朝的截斷時間不會推遲到一個月前再重新考慮,在這種情況下隻是一個借口。

龍羽王後接受共和國的真正原因是段玉瑞的"軍隊":

1月25日,段玉瑞代表總督胡光給内閣發了一封電報,"為了執政政權和将軍們的目的說戰争",說:"将軍們不時會說,人民的進步不是共和的,不能,......昨天聽說,國王澤公阻撓共和國,許多憤怒,要求代表各個道路也将來到聯合标題,鎮壓立即暴動,敷衍了事也會垮台。"電報指的是國王,共和國的阻撓,指的是王子玉偉的王室會議,該鎮的公衆對共和國的言論進行了猛烈抨擊。

緊接着,第二天,1月26日,段玉睿與江桂聯合封位,張勳等46位将領,聯合召集内閣打響,"請大汗淋漓,清除意志,宣告中外,建立共和國。""

1月27日,南方談判黨總代表吳廷芳告知袁世凱,"如果本月11日上午8.m尚未宣布農曆為共和國,優惠條件将失效。"農曆12月11日是1月29日。段玉睿的電力和電力,以及吳廷芳的最後通牒,直接導緻王後龍玉對共和國的強制同意,并于1月29日主持了第五次皇室前會議,決定寫一份共和國宣言。

宣布共和法令,這就是我們所說的退位信。從那時到今天,許多關于它的謠言仍然難以确定。

退位書有多少個版本?

一種理論認為,洪淑祖起草了退位信。

時任袁世凱武官的唐玉麗于1912年2月12日抵達乾慶宮,見證了龍玉泰的轉移和退位過程。他回憶說:"說到退位書,我們一直以為袁世凱在劇本的帷幕後起草了草稿,因為當時所有重要的劇本,甚至遺囑,幾乎都出自龔的手,後來聽說最早的退位信是由直接向右的道士洪書祖準備的。洪是内政大臣趙炳軒的親密秘書,受到袁征的贊賞。那本書,是洪到袁家的私人住宅面對面聽袁世凱然後刻意寫成的,以停戰憲法為主要目的,解釋說"但為了拯救中國陸地人民,無論君主立憲制、民主憲法如何,俞國皇帝都看好",沒有明确退位。洪淑祖是著名電影導演洪申的父親。在轟動一時的"宋世仁遇刺案"中,洪樹祖被袁世凱、趙秉軒等組織指揮,于1919年被判處絞刑。

根據他寫給趙鳳柱的信,這本書是在9月初寫的。唐還附上了洪淑祖退位書原文的文字,兩箱對比,随後的退位書沒有任何共同之處。但可以說,是武昌之後最早義書的出台。

易毅(資訊圖)

另一種理論是梁振英起草了退位信。

在2月6日寫給海勒姆的一封信中,《紐約時報》駐華記者森喜朗在談到退位信時說,"這封信是由梁振英起草的,他昨天就此事與我進行了磋商。他以為不可能在十天内印發......"2月9日,森喜朗在一封信中告訴海勒姆,"郵政部長梁世軒正在寫一封退位信"。梁世玄确實負責南北之間重要細節的讨論,但在1939年由鳳崗和弟子們撰寫的《民國梁彥孫年鑒》明确指出,"退位書是清朝末期,原文由中南将軍撰寫, 手稿是張偉筆迹,後來由袁世凱左右加大,授予他全權酌情出版。"

第三種理論是張希軒起草退位書。

1936年10月,葉簡雯曾跟随梁世玄、餘仲忠等人在袁世凱内閣擔任抄寫員,在《月風》半月刊第20期上發表了《辛海公告》民國前北京的幾段話,論袁世凱、梁世玄、于忠軍等人之死。其中,說劣質書,張希軒(吳璐瑾被刺身山西巡警)早就被叫來起草草稿,我們想了很久,不滿意,交給他修改,他覺得太早了,藏在口袋裡。在拖到1912年2月7日之後,他正準備寫一支筆,南方已經準備了一份草稿,E-knowledge Beijing(這個草稿由張偉和趙鳳昌準備)。這一點,在唐的記憶中,在《李》中也得到了證明,"張希玄還找人寫了一張草稿的葉子要修改,葉已經慢動了筆。"

第四份由華世奎、于中忠和徐世昌起草。

1912年2月6日,天津《大公報》宣布,退位信的草稿已于2月2日送出,作者是華世奎和于忠忠。第二天,另一位消息人士說,"這本書是龍禹皇後徐世昌起草的,昨天已經把草稿送出給元内閣學校閱讀,元朝向這位皇帝退權,切斷非代可比國家,等等,将來,内閣要寫,請下令。"

第五種理論是張元琦起草的,徐世昌修改的。

該書出版十天後,上海《宣言》2月22日以《清朝後賜予後清朝的傷心之言》為題稱:"《本公告》由原清朝校副書記張元琦起草,由許世昌删去收尾稿,25日前9日清朝崛起後心, 被袁世凱君帶入當下。張京生《南北讨論與洞察》也表示:"退位後,部副部長張元琦起草進入當下,清朝後,許世昌自行決定,由許世昌删去修飾,再封藏皇室寶物。"按照"清派副書記"的推論,這裡張元琦,應該是"張元濟"的錯誤。張元基年輕時,曾積極參與法制變革,著名的商業印刷廠,正是在他的主持下成長壯大。

此外,還有袁世凱起草這樣的版本,當時新疆部部長王澍在定制年鑒《陶威老人憑年記》中說:"它的劣等也是袁世凱。"

末代皇帝豫儀退位時的父子

而流傳最廣的,是原清元張偉的草稿說。唐在李中回憶說,"最流行的謠言是張繼志和趙竹君在南方準備的草稿,在王偉夫,徐世昌等修改之後,給北京發了電報。張繼志,也就是辛亥革命期間居住在上海趙鳳場(字竹君)家中的張紀之,而王偉甫立即為民政部留下,為袁世凱的手抄本王榮寶。

張氏去世後(1926年8月),他的兒子張曉儒在南通張繼志傳記初稿中談到"内閣即将重振,來到我父親手中",摘自内閣的答複 其中,有"民軍事前、省級反應、九夏沸騰、活炭、專令袁世凱擔任全權公使"等内容, 和退位書的最終版本,雖然有很多不同的詞,但意思卻很相似。

讀完傳記初稿後,胡漢民給譚衍寫了一封信,譚彥于1930年2月18日為傳記寫了标題,明确退位信是張偉寫的,"清除退位承諾,所謂内閣回電,真正的姬先生直手"。胡漢民還說,他要求張偉起草退位信。胡漢民在自傳中重申了這一說法,"張偉起草的清帝義退位宣言,交給唐少義電氣北京提出理由。

張小如在張的傳記中也說,這本書的原稿還在趙鳳昌先生的辦公室裡。

趙鳳昌,字竹君,曾為張氏的洞府将軍,晚數的師傅為尹尹,其住所為南北和談場所,期間有許多來自南北的骨幹人物,如孫中山、黃興、唐少一、吳廷芳等。他的兒子趙遵月在《對不起銀塘辛亥革命》中說,退位書是張偉應父親趙鳳昌的要求而起草的,"張楚笑着感謝,不假思索,最後在他的桌子上寫下了八行交叉音符,不是開頭和結尾,幾百字的書,很簡單。首先,大衆認為可以利用,迫切需要北京分電。不出所料,北方預先提出的數字,都不是中等體,袁氏正苦不知,得到大事贊不絕口,一句話不容易,隻能由袁世凱來換一個字。趙祖月也承認,張偉的手稿已經儲存在他們家中多年,"張的手稿儲存了'對不起銀堂'一年,一年的'宣言'國慶補,告訴了其餘的記錄,因為影印儲存了它的真實情況,但張譜卻失去了它的故事。

上述陳述或細節有誤,或者引文不夠具體,目前退位信起草者尚無定論。

洪淑祖的版本為時過早,與最終版本沒有任何關系;張希玄的版本,葉全宇的版本,還沒有修改。這兩個說可以放在一邊。穆雷的梁振英說,梁振英本人否認自己是自不真誠的。張元琦在2月22日起草的文中寫道,"25日早上九點以後擡心後,由袁世凱軍進入當下",這顯然不是一個曆史信口張開的河流,因為無論是清宮檔案還是各方的回憶,龍宇泰撤退後的書都是在乾慶宮而不是心殿裡, 而袁世凱沒有出現。

至于張偉的起草,雖然目前得到最廣泛的認可,但尚未形成完整的證據鍊,也沒有找到直接的證據——原件尚未找到,而無論是張偉的信、日記還是未來張偉年史的編纂,這一點都沒有記載。筆者曾到過位于江蘇省南通鎮的張偉利,以及位于南通市的張偉,創辦了南通自然博物館,兩位張偉的介紹,都沒有提到自己曾起草過清朝皇帝的退位書。

1912年,《時事》的臨時增刊慶祝清朝皇帝退位

趙尊嶽說,張偉手稿的影印本在《宣言》中發表,但在《宣言》中尚未找到。而且,他補充說,"胡漢民最初不知道該怎麼辦,以為不要讓他失控,如果傳記和影印本出來,孝順,起初感到内疚失言。而據胡漢民本人說,他請張偉起草退位書。如果是這樣,胡漢民怎麼可能不知道這件事呢?而且,胡漢民和趙鳳昌都說,他們要求張偉起草,是不是沖突?

與退位信由誰起草的不确定性形成鮮明對比的是,袁世凱在退位前做了六處改動。

2013年7月,由羅寶山、劉璐生編輯的袁世凱全集出版。這套36卷的黃黃,售價26.8萬元的《袁世凱文集》,無疑收錄了迄今為止最全面的袁世凱文手稿及相關史料。

根據本期袁世凱全集,我們看到,在退位書的最終版出版之前,至少有五次不同的修改,其中一次是袁世凱本人做了六次修改。

初稿中的大部分句子都經過修改,最終版本在文本上有很大的不同,從"前者,将軍,國會的召開,國家機構進入全民公決"開始,除了退位的原因之一外,是"一時春耕耘,長期這個與士兵有關的禍害, 四、人民失業、盜賊、毒活、牧民都會忍不住",但一些關鍵要素已經确定,如"作為共和憲政國家",如"授予袁世凱全權組織共和憲政事務"。

退位書的最終版本總結說,"難道不是一個好詞嗎"一直以來都是衆所周知的,葉全儀評論道,"這個草案的最後一句話'不會是一個字',聞到了一定筆迹的曆史,其餘的令人欽佩。蓋舍這四個字,也沒有任何借口。"我們發現,修正案草案二稿删去了部分文字,但在四字末尾,而文字出現了"應由袁世凱全權組織臨時政府,與民軍談判統一辦法"等關鍵詞語。

在第二稿右側的空白處,有兩行與内部文本相同的并排準許字迹,書寫着:"稍微脫離民軍發起的工作,袁為行政管理院。是以,修改初稿第三稿改為"民軍事發前,省級應對,九夏沸騰,活漆炭",文字中包含"袁世凱被衆議院選為總理,新老新陳代謝時,應有南北團結一方"字樣。但是,關于臨時共群組織,與第二稿相比,"與民軍"一詞被向前推進,成為"即袁世凱組織的具有全權和民軍的臨時共和政府,談判統一辦法"。這意味着臨時政府由袁世凱和民軍聯合組建。

袁世凱的全集還收錄了張彥南通家族收藏的退位書。本版退位書與初稿的差別主要展現在:一是袁世凱沒有被授予全權,而是"袁世凱組織的臨時政府與民軍談判統一方針";

袁世凱親手準許的版本是根據第三稿的修改。首先,将"全國人民的心理傾向共和國"改為"全國人民的心理傾向共和",加上一個"許多"字,更準确地說是作為立憲國家共和國"的句子,将"全民無所不包"改為"全國公開",并将"全境"四字後移至"仍然滿" 漢族、蒙古族、回族、藏族五人。更關鍵的是"即由袁世凱全權與民軍組織臨時共和政府,協商統一方針"這句話,代之以"即由袁世凱全權組織臨時共和政府,與民軍談判統一辦法","與民軍"一詞移回。

最終公布的退位信完全符合袁世凱的修訂版。這也意味着,袁世凱親手準許的版本是退位書的最終修訂版。

中華民國臨時總統

從上述對退位信各種修訂的簡要說明中,我們還可以了解到:

趙祖月的說法是假的。他說,"不出所料,北方之前提出的樹枝數量,都不是身體,袁氏是苦不通的,得到大事,不容易,隻為袁世凱争取了一個字獎。"退位書顯然已經修改過很多次,不是一句話不容易,一初稿和第二稿的開頭,和最終版本明顯不同。

張偉藏文藏書的退位書不是張偉所著的原著或抄本。因為在藏文版中,如"即由袁世凱組織臨時政府,與民主軍談判統一方針",顯然是袁世凱修訂版的意圖,"形成民主憲政"的說法也與民主軍主張共和的宗旨背道而馳。

胡漢民在自傳中的說法是不正确的。他說:"歸根結底,用'授予袁世凱全權'這幾個字,袁瑜認為自己已經掌上了滿洲國的政權,他就是這樣做的。孫中山先生,看,憤怒地認為這是不恰當的,袁和唐宇的清庭,以及他遺言的本質,沒有理由通過死而複生來糾正它。"但正如我們從上述情況中了解到的,修改草案二稿是"應該由袁世凱全權組織臨時政府,與民軍談判統一辦法",而不是最後一次進入。

更關鍵的是,2月11日,也就是退位信正式公布的前一天,袁世凱已将退位信全文寄給了孫文、李元宏、吳廷芳等人。同時,還另一條資訊通知"清朝皇帝都辭職了,行業由石凱簽字,然後宣布了日期,為皇帝的統治結束,即中華民國的開始。"也就是說,如果民軍方面對這封退位信有任何異議,在12日頒布之前有充分的時間進行協商和修改。換言之,退位書的最終版《孫文與民軍》在當時得到了認可。

袁世凱親手批了這本書的原作,據羅寶山先生說,他是被一位台灣學者催促,在日本發現的。

據唐回憶,在收到龍玉皇後的退位信後,他們去了當時袁世凱居住的外交大樓,位于石樓胡同,在那裡舉行了盛大的儀式來接收這封信。袁世凱"微微鞠躬雙手,接過,然後打開書本,卻沒有讀出來,慢慢地把它陳列在大架子上。原著,後内閣書張兆軒收藏。在張之後,他被北京師範大學校長陳偉以微薄的價錢買下,現在在中國國家博物館。