第二十七章 桐君山下农家乐

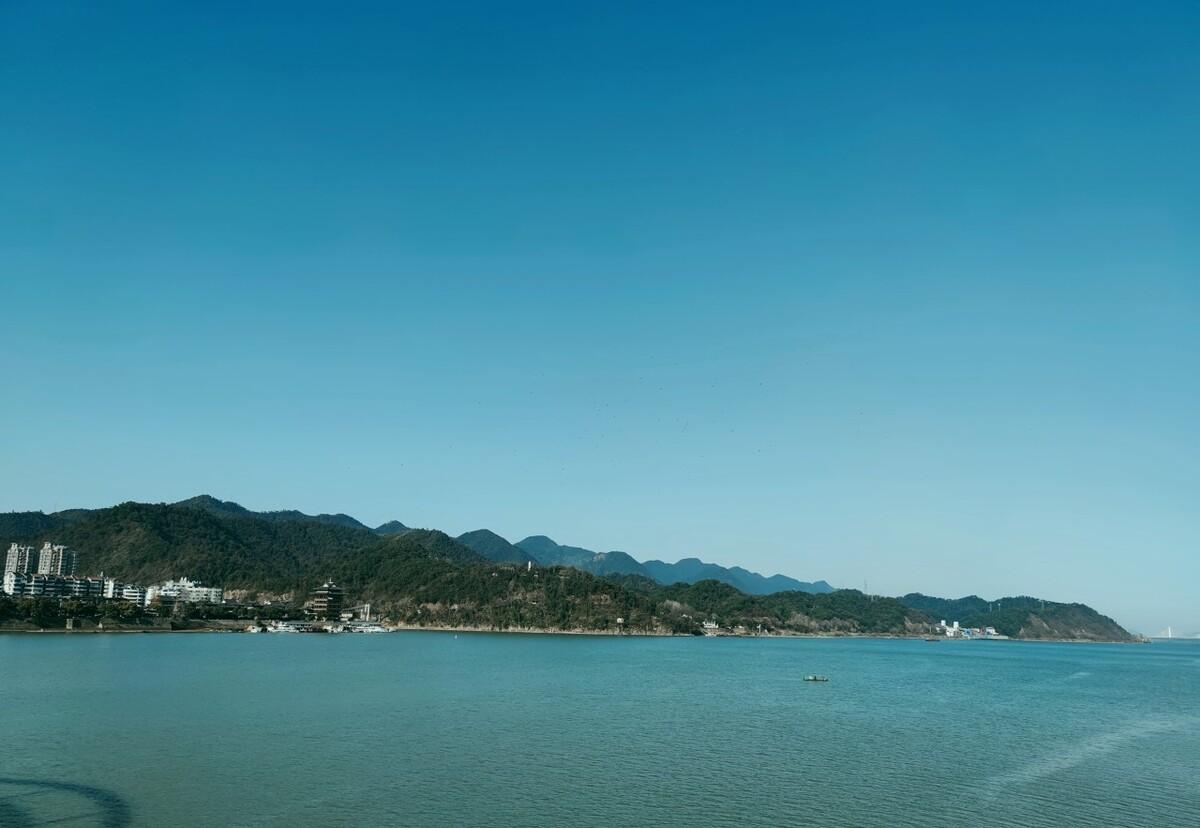

桐君山,兀立在富春江与天目溪的汇合之处,与桐庐县城一水相隔,林木葱郁,景色十分秀丽。山上杰阁连亘,粉墙黛瓦,飞檐翘角,桐君祠、桐君塔、桐君亭、江天极目阁、四望亭等,胜迹众多,游人络绎不绝。登山远眺,背后深谷,地势险峻,山脉绵延,原野如绣;前临滔滔大江,二水交流,平潭澄碧,烟雨云岚,渺渺茫茫,尽收眼底。悬崖陡壁之上,数十处摩崖石刻,年代久远,弥足珍贵。

山腰有一座石牌坊,上书“药祖之乡”;绿树夹道,浓荫四复。山道之旁,有不少本地山民,在叫卖自己采挖、加工好的药材,什么茯苓、茱萸、生地、熟地、何首乌、杜仲、浙贝等等;也有远自临安、建康、金国中都(今北京)、西夏凉州、川陕一带的药铺、名店的摊点,南腔北调的吆喝着,兜售虎骨、熊胆、人参、枸杞、当归、天麻之类珍贵药材。除此之外,还有许多销售青枣、猕猴桃、板栗、山核桃,和杨梅、水蜜桃、青梅、白梨、红心李等等干鲜果品,茶叶、蜂蜜、黄花菜等土特产品,以及手工编织而成的各种竹器的本地百姓或外来商贩。

桐君祠内,有一组高大的塑像,长七八丈,高一丈有余,宽数尺,个个栩栩如生,除了古代医药学的始祖桐君老人之外,还有春秋战国时期的扁鹊、东汉的张仲景、三国的华陀、东晋的葛洪、唐代的孙思邈等等,历代先贤医圣,济济一堂。祠前此刻,正在举行“药祖朝圣”祭祀仪式,锣鼓喧天,香烟袅袅,看热闹的人们,熙来攘往。

张栻和俞琬两家人,顺着石阶山道,正慢慢地游览着,边走边看。张斓跑在最前面,张焯和俞敏,一左一右,搀扶着六十出头的胡氏奶奶。宇文氏与程氏,手中挽着竹篮,跟随于后,时而停下脚步,选购一些零食果品,以便带回梅城,与因事未能前来的吕韩氏一起分享。“奶奶,走累了吗,咱们在桐君亭歇一歇,好么?”张焯见奶奶头上已经渗出了汗珠,十分体贴地询问。“好呀,坐就坐呗,反正你爸妈他们,都在后面,”胡氏微笑着夸奖,“我这乖孙子,越来越懂事了,将来不知,好了哪家的丫头!”“奶奶,您又逗霸了!”张焯脸上一红,有点害羞地回应。俞敏在一旁,悄悄地竖了一下拇指。

他们搀着胡氏,一道走进石亭,在横栏上就座;只见石亭内外,有好些张条桌,不少人在下象棋,旁边还有围观者,且不时交头接耳,小声点评。张焯有些好奇,忍不住踮起脚来,探头观看。“奶奶,我们赶紧去拜一拜桐君菩萨,可保您健健康康,长命百岁哩!”张斓跑到胡氏身边,拉住她的胳膊,兴奋地说。“斓丫头,慢一点,等你爸妈他们来了再说,”胡氏奶奶头发几乎已经全白,满脸皱纹中,写满了慈祥,“这桐君菩萨,何方神圣,怎么会有那么大的能耐呀?”

“胡奶奶,听我爹讲过,”俞敏眉飞色舞地讲述起来,“相传远古的时候,此山之旁,有一棵古桐树,曾经有位白胡子老人,在树下搭建茅庐,每天采药,行医济世,遇到穷苦人家,不仅照样尽心医治,而且分文不取;病家感恩,想要问其姓名,他却笑指桐树,为此,人称桐君,这座山也因此得名。后世尊他为‘中药鼻祖’,这座山,也就成了‘药祖圣地’。”

“呵呵,原来如此,”胡氏点头赞许,“敏丫头,你真懂得不少呀!”“奶奶,我爸也说过,这座桐君山,正在分水江与桐江交汇之地,与桐庐县城隔水相望,”张焯扭过头来争论,“因其两水交带,一峰突兀,如翠玉浮水,故而又叫‘水金山’,或者叫‘浮玉山’哩!”

“哦哦,都不错,都不错,今朝我老婆子,总算跟你们出来,开了一回眼界!”胡氏感叹地回答。“胡奶奶,听我爹讲,这附近有座严子陵钓台,”俞敏兴致勃勃地继续讲解,“传说东汉时期,有位高士严子陵,乃浙江会稽余姚人,少年时候,曾经与刘秀一同游学。刘秀后来当了皇帝,三次派人寻访严子陵,要召他入京,做谏议大臣,但都被他拒绝了。有一次,他俩饮酒叙谈往事,半夜喝醉,同床而困,严子陵还曾把脚,压在刘秀的肚子之上,这位皇帝也不以为然。后来,严子陵依然辞官不做,归隐到这富春江衅,耕田钓鱼为生,乐享天年。”

“奶奶,听我爸说,五年前,爷爷曾经路过严州,特地到严子陵钓台游玩,还写过一首诗,‘古木笼烟半锁空,高台隐隐翠微中。身安不羡三公贵,宁与渔樵卒岁同’。”“你爷爷,他也来过此地吗?”胡氏奶奶有点伤心,但又很感兴趣地问。“肯定来过呀,”张斓异常兴奋地补充,“奶奶,爷爷去这附近的一家祠庙,住过一晚,后来那庙里,长出了一棵大大的灵芝;庙里的长老们,都说是爷爷显的灵呢!”

“哦,呵呵,你爷爷真有那么灵验吗?”胡氏极感兴趣地回答,“那等明天,我们全家老少,都去拜一拜,求他的在天之灵,保佑保佑!”“敏姐姐,赶明儿,你也去拜一拜吧!”张斓凑到俞敏耳朵旁,悄悄地说。“那我为什么要去拜呢?我又不是你们家的人!”俞敏撅着嘴巴反问。“你、你去拜一拜,就、就成了我们家的人了呀!”张斓开心地笑着说。“哎呀,傻丫头,你也取笑我!”俞敏一听,脸飞红云,伸手追着,打闹不停……

“请问老俵,您这是什么药材呀?”张栻和俞琬身着便服,边走边看风景,不知不觉落在了后面;他忽然在一处草药摊前停下,拿起一坨拳头大小、表皮黑褐色、形状如兔头的药物来,好奇地打量着。“这是茯苓,其形如兔,又名伏兔,”卖药之人蹲在地上,戴着一顶竹笠,头也不抬地回答,“因松之神灵之气,伏结而成,所以叫做伏灵,或者伏神;若是佩在身上,足令百鬼不侵!”“哦,你这药材,简直吹嘘得神乎其神嘛,”俞琬疑惑地诘问着,“究竟有些什么样的功效呀?”

“其功效可不少呐,宁心安神,健脾和胃,利湿而不伤正气,”卖药人继续讲解,“春夏潮湿季节,可做调养佳品,与人参、远志、酸枣仁等配伍,用于心神不安、心悸、失眠;还可治小便不利、水肿胀满、痰饮咳逆、呕逆、恶阻、泄泻、遗精、淋浊、惊悸、健忘等症!”“府君,闻说您近段以来,心悸、失眠之症较重,这不正好带点回去呀?”俞琬在一旁提醒着说。“好的,先问问价钱,看看是否合适,”张栻点头认可,“请问老俵,您这茯苓售价多少?”“客官想要的话,给个一两银子吧!”卖药之人继续低头回答。

“一两银子,太贵了吧?”俞琬故意侃价。“不贵不贵,客官你们不信的话,到各摊点瞧瞧、问问,这山上山下,近一两百家卖药的,都没有这么大的野生茯苓,”卖药之人有些着急,嚷了起来,“况且,别处要价更高,兴许要卖五两多银子呢!”一位老人和少年,分别搂着一抱草药,恰好从旁边过来;见到他们,那少年眼尖,赶紧附在老人的耳旁:“李爷爷,这两位客官,好、好面熟呀?”老人仔细一瞧,神色十分惊讶:“哎呀,这不是张、张府君和俞通判吗,你们怎么也来啦?”“张府君,俞通判?”卖药之人一听,立即将竹笠摘下,望着他俩,满脸羞惭地说,“对不起,对不起,不知二位大人驾到,实在有愧,实在有愧!”

“哦,李康秀才,老族长,原来是你们呀,”张栻有些诧异地反问,“怎么卖起药材来啦?”“这不是药圣节吗,我们家采挖了一些草药,人手太少,忙不过来,”李族长苦笑着摇头解释,“特地请这位大秀才父子,来此帮着叫卖;谁知他、他竟然——哈哈。”“爹,您也太怂、怂包一个了嘛!”那位少年是李康的儿子——李樟,在一旁帮着拾掇药材,也觉得十分难堪。

“不不,你爹他,适才介绍起茯苓来,那什么用法与功效,一套一套的,”张栻逗趣地说,“倒还真像个土郎中哩!”“在下、在下既不懂药材,也不、不知经商之道,”李康搓着双手,十分尴尬地解释,“两位大人,见笑见笑!”“大人要买茯苓?许是日理万机,劳累伤神太过;行行,老朽帮府君,再配上几味药!”李族长一边说,一边翻寻、取配。“李樟,你奶奶的病,好了么?”张栻十分记挂地问道。“好了好了,家中有了救济粮,我爹又被你们,请去州府,帮忙主考,得了些银两,回家买药调理,身体早就硬朗起来,”李樟滔滔不绝地诉说着,“奶奶如今,见天在家烧香,祈求佛祖,保佑恩公们呢!”“李族长,村里曾经春荒,现如今怎样?”张栻继续关问。“都已经熬过去了,全村没一人外出逃难,没一人饿死,”李族长一边取药一边回答,“幸亏府君当时,给我们指点,靠山吃山,村民们采的采药,种的种茶,搞的搞竹器加工,小日子红火着呢!”

“还有,那丁盐钱绢,减免一半之后,村民们个个,感激不尽,”李康跟着补充,“都还在商量着,要去州府,谢官送匾呢!”“莫去莫去,千万使不得,”张栻连连摇着手说,“民以食为天,官以民为天,此乃州县官吏的本分!”“对对,百姓安居乐业,和和美美过日子,那才是我们的心愿!”俞琬点头赞同。“好了,这药分成六付,回去煲肉、熬粥、浸酒都行,服上一阵子,包府君您夜夜安宁,一觉睡到大天明!”李族长在李樟的帮助下,将药材包扎好,递了过来。“这这,恐怕不方便吧?”张栻犹犹豫豫地说。

“没事没事,下官帮您付款就是!”俞琬掏出一些碎银来,欲待塞给族长。“不不,鄙人自己来!”张栻将他拦住,自己主动掏钱付账。“哪能要你们的钱呀,不收不收,坚决不收,”族长伸出双掌,使劲推辞,“都是自个儿在山上采挖的,怎么能收你们的钱呢?”“是呀,今年春荒,搭帮两位大人,来村中探望,设法救助,”李康在一旁帮腔,“要不然,在下全家老少,恐怕都早没命了!”“不不,这可是两码事,”张栻执拗地回答,“你们若不收钱,这药材,鄙人也不能要了!”他说完,药材也未拿,转身要走。“族长,您就收、收一点吧,”李康使着眼神,“府君大人他们,素来公平清正,岂能白拿、白吃呀!”“好好,收一点,收一点!”族长无奈,象征性地接了一点碎银。

“爸,俞叔叔,你们还在这儿耽搁呀,”他们正在推让、争执之时,张焯气喘吁吁地返身回来,“陆县令和费主簿,听说我们两家来了,正在到处寻找哩!”“啊,怎么搞的,把县府的官吏们都惊动啦?”张栻不解地问,“这两天歇假,我们纯粹是私人出来游玩呀!”“本来不想惊动官府,兴许是刚才,在码头下船时,碰上的那位衙役,回去禀告的吧?”俞琬揣测着回应。“若是如此,今日恐怕会给县府,添不少麻烦,”张栻甚觉不便,继续询问,“奶奶和妈妈她们呢?”“还在桐君亭那边,坐下歇息,”张焯摇着头回答,“官府派人在那儿候着,可我们都不想去呢!”

“张府君,俞通判,”李康突如其来地插话,“二位大人,既然不愿去官府,在下有个提议,这桐君山,离咱们村不远,要么,干脆到咱家,去玩一玩,好么?”“去你们家?嗯,这倒是个好主意,”张栻极感兴趣地说,“俞老弟,咋样?”“到李家去,好啊,早就想带娃娃们,去乡下体验体验呢!”俞琬拍掌表示赞同。“既然说定了,李樟,你先回家去,赶紧告诉娘和奶奶,就说有贵客要来!”李康当即贴耳吩咐。“好哩!”李樟一点头,撒腿就跑了。“焯儿,你去亭中,告诉那罗县令和费主簿,就说朝廷来人,有紧急公干,我们已经率先返回梅城去了,”张栻附在张焯耳旁,其声越说越低,“然后……”(未完待续)