第二十七章 桐君山下農家樂

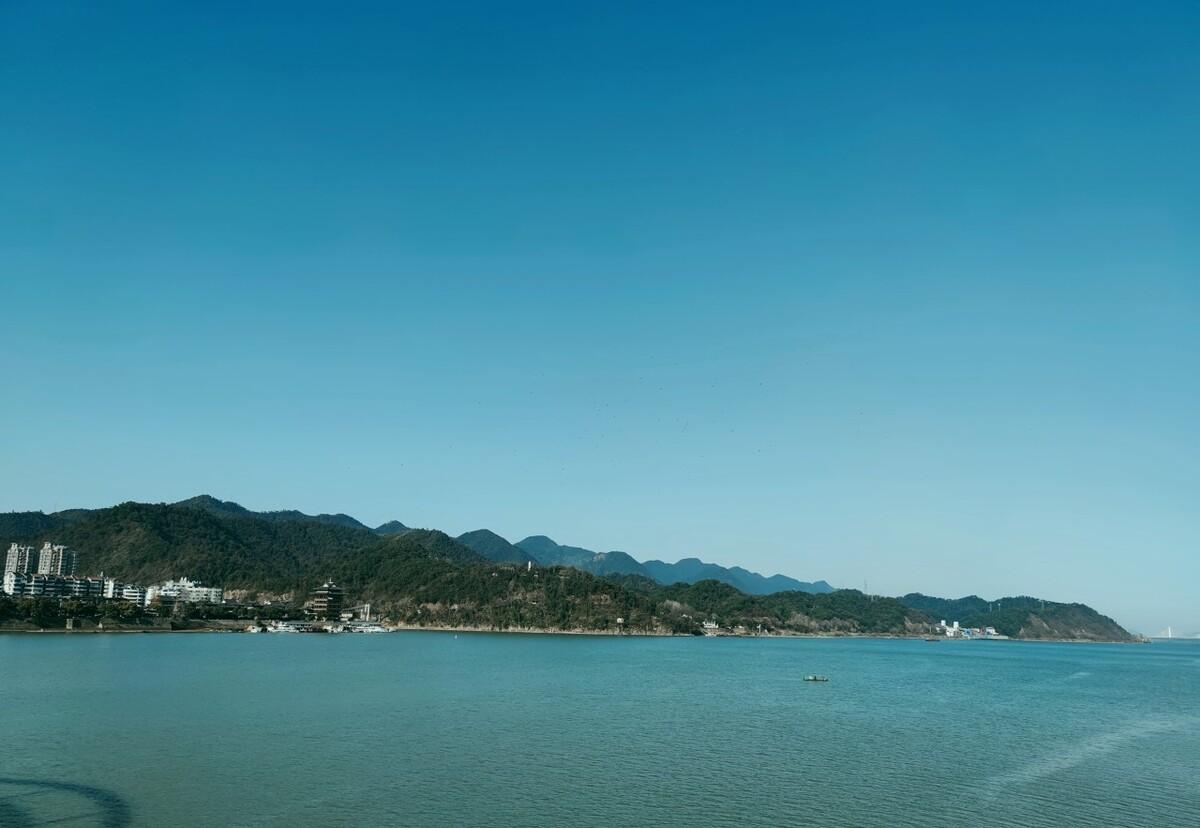

桐君山,兀立在富春江與天目溪的彙合之處,與桐廬縣城一水相隔,林木蔥郁,景色十分秀麗。山上傑閣連亘,粉牆黛瓦,飛檐翹角,桐君祠、桐君塔、桐君亭、江天極目閣、四望亭等,勝迹衆多,遊人絡繹不絕。登山遠眺,背後深谷,地勢險峻,山脈綿延,原野如繡;前臨滔滔大江,二水交流,平潭澄碧,煙雨雲岚,渺渺茫茫,盡收眼底。懸崖陡壁之上,數十處摩崖石刻,年代久遠,彌足珍貴。

山腰有一座石牌坊,上書“藥祖之鄉”;綠樹夾道,濃蔭四複。山道之旁,有不少本地山民,在叫賣自己采挖、加工好的藥材,什麼茯苓、茱萸、生地、熟地、何首烏、杜仲、浙貝等等;也有遠自臨安、建康、金國中都(今北京)、西夏涼州、川陝一帶的藥鋪、名店的攤點,南腔北調的吆喝着,兜售虎骨、熊膽、人參、枸杞、當歸、天麻之類珍貴藥材。除此之外,還有許多銷售青棗、猕猴桃、闆栗、山核桃,和楊梅、水蜜桃、青梅、白梨、紅心李等等幹鮮果品,茶葉、蜂蜜、黃花菜等土特産品,以及手工編織而成的各種竹器的本地百姓或外來商販。

桐君祠内,有一組高大的塑像,長七八丈,高一丈有餘,寬數尺,個個栩栩如生,除了古代醫藥學的始祖桐君老人之外,還有春秋戰國時期的扁鵲、東漢的張仲景、三國的華陀、東晉的葛洪、唐代的孫思邈等等,曆代先賢醫聖,濟濟一堂。祠前此刻,正在舉行“藥祖朝聖”祭祀儀式,鑼鼓喧天,香煙袅袅,看熱鬧的人們,熙來攘往。

張栻和俞琬兩家人,順着石階山道,正慢慢地遊覽着,邊走邊看。張斓跑在最前面,張焯和俞敏,一左一右,攙扶着六十出頭的胡氏奶奶。宇文氏與程氏,手中挽着竹籃,跟随于後,時而停下腳步,選購一些零食果品,以便帶回梅城,與因事未能前來的呂韓氏一起分享。“奶奶,走累了嗎,咱們在桐君亭歇一歇,好麼?”張焯見奶奶頭上已經滲出了汗珠,十分體貼地詢問。“好呀,坐就坐呗,反正你爸媽他們,都在後面,”胡氏微笑着誇獎,“我這乖孫子,越來越懂事了,将來不知,好了哪家的丫頭!”“奶奶,您又逗霸了!”張焯臉上一紅,有點害羞地回應。俞敏在一旁,悄悄地豎了一下拇指。

他們攙着胡氏,一道走進石亭,在橫欄上就座;隻見石亭内外,有好些張條桌,不少人在下象棋,旁邊還有圍觀者,且不時交頭接耳,小聲點評。張焯有些好奇,忍不住踮起腳來,探頭觀看。“奶奶,我們趕緊去拜一拜桐君菩薩,可保您健健康康,長命百歲哩!”張斓跑到胡氏身邊,拉住她的胳膊,興奮地說。“斓丫頭,慢一點,等你爸媽他們來了再說,”胡氏奶奶頭發幾乎已經全白,滿臉皺紋中,寫滿了慈祥,“這桐君菩薩,何方神聖,怎麼會有那麼大的能耐呀?”

“胡奶奶,聽我爹講過,”俞敏眉飛色舞地講述起來,“相傳遠古的時候,此山之旁,有一棵古桐樹,曾經有位白胡子老人,在樹下搭建茅廬,每天采藥,行醫濟世,遇到窮苦人家,不僅照樣盡心醫治,而且分文不取;病家感恩,想要問其姓名,他卻笑指桐樹,為此,人稱桐君,這座山也是以得名。後世尊他為‘中藥鼻祖’,這座山,也就成了‘藥祖聖地’。”

“呵呵,原來如此,”胡氏點頭贊許,“敏丫頭,你真懂得不少呀!”“奶奶,我爸也說過,這座桐君山,正在分水江與桐江交彙之地,與桐廬縣城隔水相望,”張焯扭過頭來争論,“因其兩水交帶,一峰突兀,如翠玉浮水,故而又叫‘水金山’,或者叫‘浮玉山’哩!”

“哦哦,都不錯,都不錯,今朝我老婆子,總算跟你們出來,開了一回眼界!”胡氏感歎地回答。“胡奶奶,聽我爹講,這附近有座嚴子陵釣台,”俞敏興緻勃勃地繼續講解,“傳說東漢時期,有位高士嚴子陵,乃浙江會稽餘姚人,少年時候,曾經與劉秀一同遊學。劉秀後來當了皇帝,三次派人尋訪嚴子陵,要召他入京,做谏議大臣,但都被他拒絕了。有一次,他倆飲酒叙談往事,半夜喝醉,同床而困,嚴子陵還曾把腳,壓在劉秀的肚子之上,這位皇帝也不以為然。後來,嚴子陵依然辭官不做,歸隐到這富春江釁,耕田釣魚為生,樂享天年。”

“奶奶,聽我爸說,五年前,爺爺曾經路過嚴州,特地到嚴子陵釣台遊玩,還寫過一首詩,‘古木籠煙半鎖空,高台隐隐翠微中。身安不羨三公貴,甯與漁樵卒歲同’。”“你爺爺,他也來過此地嗎?”胡氏奶奶有點傷心,但又很感興趣地問。“肯定來過呀,”張斓異常興奮地補充,“奶奶,爺爺去這附近的一家祠廟,住過一晚,後來那廟裡,長出了一棵大大的靈芝;廟裡的長老們,都說是爺爺顯的靈呢!”

“哦,呵呵,你爺爺真有那麼靈驗嗎?”胡氏極感興趣地回答,“那等明天,我們全家老少,都去拜一拜,求他的在天之靈,保佑保佑!”“敏姐姐,趕明兒,你也去拜一拜吧!”張斓湊到俞敏耳朵旁,悄悄地說。“那我為什麼要去拜呢?我又不是你們家的人!”俞敏撅着嘴巴反問。“你、你去拜一拜,就、就成了我們家的人了呀!”張斓開心地笑着說。“哎呀,傻丫頭,你也取笑我!”俞敏一聽,臉飛紅雲,伸手追着,打鬧不停……

“請問老俵,您這是什麼藥材呀?”張栻和俞琬身着便服,邊走邊看風景,不知不覺落在了後面;他忽然在一處草藥攤前停下,拿起一坨拳頭大小、表皮黑褐色、形狀如兔頭的藥物來,好奇地打量着。“這是茯苓,其形如兔,又名伏兔,”賣藥之人蹲在地上,戴着一頂竹笠,頭也不擡地回答,“因松之神靈之氣,伏結而成,是以叫做伏靈,或者伏神;若是佩在身上,足令百鬼不侵!”“哦,你這藥材,簡直吹噓得神乎其神嘛,”俞琬疑惑地诘問着,“究竟有些什麼樣的功效呀?”

“其功效可不少呐,甯心安神,健脾和胃,利濕而不傷正氣,”賣藥人繼續講解,“春夏潮濕季節,可做調養佳品,與人參、遠志、酸棗仁等配伍,用于心神不安、心悸、失眠;還可治小便不利、水腫脹滿、痰飲咳逆、嘔逆、惡阻、洩瀉、遺精、淋濁、驚悸、健忘等症!”“府君,聞說您近段以來,心悸、失眠之症較重,這不正好帶點回去呀?”俞琬在一旁提醒着說。“好的,先問問價錢,看看是否合适,”張栻點頭認可,“請問老俵,您這茯苓售價多少?”“客官想要的話,給個一兩銀子吧!”賣藥之人繼續低頭回答。

“一兩銀子,太貴了吧?”俞琬故意侃價。“不貴不貴,客官你們不信的話,到各攤點瞧瞧、問問,這山上山下,近一兩百家賣藥的,都沒有這麼大的野生茯苓,”賣藥之人有些着急,嚷了起來,“況且,别處要價更高,興許要賣五兩多銀子呢!”一位老人和少年,分别摟着一抱草藥,恰好從旁邊過來;見到他們,那少年眼尖,趕緊附在老人的耳旁:“李爺爺,這兩位客官,好、好面熟呀?”老人仔細一瞧,神色十分驚訝:“哎呀,這不是張、張府君和俞通判嗎,你們怎麼也來啦?”“張府君,俞通判?”賣藥之人一聽,立即将竹笠摘下,望着他倆,滿臉羞慚地說,“對不起,對不起,不知二位大人駕到,實在有愧,實在有愧!”

“哦,李康秀才,老族長,原來是你們呀,”張栻有些詫異地反問,“怎麼賣起藥材來啦?”“這不是藥聖節嗎,我們家采挖了一些草藥,人手太少,忙不過來,”李族長苦笑着搖頭解釋,“特地請這位大秀才父子,來此幫着叫賣;誰知他、他竟然——哈哈。”“爹,您也太慫、慫包一個了嘛!”那位少年是李康的兒子——李樟,在一旁幫着拾掇藥材,也覺得十分難堪。

“不不,你爹他,适才介紹起茯苓來,那什麼用法與功效,一套一套的,”張栻逗趣地說,“倒還真像個土郎中哩!”“在下、在下既不懂藥材,也不、不知經商之道,”李康搓着雙手,十分尴尬地解釋,“兩位大人,見笑見笑!”“大人要買茯苓?許是日理萬機,勞累傷神太過;行行,老朽幫府君,再配上幾味藥!”李族長一邊說,一邊翻尋、取配。“李樟,你奶奶的病,好了麼?”張栻十分記挂地問道。“好了好了,家中有了救濟糧,我爹又被你們,請去州府,幫忙主考,得了些銀兩,回家買藥調理,身體早就硬朗起來,”李樟滔滔不絕地訴說着,“奶奶如今,見天在家燒香,祈求佛祖,保佑恩公們呢!”“李族長,村裡曾經春荒,現如今怎樣?”張栻繼續關問。“都已經熬過去了,全村沒一人外出逃難,沒一人餓死,”李族長一邊取藥一邊回答,“幸虧府君當時,給我們指點,靠山吃山,村民們采的采藥,種的種茶,搞的搞竹器加工,小日子紅火着呢!”

“還有,那丁鹽錢絹,減免一半之後,村民們個個,感激不盡,”李康跟着補充,“都還在商量着,要去州府,謝官送匾呢!”“莫去莫去,千萬使不得,”張栻連連搖着手說,“民以食為天,官以民為天,此乃州縣官吏的本分!”“對對,百姓安居樂業,和和美美過日子,那才是我們的心願!”俞琬點頭贊同。“好了,這藥分成六付,回去煲肉、熬粥、浸酒都行,服上一陣子,包府君您夜夜安甯,一覺睡到大天明!”李族長在李樟的幫助下,将藥材包紮好,遞了過來。“這這,恐怕不友善吧?”張栻猶猶豫豫地說。

“沒事沒事,下官幫您付款就是!”俞琬掏出一些碎銀來,欲待塞給族長。“不不,鄙人自己來!”張栻将他攔住,自己主動掏錢付賬。“哪能要你們的錢呀,不收不收,堅決不收,”族長伸出雙掌,使勁推辭,“都是自個兒在山上采挖的,怎麼能收你們的錢呢?”“是呀,今年春荒,搭幫兩位大人,來村中探望,設法救助,”李康在一旁幫腔,“要不然,在下全家老少,恐怕都早沒命了!”“不不,這可是兩碼事,”張栻執拗地回答,“你們若不收錢,這藥材,鄙人也不能要了!”他說完,藥材也未拿,轉身要走。“族長,您就收、收一點吧,”李康使着眼神,“府君大人他們,素來公平清正,豈能白拿、白吃呀!”“好好,收一點,收一點!”族長無奈,象征性地接了一點碎銀。

“爸,俞叔叔,你們還在這兒耽擱呀,”他們正在推讓、争執之時,張焯氣喘籲籲地返身回來,“陸縣令和費主簿,聽說我們兩家來了,正在到處尋找哩!”“啊,怎麼搞的,把縣府的官吏們都驚動啦?”張栻不解地問,“這兩天歇假,我們純粹是私人出來遊玩呀!”“本來不想驚動官府,興許是剛才,在碼頭下船時,碰上的那位衙役,回去禀告的吧?”俞琬揣測着回應。“若是如此,今日恐怕會給縣府,添不少麻煩,”張栻甚覺不便,繼續詢問,“奶奶和媽媽她們呢?”“還在桐君亭那邊,坐下歇息,”張焯搖着頭回答,“官府派人在那兒候着,可我們都不想去呢!”

“張府君,俞通判,”李康突如其來地插話,“二位大人,既然不願去官府,在下有個提議,這桐君山,離咱們村不遠,要麼,幹脆到咱家,去玩一玩,好麼?”“去你們家?嗯,這倒是個好主意,”張栻極感興趣地說,“俞老弟,咋樣?”“到李家去,好啊,早就想帶娃娃們,去鄉下體驗體驗呢!”俞琬拍掌表示贊同。“既然說定了,李樟,你先回家去,趕緊告訴娘和奶奶,就說有貴客要來!”李康當即貼耳吩咐。“好哩!”李樟一點頭,撒腿就跑了。“焯兒,你去亭中,告訴那羅縣令和費主簿,就說朝廷來人,有緊急公幹,我們已經率先傳回梅城去了,”張栻附在張焯耳旁,其聲越說越低,“然後……”(未完待續)