生活中,有许多故事,都发生在街角。

那故事或许温馨,或许伤感,但每个人,都一定在街角有故事。

许多歌里不是都唱过吗,有“爱转角遇到了谁”的惊喜;有“我只好假装我看不到,看不到你和她在对街拥抱”的酸楚;也有“我多想再和你见一面,在街角的咖啡店”的唏嘘。这些歌之所以打动我们,不就是因为它唱出了我们心底的某段往事吗?

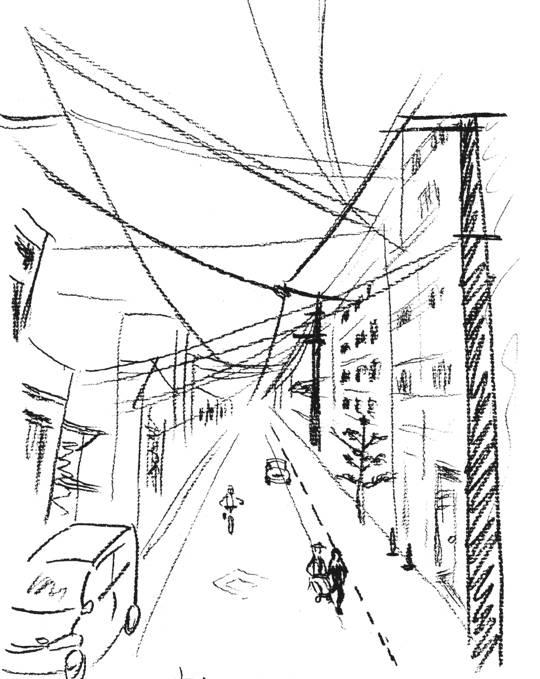

街角就是这样一个神奇的地方。因为是两条街交叉的之处,客流最大,商店都愿意选在街角的位置。对于行人来说,你不知道转过这个街角会遇到什么,是一株漂亮的梧桐,一间有意思的店铺,亦或是一个让你一见钟情的人。可以说,城市生活的魅力,很大程度上就在街角转弯处。

许多人都偏爱研究,表现街角,在那里,在每个人的故事里,就有社会与时代变迁的密码。威廉·富特·怀特著有《街角社会》,从一群街角的意裔青年入手,找到了社会相互作用的方法;手冢治虫有《某个街角的故事》,一群看似没有直接关联的人物,却在街的一角见证着世界的变化,亦或者说是折射出世界的变化;台湾有部电影叫《街角的小王子》,一只街角的小猫,串起了一个温馨的故事·····

《美国大城市的死与生》中有这么一段话:街道的频繁和街段的短小是非常有价值的,因为他们可以让城市街区的使用者拥有内在有机的交叉使用。街道的频繁本身不是目的,它们是通向目的的一个手段——即生发多样性和增加人与人直接的联系。

人们之所以喜欢生活在大城市,不就是因为大城市中可以遇到许多有趣的事情和有趣的人吗。而街角转弯处,是这些事情发生的绝妙的所在。

可惜的是,当下的中国,街角越来越少了。

中国的很多城市醉心于打造“花园城市”。如果将“花园城市”理解为花团锦簇、绿树成荫,这本身并不错。问题在于,很多地方将“花园城市”理解成了低密度和宽马路,特别是在新城建设中盲目追求宽马路、大广场和大的绿化带,东京银座每平方公里交叉路口可以达到200 个,上海浦东、北京城北每平方公里十字路口只有十几个,街角少了,导致马路两边的行人达不到服务业所需的“进门人口”,服务业密度过低,商业繁荣也无从谈起。

低密度导致服务业供给不足,进一步影响了人们的生活方式。一方面,人们需要更多地开车去消费服务业,造成低密度社区与市中心的通勤压力,加剧交通拥堵和尾气排放;另一方面,低密度的社区本身则成了“睡城”,最著名的天通苑和回龙观,到了周末,很多人选择开车外出,到别的地方消费,反过来,本社区的服务消费受到制约,生活在这样的社区,生活变得更像是“活着”。

街角很不起眼,在那里发生的故事也许也很微不足道,但那才是生活中点点滴滴的真实。街角少了,生活也就少了。

在我的理想中,好的城市生活,就是永远对下一个转角有所期待,也时不时会有在下一个街角遇到惊喜。

但愿有一天我们会拥有那样的城市,那样的生活。