生活中,有許多故事,都發生在街角。

那故事或許溫馨,或許傷感,但每個人,都一定在街角有故事。

許多歌裡不是都唱過嗎,有“愛轉角遇到了誰”的驚喜;有“我隻好假裝我看不到,看不到你和她在對街擁抱”的酸楚;也有“我多想再和你見一面,在街角的咖啡店”的唏噓。這些歌之是以打動我們,不就是因為它唱出了我們心底的某段往事嗎?

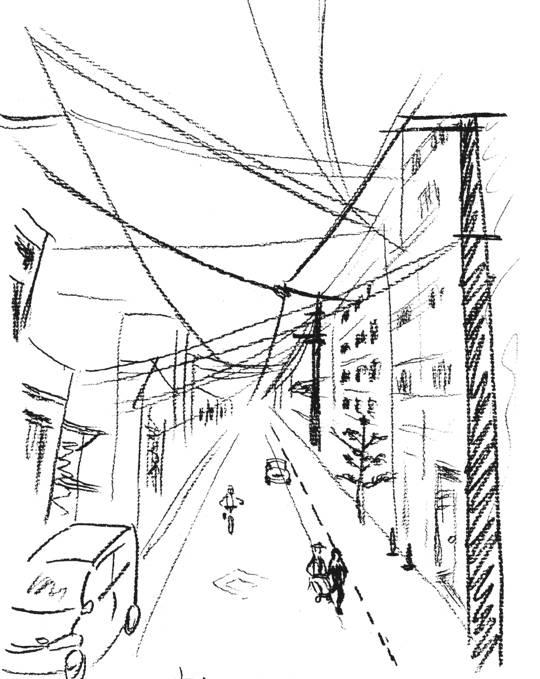

街角就是這樣一個神奇的地方。因為是兩條街交叉的之處,客流最大,商店都願意選在街角的位置。對于行人來說,你不知道轉過這個街角會遇到什麼,是一株漂亮的梧桐,一間有意思的店鋪,亦或是一個讓你一見鐘情的人。可以說,城市生活的魅力,很大程度上就在街角轉彎處。

許多人都偏愛研究,表現街角,在那裡,在每個人的故事裡,就有社會與時代變遷的密碼。威廉·富特·懷特著有《街角社會》,從一群街角的意裔青年入手,找到了社會互相作用的方法;手冢治蟲有《某個街角的故事》,一群看似沒有直接關聯的人物,卻在街的一角見證着世界的變化,亦或者說是折射出世界的變化;台灣有部電影叫《街角的小王子》,一隻街角的小貓,串起了一個溫馨的故事·····

《美國大城市的死與生》中有這麼一段話:街道的頻繁和街段的短小是非常有價值的,因為他們可以讓城市街區的使用者擁有内在有機的交叉使用。街道的頻繁本身不是目的,它們是通向目的的一個手段——即生發多樣性和增加人與人直接的聯系。

人們之是以喜歡生活在大城市,不就是因為大城市中可以遇到許多有趣的事情和有趣的人嗎。而街角轉彎處,是這些事情發生的絕妙的所在。

可惜的是,當下的中國,街角越來越少了。

中國的很多城市醉心于打造“花園城市”。如果将“花園城市”了解為花團錦簇、綠樹成蔭,這本身并不錯。問題在于,很多地方将“花園城市”了解成了低密度和寬馬路,特别是在新城建設中盲目追求寬馬路、大廣場和大的綠化帶,東京銀座每平方公裡交叉路口可以達到200 個,上海浦東、北京城北每平方公裡十字路口隻有十幾個,街角少了,導緻馬路兩邊的行人達不到服務業所需的“進門人口”,服務業密度過低,商業繁榮也無從談起。

低密度導緻服務業供給不足,進一步影響了人們的生活方式。一方面,人們需要更多地開車去消費服務業,造成低密度社群與市中心的通勤壓力,加劇交通擁堵和尾氣排放;另一方面,低密度的社群本身則成了“睡城”,最著名的天通苑和回龍觀,到了周末,很多人選擇開車外出,到别的地方消費,反過來,本社群的服務消費受到制約,生活在這樣的社群,生活變得更像是“活着”。

街角很不起眼,在那裡發生的故事也許也很微不足道,但那才是生活中點點滴滴的真實。街角少了,生活也就少了。

在我的理想中,好的城市生活,就是永遠對下一個轉角有所期待,也時不時會有在下一個街角遇到驚喜。

但願有一天我們會擁有那樣的城市,那樣的生活。