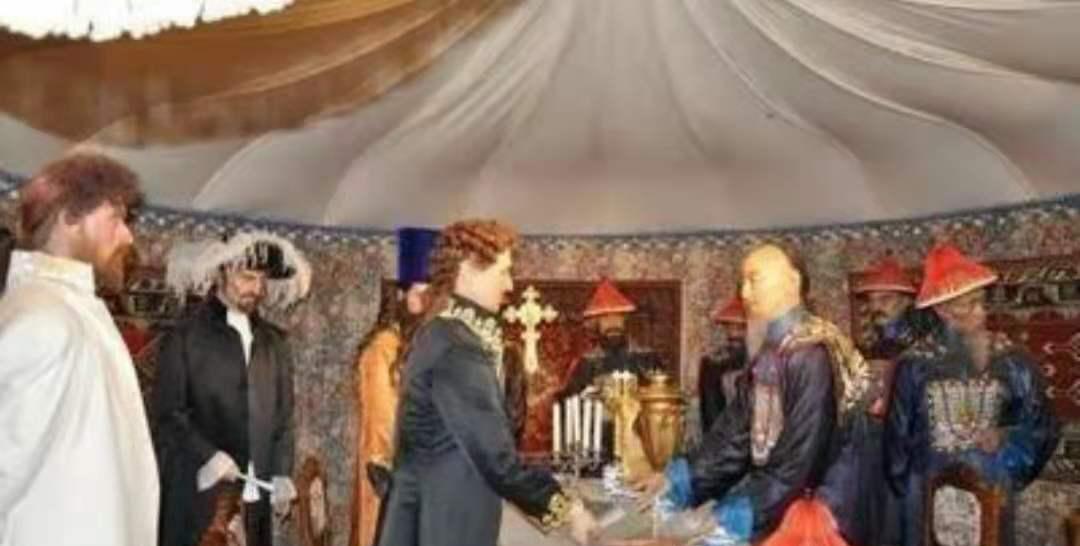

由于清军在雅克萨战役中获胜,使《尼布楚条约》得以在1689年9月7日签订,这是大清帝国和俄罗斯帝国之间的第一个边界条约。在清朝看来,这个条约是在己方做出重大让步基础上的一个平等条约,而俄罗斯方面却认为清朝通过武力胁迫,以这个条约夺走了俄罗斯在黑龙江流域的固有领土。

沙俄对土地的贪婪,举世皆知,在领土问题上他们从不妥协,为了兼并土地,沙皇拼命向外扩张,不断对邻国发动残酷战争,三百年来领土竟然扩大了上千倍。所以,他们当然不会在争夺领土的争端中让步,当雅克萨被围困的消息传到莫斯科后,俄国军队将领纷纷要求增兵远东惩罚清朝,莫斯科近卫军团长利比亚夫向摄政的索非亚公主和沙皇伊凡保证说:“尊敬的沙皇陛下,尊敬的索非亚公主殿下,只要您们交给我1000名士兵,我保证明年的圣诞节让您坐在大清的首都北京的金銮殿上喝酒。”

从雅克萨之战以及之前的一系列俄军与清军的交战来看,清军装备和战术远不如俄军,在雅克萨,清军以数千精锐之师对付几百名远道而来的俄国匪徒已经十分吃力了,如果俄国派出主力正规军,是可以打败清军的,然而索菲亚公主经过再三权衡,还是决定妥协。

一个如此凶悍的国家,自己觉得在《尼布楚条约》中吃了亏的情况下,居然隐忍了,而且一忍就是一百六十多年,直到1858年后才“收复”了《尼布楚条约》中的失地。那么是什么原因让沙皇忍受了这么长时间的“憋屈”呢?

这其中有三个主要原因,一是战略重心问题,二是俄国内部的危机,三是清朝对俄国贸易压力。

《尼布楚条约》签订时,距彼得大帝亲政不足一个月,他掌权后,马上竭力向西看,全面学习西方的先进科技和文化,为了夺取出海口,他发动了大北方战争和俄土战争,几乎将全部军力投入对瑞典和奥斯曼帝国的战争中。彼得大帝以后的历代沙皇,为了争霸欧洲,夺回君士坦丁堡等战略目标,不断发动或卷入战争,先后又打了十几次俄土战争,以及七年战争、瓜分波兰的战争、拿破仑战争、克里米亚战争,为了控制高加索,又与波斯打了一百年。所以,这一百六十多年里,俄国的战略重心在西方,而这些连绵不断的战争,使沙皇无暇顾及远在万里之外的清朝。

《尼布楚条约》签订前的几年里,俄国正处于严重的政治危机中,军队发动宫廷政变,软禁了已经加冕的彼得大帝,把他的兄弟伊凡强推上位,让他们的姐姐索菲亚公主摄政,形成了双皇共治,公主摄政的离奇景象。而这种混乱政局,又导致了克里米亚战事失败,俄国与土耳其的战争也一触即发,实在无暇东顾,摄政的索菲亚公主还要时时提防彼得为夺回权力而发动政变。

彼得大帝的父亲,老沙皇阿列克谢有过两次婚姻,但前妻所生的费多尔和伊凡的健康状况都很差。而后妻纳利什金娜只生了一个儿子,也就是他的幼子彼得,1672年6月9日生于莫斯科的彼得是个健康的孩子。

阿列克谢去世后,费多尔继承了皇位,但他体弱多病,没多久也去世了。由于他没有子嗣,只好在沙皇阿列克谢的儿女中挑选一人继位。此时,阿列克谢的孩子中,只有长公主索菲亚、伊凡和彼得还活着,当时伊凡16岁,彼得10岁。伊凡虽然年长,他和兄长费多尔一样孱弱,而且智力低下,双眼基本失明,根本无法统治国家。而彼得虽然既健康又聪明伶俐,而且一直被父亲宠爱,但是年龄尚小,不谙世事。

费多尔死后,在皇位继承问题上发生了激烈分歧,阿列克谢前妻的米洛斯拉夫家族推举伊凡,而后妻纳利什金家族支持彼得,双方开始了激烈地宫斗。

终于,纳利什金家族因获得了东正教会的支持而占据上风,大牧首伊奥阿基姆承认彼得是沙皇,并为彼得举行了加冕仪式。彼得加冕后,皇太后纳利什金娜担任摄政王,掌握了政权。这时,大贵族们纷纷倒向纳利什金家族,国舅纳利什金权倾一时,但他行事颟顸专横,引起了朝野不满。

那时驻守莫斯科的,是伊凡雷帝创建的射击军,由于长期欠军饷,他们处境糟糕。纳利什金家族掌权后,他们入宫请愿,要求补发所欠薪饷。可是皇太后纳利什金娜非但没有满足他们的要求,还将一些军官处以撤职和杖责,他们的情绪非常愤怒。伊凡的同母姐姐,长公主索菲亚决定利用射击军的不满,发动政变。她谎称伊凡已经被纳利什金杀害,暗中煽动他们哗变,推翻纳利什金家族。1682年5月15日,射击军在霍万斯基公爵带领下攻入克里姆林宫,杀死其长官多尔戈鲁科夫和国舅纳利什金。危急之中,纳利什金娜把伊凡带到了射击军面前,关于他被害的谎言不攻自破。然而灾祸已经形成,射击军担心遭到报复,索性一不做二不休,想把纳利什金家族斩尽杀绝,他们继续大肆搜捕杀戮纳利什金家族的党羽,直到5月26日,暴乱才得以平息。

索菲亚策划的政变虽然成功了,却无法逼迫彼得退位,因为他得到了东正教会的承认。欧洲与中国不同,中国的反叛者只要能推翻原来的统治者,就能自己登基称帝,所谓成王败寇。但欧洲的王权只有得到教会的承认才是合法的,否则永远是叛乱者。

虽然无法让彼得退位,但射击军要求伊凡也要登基,并且以伊凡为第一沙皇,彼得为第二沙皇,以伊凡的姐姐索菲娅为摄政王,否则,他们还将继续对纳利什金家族的杀戮,纳利什金娜已不得不答应了禁卫军的要求。1682年7月,俄罗斯东正教大牧首伊奥阿基姆在教堂同时为两个沙皇加冕,俄罗斯的历史上首次出现了两位沙皇共同执政的景象。

两位沙皇

5月29日,索菲亚在禁卫军的拥戴下大权独揽,成为摄政王,开始垂帘听政,这也是俄罗斯历史上首位女摄政王。彼得一世和生母纳利什金娜皇太后被赶出克里姆林宫,迁往位于莫斯科郊区普列奥布拉仁斯基村的行宫居住。

帮助索菲亚夺取大权后,射击军首领霍万斯基居功自傲,专横跋扈,不把索菲亚放在眼里,甚至想取而代之。霍万斯基的威胁使索菲亚如芒在背,她密谋将其除掉,自己掌握射击军。

经过周密谋划后,索菲娅策划了一场沙皇必须参加的祈祷仪式,并且提前在举行祈祷仪式的修道院设下伏兵,同时下诏要求大贵族们都前往观礼。霍万斯基对索菲亚的图谋有所觉察,但是他狂妄自大,认为没人敢动他,径直前去观礼,可是一进入修道院,就被逮捕并当场处死。索菲娅控制了射击军,随后,她任命了心腹沙克洛维迪将军担任禁射击军的新任首领。

夺取军权后,索菲娅全面执政,她最得力的助手是他的情夫戈利津公爵。1687年,戈利津大公率兵进攻克里米亚汗国,却两次都铩羽而归。为了维持自己的声望,索菲娅掩盖真相,谎称取得大捷,为战败回国的戈利津大公爵举行了盛大的凯旋仪式。然而真相很快就暴露了,索菲娅包庇情人,欺骗国民的行径遭至了俄罗斯的国民和军队的严重不满,其统治也因此开始动摇了。

索菲亚公主

被放逐的彼得虽然年轻,却很有机谋,他韬光养晦,通过和伙伴们一起演练战斗游戏,组织起了一支自己的队伍,为日后重新夺回权力做好了准备。这支队伍后来发展为两个团,分别被命名为“普列奥布拉仁斯基团”,和“谢苗诺夫斯基团”,这是俄罗斯历史上两支最著名的近卫军,“普列奥布拉仁斯基团”的军歌“普列奥布拉仁斯基团进行曲”一直传唱至今,象征着俄罗斯军魂。

七年后,羽翼渐丰的彼得具备了夺回政权的实力,1689年8月7日,彼得率领普列奥布拉仁斯基团,和谢苗诺夫斯基团包围了克里姆林宫,将姐姐押往在新处女修道院软禁,17岁的彼得一世正式亲政,而他的哥哥伊凡仍然保留了第一沙皇的头衔,直到他于1696年病逝,纷乱的俄罗斯政局,才得以稳定。

在这样混乱凶险的局面中,执政的索菲亚公主如履薄冰,随时可能失去权力甚至生命,即使俄军有能力击败清朝,她又怎么可能有信心和精力发动一场万里远征?

美国是当今霸主,贸易大棒是它经常挥舞的武器,美国发起的经济制裁往往能起到扼住对手咽喉的效果。与美国一样,中国古代是东亚的绝对霸主,通过贸易禁运来逼迫外夷屈服,也是中原王朝常用的手段之一,明清两代,贸易大棒使用得尤其娴熟,而茶叶则是最重要的贸易战武器,这就是唐宋以来一以贯之的“以茶制夷”战略。

由于游牧民族以肉食为主,需要通过茶叶来摄入维生素,而当时的中国人认为,洋人以牛奶、牛肉为食,不容易消化,必须吃大黄和大量饮茶,才能化解,假如几个月不吃的话,双目就会失明,也会因肠胃壅塞而憋死。

明代嘉靖年间的户部尚书梁材说:“诸番之饮食,莫切于吾茶。得之则生,不得则死。”

清朝学者赵翼也说:“茶叶、大黄……天若生此二物为我朝控驭外夷之具也。”

他们都认为,茶叶大黄对洋人来说事关生死,却只有中国出产,因而朝廷可以此来实现对他们的羁糜和控制。

事实上,茶叶大黄虽无关生死,但当时的欧洲和俄国,饮茶已经成为习惯,茶叶是一种生活必需品,每年都要大量从中国进口。

自从《尼布楚条约》签订后,中俄便开始了双边贸易,到了1728年,中俄签订《恰克图条约》,恰克图成为了中俄贸易的口岸。中俄贸易的实质是“彼以皮来,我以茶往”,就是以皮毛换茶叶,恰克图在蒙语中就是“有茶的地方”。

恰克图

清朝在与俄国的贸易中,占优势地位,因为俄国输入的皮毛,只是满足宫廷和权贵对奢侈品的需求,无关国计民生,而清朝提供的茶叶和廉价棉布、瓷器等物资是俄国人不可或缺的日常生活用品,俄国在双边贸易中收入颇丰,从恰克图贸易中征的关税,占俄国全国关税的20%,一个恰克图的收入抵得上俄国三个省的收入。恰克图的贸易量,最高占到了当时俄国与亚洲贸易总额的67%。当时1普特茶叶在恰克图的买入价为12—15卢转卖给欧洲人为110卢布,仅此一项,沙俄政府每年就能获利15万卢布,所以,恰克图的贸易,是俄国财政的重要支柱。

乾隆对此看得很清楚,他指出:“俄罗斯地虽富庶,而茶布等物,必须仰给内地。且其每年贸易,获利甚厚,不能不求我通市。中国因得就所欲以控制之。”可见他对于用贸易武器来制住俄罗斯很有信心。

虽然清朝与俄国签订了一系列条约,双边贸易也日渐热络,但是俄国从来也没有放弃侵略野心,虽然暂时折伏,却仍不时露出爪牙,侵害中国的利益。他们不断越过边境,蚕食中国领土,还对中国输俄商品征收重税,残酷盘剥中国商人;沙俄还暗中支持准噶尔叛乱,违背条约规定,庇护叛乱首领,甚至蛮横要求借道黑龙江运输粮食,并发出战争叫嚣。

当时正值乾隆年间,面对嚣张的俄国人,乾隆皇帝于1764年下旨关闭口岸,两国贸易完全停止。沙俄方面很快扛不住了,当时俄国卷入欧洲七年战争,无力再与清朝强硬对抗,于是软化态度,放低姿态,表示今后不再侵袭骚扰中方边境,双方贸易得以恢复。

1779年,中方抓获一伙非法越境的俄国走私犯,但是沙俄当局拒绝按条约的规定进行会审,还乘机制造冲突,蚕食中国领土。清朝于是再次对俄国实施经济制裁,停止了双方贸易。制裁使俄国的毛皮业受到沉重打击,还不得不付出三四倍的价格从其他途径进口茶叶。当时,1普特中国茶叶售价11卢布,而西欧运来的茶叶价格却达1普特52卢布以上。沙俄不得已,只得撤换了肇事的总督和相关官员,按照清朝要求处理越境人员之后,请求重开贸易。两年后,乾隆撤销了两国贸易禁令。

1784年,沙俄境内的布里亚特人劫走清朝商人靳明的财物,双方会审,清朝方面提出给予靳明损失额10倍的赔偿要求,并要求俄方交出犯人,俄方给予了赔偿,却在没有通知清朝的情况下,私自放走了犯人,并对清朝提出的交涉不予理会。于是清朝第三次关闭恰克图贸易口岸。

这次禁运非常严厉,一直持续了八年。俄国在恰克图口岸被关闭的情况下,将贸货物从海上转运至广州口岸入境,结果被乾隆察觉了,因为他发现广州的关税收入大幅度上升。他指出,广州的“税银不应盈余多至五十三万九千余两。朕闻外洋夷地,与俄罗斯相连。近年俄罗斯因未通贸易,北边一带稽查严紧,私将海龙(即海獭)、黑狐等项皮张货物,由洋船贩至广东售卖,恐该关税课充盈,或由于此。”于是下令对严加盘查,禁绝俄国货物输入。

受到严厉制裁的俄国损失惨重,沙俄西伯利亚当局气急败坏,伊尔库茨克总督集结兵力准备开战,企图以武力一举吞并外蒙古和黑龙江地区。俄军还在边境滋事,枪杀了清朝的卡伦巡逻士兵。然而此时,俄土战争再次爆发,沙俄为了避免在东西两端同时开战,只得再次对清朝服软,按照清廷要求,将三名罪犯交给清朝,其中两名被斩首,一人被流放。1792年,乾隆批准恰克图互市再次恢复。

从1731年到1792年,恰克图贸易被停止12次之多,关闭长达15年,俄方声称损失超过500万卢布,这对俄国来说,确实是不能忍受之痛,也足以证明,清朝在18世纪,以茶叶这个武器牢牢拿捏住了沙俄,使其不敢轻举妄动。

进入17世纪后,中国的生产力和科技水平已经落后于西方,西班牙在占领菲律宾后,殖民者在给西班牙国王腓力二世的报告中建议,只需6000西班牙火枪兵就能征服中国。无独有偶,一百多年后,出使清朝的俄国大臣尼古拉在给沙皇的报告中也建议,只需2000俄国正规军就能获得长城以外全部土地。这些殖民者并不是狂妄无知的人,他们都是目光深邃,经验老道的战略家,在长期的殖民掠夺和列强争霸活动中,他们练就了如何分析看待其它国家和民族实力的敏锐洞察力,他们提出的征服中国所需的兵力数据,不是痴人说梦,而是有着科学依据的,并在以后被一再证明了的。

然而,这些殖民者的计划并未在当时实施,其中一个重要原因就是17世纪到18世纪,欧洲战乱不断,西班牙、法国、英国、俄国、普鲁士都想称霸,互相激烈征伐,犹如中国的春秋战国一般,而清朝远在万里之外,他们没有余力再对清朝用兵。就军事而言,如果当时俄国大规模入侵,乾隆面临的后果不会比鸦片战争好多少,俄国虽然无法征服清朝这样的大国,但可以击败清朝军队,掠夺土地,逼迫清朝签订不平等条约。俄国当时的军力非常强悍,连普鲁士军队都不敌俄军。在七年战争中,普鲁士腓特烈二世大帝以他创造的斜击战术横扫欧洲,却在库勒斯道夫战役中被俄军杀得大败,连柏林也被俄军占领,腓特烈二世几乎自杀,要不是俄国女沙皇突然去世,普鲁士都有灭国之灾。这样的俄军如果来进攻仍在使用大量冷兵器的清军,结果可想而知。

好在乾隆是幸运的,一方面俄国在欧洲战乱缠身,另一方面,茶叶这个贸易武器确实有力地捏住了沙皇的七寸。本来,中国对西方的传统优势商品还有瓷器和丝绸,这些华丽的奢侈品把欧洲的贵族迷得欲仙欲死,却又求之不得,从而对中国生出无限敬仰。但是到了乾隆时期,中国对瓷器和丝绸的垄断已经被打破,欧洲瓷器生产水平反超中国,当时中国所独有的,只有茶叶了,俄国人为了得到茶叶,以及这项贸易所产生的巨额利润,只能选择隐忍。但是乾隆的后代就没有那么幸运了,晚清时期的清朝政府仍想以茶叶来制衡英国,但是在英国先进技术支持下,印度阿萨姆红茶取得成功,一举取代了中国在茶叶市场上的地位,延续千年的“以茶制夷”战略彻底失效。

图片来自网络公开渠道,版权归原作者所有,如有侵权立即删除