今天,由于众所周知的原因,近到中国,远到世界,几乎没有人不知道敦煌及敦煌学。但对于敦煌人的饮食风俗,却少有人知道。不断有友人、游客询问:敦煌人吃什么?怎样吃?可喜的是,敦煌藏经洞文献及敦煌壁画中,保存了大量唐宋时期的饮食资料。对这些材料的整理和研究,使我们有机会回到一千多年以前,看看当时的敦煌人究竟吃什么,怎样吃。

肉食和乳品是敦煌人食物结构中重要的组成部分,在敦煌人的食谱中占有很重要的地位。这是因为敦煌周边有适宜的牧场,牧业生产一直是敦煌人经济结构中不可缺少的一环。早期,敦煌及其周边,就是优良的牧场, 除了文献记载以外,壁画当中也有反映,如壁画中有大量的耕作图、商旅图、骑兵图等,都有对畜牧业的反映。更珍贵的是,壁画中还有一些宰杀图、乳品加工图,正是肉乳食品在敦煌饮食结构中的真实写照。除了靠畜牧业提供肉食外,敦煌人还通过狩猎获得一定的肉食补充。打猎不仅仅是敦煌贵族的消遣活动,同时也是敦煌人获取肉食的重要途径。

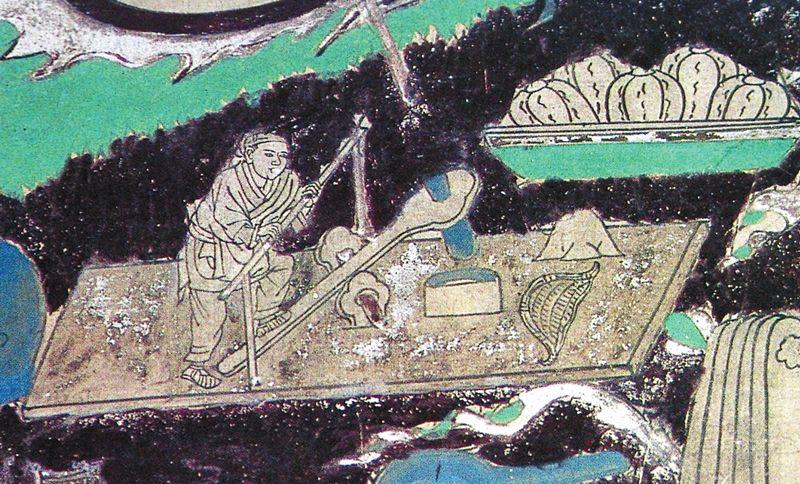

莫高窟第249窟的狩猎图

敦煌人的肉食和乳品主要取自于牛羊。从归义军衙内账籍所反映的情况看,以羊肉为多,牛肉其次,少量马肉、驼肉等,而没有食用猪肉、鸡肉等的记载。这并不是说敦煌人不饲养鸡和猪,因为藏经洞出土的社会经济类文书,大多出于寺院和归义军衙内,不能反映民间饲养鸡猪等家畜家禽的情况。

当时的敦煌人如何加工肉食品呢?在敦煌文献中缺少记载,唯一的一件文书记载,是分配了若干柴禾用来“熟肉”(s.3738)。显然,更多的时候,加工肉的方式主要是用水煮。壁画中也有煮肉的场面。如莫高窟北周第296窟主室南坡的屠宰图(图5),一头牛已经被宰杀、剥皮,皮上放着牛头,旁边支着一口大镬,正在准备煮肉。而另外一些画面也显示,人们吃肉时,总是用水煮的方式。

敦煌人食用奶酪的记载在文书中就更多了。敦煌文献p.2567v、s.4470iv、p.3353、s.6829v、s.800v、s.6233、s.6064、s.1366卷等等,都记载有“酥”。文书记载,寺院的牧人每隔一段时间,要向寺院交纳一定数量的乳制品。p.2049vb也记载,后唐长兴元年(公元930年)净土寺曾经两次支出粟面,与牧羊人送“乳饼”。除此外,在敦煌还有经营乳品的商人。文献记载,寺院有时要用粟麦去交换酥油。而制作较高级的食物,要添加乳制品。资料反映,敦煌人当时除了饮用奶外,乳制品以酥油为主。

莫高窟第146窟东壁中的挤奶图

▲图中一妇女在挤奶,旁边的牛犊在寻找母牛的奶头。

莫高窟第9窟中的挤奶图

▲画面中一个妇女站立在牛旁,另一妇女蹲着挤奶。

莫高窟第321窟加工奶制品图

▲图中两个妇女在一个类似瓮的细颈、鼓腹容器上方用力搅动。

莫高窟第23窟中的制酥图

▲其中两人在过滤奶子,旁边另一人在一个容器中搅动,以使水和奶酪分离,后世将此称作“打酥油”。一旁放着做好的酥油。

乳制品在敦煌人的饮食结构中占有重要地位。敦煌人喜好“食肉饮酪”,既与它的生产方式和经济结构相关,也与周边游牧民族的影响有关,特别是敦煌曾由吐蕃统治半个多世纪,吐蕃人的饮食习惯对敦煌人的影响不可忽视。

大量的资料反映,敦煌人种植的蔬菜品种不下十余种。除了豇豆外,尚有葱、蒜、韭、生菜、蔓菁、萝卜、葫芦、荠菜等。而且资料反映,敦煌有专门的“葱户”,归义军衙内用葱时还需要支出酒给葱户。壁画当中也反映敦煌人种植“葫芦”,如榆林窟第3窟就有大盆中装葫芦的画面。

敦煌文献中有一件很特别的文书,叫《俗务要名林》,这是一种类似识字课本的教科书,其中记录了许多蔬菜和调味品的名称,计有芥、荜拨、姜、葵、萝葡、兰香、香柔、蘘豇荷、苜蓿、莴苣、竹、苋、茄子、蒜、韭、葱、葫芦、芸、藿、藜等。虽然像“竹”、“姜”等不出产于敦煌,但一些蔬菜可能在敦煌有栽种。如是,则敦煌的蔬菜品种与内地不相上下。

史料记载,敦煌的瓜在汉代就非常有名,因其个头大质量好而上贡朝廷。《汉书·地理志》记载敦煌“生美瓜”。后因此得名瓜州。关于敦煌的瓜,史料里还记载了一个带有传奇色彩的故事,这个故事和中国著名的西域神仙鼻祖东王公、西王母联系了起来,足可证实这种瓜从西方传来。故事云:“汉明帝阴贵人,梦食瓜甚美。帝使求诸方国。时有敦煌献异瓜种……名穹隆,长三尺,而形屈,其味嗅如粘(或‘其味美如饴’)。父老云:昔道士从蓬莱山得此瓜,云是空洞(一些资料写作‘崆峒’)灵瓜。四劫一实,东王公、西王母遗种于地,世代遐绝,其实颇存。”(《王子年拾遗记》,见《太平广记》卷四一一)

根据文献记载,敦煌地区在唐、五代时期瓜果品种非常多,几乎北方地区能栽种的瓜果类在敦煌都能找到它的影子,这些瓜果有瓜、葡萄、杏、柰、桃、枣、胡枣、梨、果等等。长期的栽培实践,在敦煌也形成了若干优良品种,有些品种远近闻名。如据p.2005《沙州都督府图经》的记载,远在后凉时期,敦煌的“同心梨”就很有名,曾作为贡品献给后凉皇室。

相对于内地,葡萄在敦煌栽植的历史应该非常早,甚至形成了结葡萄赛神这样的风俗习惯。葡萄不仅可以制作葡萄干,而且可以酿酒。著名的《下女夫词》中就以夸张的口吻说:“酒是葡萄酒,千钱沽一斗。”极言葡萄酒之珍贵。

在以上栽培的农作物和养殖的动物之外,敦煌人还通过狩猎和采集,获取一定的食物。敦煌人喜欢狩猎,狩猎对象有野兔、野马、野骆驼、盘羊、黄羊等,许多文献有“猎户”、“黄羊儿”、“野味”等字样,记载有“网鹰”、“捉鹰”活动,说明打猎活动不仅仅是敦煌贵族的消遣活动,也是他们获取肉食蛋白的手段之一。

莫高窟第296窟主室南坡的屠宰图

敦煌人还采集一些野生植物和菌类,如草子、草豉、荠菜、菌子、马芹子等,用以补充蔬菜的不足和改善口味。敦煌周围乃至河西走廊,人们通常食用的野生植物籽实有沙米、三角子、水蓬籽、灰条籽和一种名叫“碱柴”的籽实等。其中沙米的颜色、形状和p.2005卷所描述的相同。

今天,在甘肃兰州以及河西走廊一些当地有名的餐馆、酒店,人们喜欢的一道冷盘叫“沙米粉”。它不仅以原料野生而迎合了现今人们追求绿色食品的时尚,而且以滑腻、适口、富含营养的地方小吃而受到中外客人的欢迎。沙米粉的原料即是沙米。可见,“沙米粉”早已有之,只是近年来才被精明的商人请进城来,登上大雅之堂的。

资料显示,缴纳到沙州仓曹的“草子”数量相当可观,达到了一千多石,说明敦煌周围有丰富的沙米资源,也说明敦煌人早就认识到了沙米的食用价值,使其成为餐桌上的食物之一。从文献记载看,当时敦煌人食用沙米的方法主要是作“麨”,“麨”即“炒面”,是敦煌人喜欢的食物之一。

来源:敦煌书房,文章摘编自高启安著《旨酒羔羊——敦煌的饮食文化》