今天,由于衆所周知的原因,近到中國,遠到世界,幾乎沒有人不知道敦煌及敦煌學。但對于敦煌人的飲食風俗,卻少有人知道。不斷有友人、遊客詢問:敦煌人吃什麼?怎樣吃?可喜的是,敦煌藏經洞文獻及敦煌壁畫中,儲存了大量唐宋時期的飲食資料。對這些材料的整理和研究,使我們有機會回到一千多年以前,看看當時的敦煌人究竟吃什麼,怎樣吃。

肉食和乳品是敦煌人食物結構中重要的組成部分,在敦煌人的食譜中占有很重要的地位。這是因為敦煌周邊有适宜的牧場,牧業生産一直是敦煌人經濟結構中不可缺少的一環。早期,敦煌及其周邊,就是優良的牧場, 除了文獻記載以外,壁畫當中也有反映,如壁畫中有大量的耕作圖、商旅圖、騎兵圖等,都有對畜牧業的反映。更珍貴的是,壁畫中還有一些宰殺圖、乳品加工圖,正是肉乳食品在敦煌飲食結構中的真實寫照。除了靠畜牧業提供肉食外,敦煌人還通過狩獵獲得一定的肉食補充。打獵不僅僅是敦煌貴族的消遣活動,同時也是敦煌人擷取肉食的重要途徑。

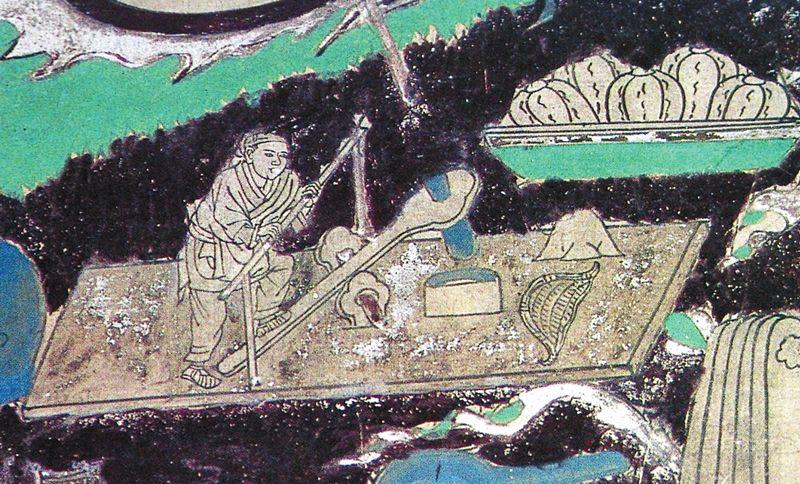

莫高窟第249窟的狩獵圖

敦煌人的肉食和乳品主要取自于牛羊。從歸義軍衙内賬籍所反映的情況看,以羊肉為多,牛肉其次,少量馬肉、駝肉等,而沒有食用豬肉、雞肉等的記載。這并不是說敦煌人不飼養雞和豬,因為藏經洞出土的社會經濟類文書,大多出于寺院和歸義軍衙内,不能反映民間飼養雞豬等家畜家禽的情況。

當時的敦煌人如何加工肉食品呢?在敦煌文獻中缺少記載,唯一的一件文書記載,是配置設定了若幹柴禾用來“熟肉”(s.3738)。顯然,更多的時候,加工肉的方式主要是用水煮。壁畫中也有煮肉的場面。如莫高窟北周第296窟主室南坡的屠宰圖(圖5),一頭牛已經被宰殺、剝皮,皮上放着牛頭,旁邊支着一口大镬,正在準備煮肉。而另外一些畫面也顯示,人們吃肉時,總是用水煮的方式。

敦煌人食用奶酪的記載在文書中就更多了。敦煌文獻p.2567v、s.4470iv、p.3353、s.6829v、s.800v、s.6233、s.6064、s.1366卷等等,都記載有“酥”。文書記載,寺院的牧人每隔一段時間,要向寺院交納一定數量的乳制品。p.2049vb也記載,後唐長興元年(公元930年)淨土寺曾經兩次支出粟面,與牧羊人送“乳餅”。除此外,在敦煌還有經營乳品的商人。文獻記載,寺院有時要用粟麥去交換酥油。而制作較進階的食物,要添加乳制品。資料反映,敦煌人當時除了飲用奶外,乳制品以酥油為主。

莫高窟第146窟東壁中的擠奶圖

▲圖中一婦女在擠奶,旁邊的牛犢在尋找母牛的奶頭。

莫高窟第9窟中的擠奶圖

▲畫面中一個婦女站立在牛旁,另一婦女蹲着擠奶。

莫高窟第321窟加工奶制品圖

▲圖中兩個婦女在一個類似甕的細頸、鼓腹容器上方用力攪動。

莫高窟第23窟中的制酥圖

▲其中兩人在過濾奶子,旁邊另一人在一個容器中攪動,以使水和奶酪分離,後世将此稱作“打酥油”。一旁放着做好的酥油。

乳制品在敦煌人的飲食結構中占有重要地位。敦煌人喜好“食肉飲酪”,既與它的生産方式和經濟結構相關,也與周邊遊牧民族的影響有關,特别是敦煌曾由吐蕃統治半個多世紀,吐蕃人的飲食習慣對敦煌人的影響不可忽視。

大量的資料反映,敦煌人種植的蔬菜品種不下十餘種。除了豇豆外,尚有蔥、蒜、韭、生菜、蔓菁、蘿蔔、葫蘆、荠菜等。而且資料反映,敦煌有專門的“蔥戶”,歸義軍衙内用蔥時還需要支出酒給蔥戶。壁畫當中也反映敦煌人種植“葫蘆”,如榆林窟第3窟就有大盆中裝葫蘆的畫面。

敦煌文獻中有一件很特别的文書,叫《俗務要名林》,這是一種類似識字課本的教科書,其中記錄了許多蔬菜和調味品的名稱,計有芥、荜撥、姜、葵、蘿葡、蘭香、香柔、蘘豇荷、苜蓿、莴苣、竹、苋、茄子、蒜、韭、蔥、葫蘆、芸、藿、藜等。雖然像“竹”、“姜”等不出産于敦煌,但一些蔬菜可能在敦煌有栽種。如是,則敦煌的蔬菜品種與内地不相上下。

史料記載,敦煌的瓜在漢代就非常有名,因其個頭大品質好而上貢朝廷。《漢書·地理志》記載敦煌“生美瓜”。後是以得名瓜州。關于敦煌的瓜,史料裡還記載了一個帶有傳奇色彩的故事,這個故事和中國著名的西域神仙鼻祖東王公、西王母聯系了起來,足可證明這種瓜從西方傳來。故事雲:“漢明帝陰貴人,夢食瓜甚美。帝使求諸方國。時有敦煌獻異瓜種……名穹隆,長三尺,而形屈,其味嗅如粘(或‘其味美如饴’)。父老雲:昔道士從蓬萊山得此瓜,雲是空洞(一些資料寫作‘崆峒’)靈瓜。四劫一實,東王公、西王母遺種于地,世代遐絕,其實頗存。”(《王子年拾遺記》,見《太平廣記》卷四一一)

根據文獻記載,敦煌地區在唐、五代時期瓜果品種非常多,幾乎北方地區能栽種的瓜果類在敦煌都能找到它的影子,這些瓜果有瓜、葡萄、杏、柰、桃、棗、胡棗、梨、果等等。長期的栽培實踐,在敦煌也形成了若幹優良品種,有些品種遠近聞名。如據p.2005《沙州都督府圖經》的記載,遠在後涼時期,敦煌的“同心梨”就很有名,曾作為貢品獻給後涼皇室。

相對于内地,葡萄在敦煌栽植的曆史應該非常早,甚至形成了結葡萄賽神這樣的風俗習慣。葡萄不僅可以制作葡萄幹,而且可以釀酒。著名的《下女夫詞》中就以誇張的口吻說:“酒是葡萄酒,千錢沽一鬥。”極言葡萄酒之珍貴。

在以上栽培的農作物和養殖的動物之外,敦煌人還通過狩獵和采集,擷取一定的食物。敦煌人喜歡狩獵,狩獵對象有野兔、野馬、野駱駝、盤羊、黃羊等,許多文獻有“獵戶”、“黃羊兒”、“野味”等字樣,記載有“網鷹”、“捉鷹”活動,說明打獵活動不僅僅是敦煌貴族的消遣活動,也是他們擷取肉食蛋白的手段之一。

莫高窟第296窟主室南坡的屠宰圖

敦煌人還采集一些野生植物和菌類,如草子、草豉、荠菜、菌子、馬芹子等,用以補充蔬菜的不足和改善口味。敦煌周圍乃至河西走廊,人們通常食用的野生植物籽實有沙米、三角子、水蓬籽、灰條籽和一種名叫“堿柴”的籽實等。其中沙米的顔色、形狀和p.2005卷所描述的相同。

今天,在甘肅蘭州以及河西走廊一些當地有名的餐館、酒店,人們喜歡的一道冷盤叫“沙米粉”。它不僅以原料野生而迎合了現今人們追求有機食品的時尚,而且以滑膩、适口、富含營養的地方小吃而受到中外客人的歡迎。沙米粉的原料即是沙米。可見,“沙米粉”早已有之,隻是近年來才被精明的商人請進城來,登上大雅之堂的。

資料顯示,繳納到沙州倉曹的“草子”數量相當可觀,達到了一千多石,說明敦煌周圍有豐富的沙米資源,也說明敦煌人早就認識到了沙米的食用價值,使其成為餐桌上的食物之一。從文獻記載看,當時敦煌人食用沙米的方法主要是作“麨”,“麨”即“炒面”,是敦煌人喜歡的食物之一。

來源:敦煌書房,文章摘編自高啟安著《旨酒羔羊——敦煌的飲食文化》