温/刘泉

1991年,包括《辽沈之战》、《淮海之战》和《平津之战》在内的电影《大决战》,对中国共产党的军事、政治、经济、外交等方面进行了立体描述,是中国电影首部成功制作全景式战争大片,至今仍被誉为"史无前例"的军事杰作, 成为不可复制的经典。电影《一战》的成功是多方面共同努力的结果,其中,时任国家主席、军委副主席杨尚坤的关怀和指导,为影片的成功发挥了重要作用。

决心打三场仗

1948年秋,中共中央组织了辽沈、淮海、平津三大战役,大大加快了民族解放战争的胜利进程,成为影响中国历史的战役和世界大战史上的经典战役。三大战役的胜利,实质上就是人民政权的胜利,正因为如此,党和国家一直想把三大战役搬上银幕。在20世纪50年代,第81电影制片厂一直在考虑将三场大战搬上银幕,但由于条件原因,这是没有预料到的。接下来的20年,国内政治生活中发生了一系列重大事件,三大战役在拍电影时被耽搁了。

中共十一届三中全会后,中国进入了改革开放的新时期,经济、政治、文化等各个领域蓬勃发展,中国电影业迎来了新的春天。1980年代中期,中央政府提议将总决赛搬上银幕。1986年1月,时任中共中央总书记的胡耀邦执导,将三大战役拍成故事片。经过研究,中央军委决定将任务移交给第81电影制片厂,《大结局》开拍。

中央军委对电影《大结局》的拍摄非常关注。此时,中共中央军委副主席杨尚坤敦促各方下定决心,尽快开始拍摄《大决战》。1986年初,杨尚坤明确指示81厂组织各方面力量,尽快完成这项任务。之后,他三次会见了"大决战"创作组的同志,对电影创作的指导思想和电影的主题风格作了明确的指导。

关于拍摄三大战役的总体思路,杨尚坤强调了四点:一是在影片中形象毛泽东主席领导的革命指挥部和蒋介石领导的反革命指挥部,二是展示人民解放军从领导到士兵如何团结一致,为胜利而努力, 流血牺牲,集中描述英雄集体的英雄;第四,要体现人民战争壮丽的势头。在中央、中央军委的决心和支持下,电影《一战》终于上映了。

杨尚坤(中)和他的团队在第81电影制片厂观看《大结局》。

就亲身经历而言,杨尚坤曾任中共中央副秘书长、中央参谋长、中央军委秘书长、中央警卫队司令员、中共中央书记等职务,协助周恩来处理中共中央、中央军委的日常工作。因此,杨尚坤也结合自己的记忆,对影片的创作和拍摄,引入了许多鲜为人知的重要历史事实,丰富了影片的真实性和生动性。1988年,杨尚坤当选中华人民共和国总裁,继续关注电影《大结局》的进展。

"剧本不好,不要拍。

制作电影《大战役》是一个巨大的工程,涉及多个方面和环节,其中一个好的剧本是基本前提。杨尚坤非常重视《大终大战》剧本的创作,多次号召创作者进行研究和讨论。杨尚坤对大家说:"《大结局》出来一定能站得住,剧本不好不拍,改剧本,以后就不能拍电影了。"

"剧本不好不拍"已经成为剧本创作的硬性要求,《大决战》是贯穿剧本创作的基本原则。本着这一原则,第81电影制片厂在1986年2月经过精心挑选,精心组织了一支强大的创作团队,由亲自参与三大战役的中坚力量,81厂王军、石超、李平分别负责廖申战役、平津战役、淮海战役三部电影剧本创作。

《大决战》从剧本组的组建,到第三部《平津之战》终于完成,仅仅六年。其中一个早期的剧本创作花了3年多的时间,在拍摄之后,然后在拍摄的同时调整完成,剧本创作工作一直持续到电影制作的最后阶段。编剧和创意班为了写好剧本,进行了深入细致的采访、调查,广泛收集历史资料,查阅了三大战役6000多万字的档案和资料,走遍了三个战场,采访了上百名相关人员。剧本初稿多次征求各方意见,报中央重大革命历史主题影视创作领导小组审查,并多次由"大决战"剧本审查组组成的有关专家进行协商审议,并由政协办公厅审查, 邀请了原国民党一方的三大战役参与者进行讨论。剧本数量改稿后,军委、总政治领导又特意抽调了原行政文化总部长、电影艺术指导员徐怀忠同志对剧本进行了进一步的处理和润色。经过多方面的倾听和头脑风暴,精益求精,我们终于在革命军事题材电影和文学剧本的创作上取得了重大突破。最终版后的剧本真实生动地反映了三大战役的全过程,通过巧妙的艺术构思,将三大战役一起写成,三部电影相对独立和融合。剧本紧紧围绕敌人和我司指挥部作战主线,不仅书写了我党和我军在战略决斗中的胜利,而且展现了解放战争期间广阔的国际、国内社会背景,深刻反映了国家政治、经济、文化和人民的背靠背形势和趋势, 给人们带来了很多发人深省的历史展示。

杨尚坤

编剧们突破了以往战争题材电影的一般模式,达到了历史与诗的结合,充分实现了杨尚坤对剧本的要求,使革命战争剧文学剧本达到了很高的水平。在后来的首映式上,杨尚坤也非常高兴,称赞电影《大结局》的成功首先归功于剧本的成功:"这么一个主旋律,主要是剧本问题,先看剧本写得有多好,有了好的剧本,才能考虑拍。要拍出这么大规模的历史片,不深思熟虑,不拥有大量的素材,不把每一个细节都考虑进去,匆匆忙忙地骑着马一定会失败。这部电影的成功,首先在于正确的态度,组织好的剧本。这是一个很好的基础,没有它,你就无法制作这部电影。"

写林顿必须现实

作为辽沈之战、和平之战和天津之战的主要指挥员之一,林瑜在片中是一个不可回避的人物,占有相当的比重。然而,由于文化大革命和九一三事件的影响,有人担心电影拍摄时衬里会遇到麻烦,主张不写林顿。有人认为林赛已经传球了,给他看一两个侧镜头是可以的。其他人则认为,他应该被简单地写成相反的人。一时间,林顿的银幕形象存在严重分歧和担忧,始终无法形成共识,剧本创作和拍摄过程中遇到的林顿相关剧情都处于亏损状态,最终不写,不拍林顿,81工厂谁没有结论,也不敢定论。这个问题严重影响了《大结局》这部剧的编剧和拍摄。

杨尚坤得知这一情况,立即做出了重要指示:"剧中应该有林顿,如果不是写林顿,那么东北战场谁打过仗?而写林顿一定要现实一点,不是因为他后来不好,这个人从头到尾都写得不好。"这句话无异于林顿松绑的银幕形象,创作团队和摄制人员立刻松了一口气,我们可以放开手脚,逼真再现了很多林顿相关的场景和细节,为整部电影真正体现了林顿,完整地反映了三大战役起到了非常重要的作用。

杨尚坤关于创意人员思想解放角色的表述,从导演李军的工作记录中可以更加明显。李俊在《决战大战》拍摄过程中自问笔记中记载,当时有人说林顿曾经"不好",但他原来是好的,我们从实际看,他擅长于什么阶段的历史,我们不能否认那个阶段的结果。直到我们否认他,这才好。在他的好舞台上,我必须拍一部电影。这是要实事求是,要客观地讲述故事,而他的老员工感到非常满意。

也正是随着杨尚坤的表态,剧组可以对林顿的演员选择给予充分和必要的关注,演员本人也不会有任何后顾之忧。为了甄选林毅的特辑演员,该团前后近30场《林毅》对比放映,最后由黑龙江省赤西市人民艺术剧院演员马绍新确定。而为了把林顿这个特殊的历史人物塑造成两者的造型,马少心本人除了为小组做准备外,还做了一些艰苦的工作,他先后采访了大将罗荣融和刘亚楼的妻子,采访了林毅的秘书夏薇和四战总监苏静, 还有林宇的女儿林豆。了解到现实生活中的林顿性格内向,平时很少说话,叶群一天说够他一个月说;林顿不抽烟,不喝酒,不喝茶,他唯一的爱好就是看地图和吃大豆。所以林顿无法摆脱地图、红铅笔和大豆。在采访中,马绍新细心地对案件做了几个重大的初记笔记,回到剧组反复思考之后,从而准确地把握了林顿的孤立、谨慎、多疑的性格,再加上他深厚的艺术功底,打造出林顿的活生生的形象。

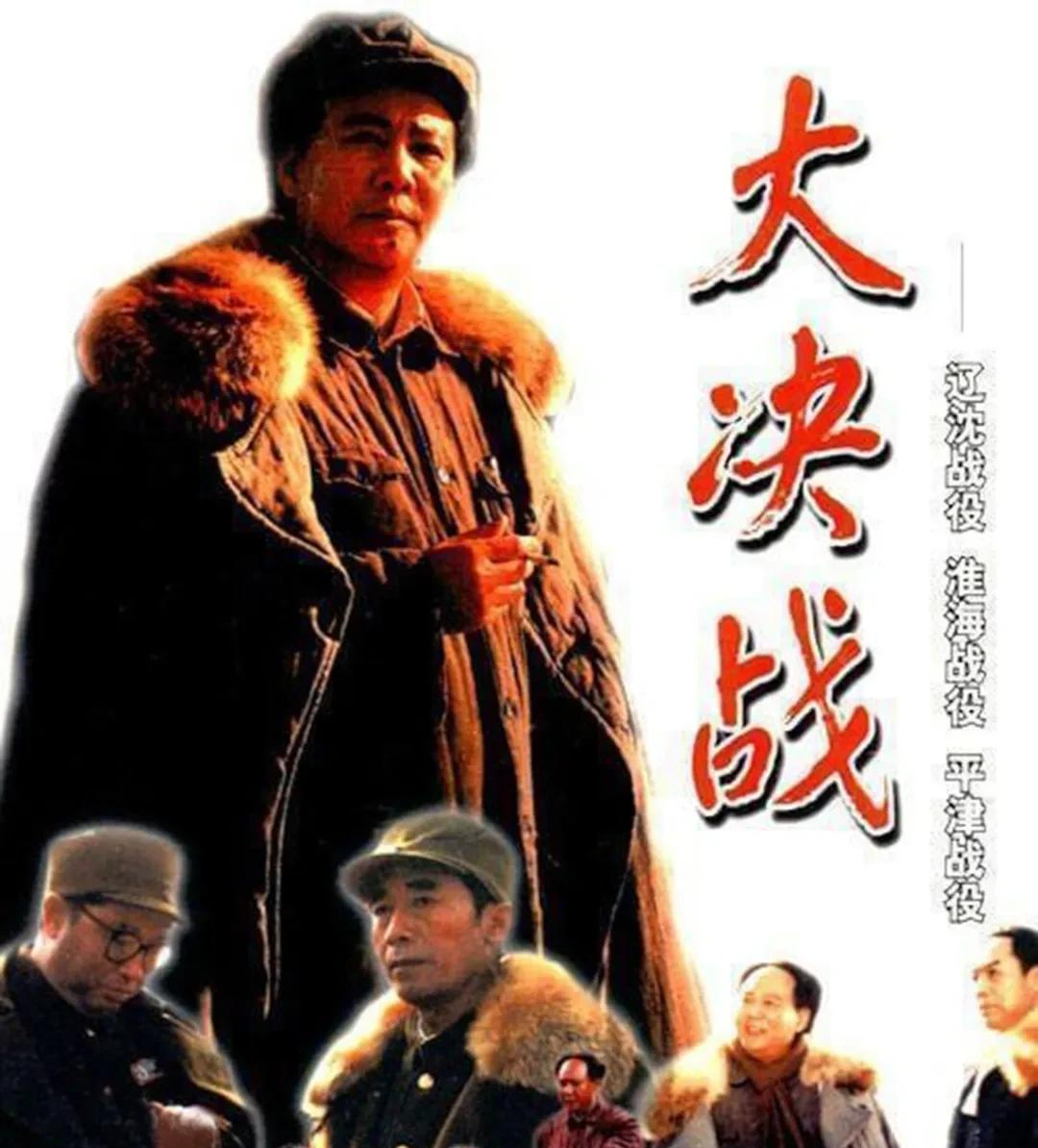

"大战役"海报。

据饰演林顿的马少新介绍,他后来回忆说,大结局结束后,杨尚坤见到团主力演员时,急切地问道:"林顿在哪里?林顿在哪里?"当有人指着站在后面的马歇尔时,他说,'就在那里!杨尚坤同志随后迅速走上前,紧紧握住马绍新之手,颤抖着,眼神中充满了复杂的感情,满是言语。

如果没有杨尚坤之前松开林顿银幕形象的话,这部电影就不可能给观众呈现一个符合当时历史的生动、终生的林顿,而《大结局》的真实性和艺术性也会差很多。

全面保护人员、物资和资金

拍摄大型战争片需要巨额资金支持,前苏联电影《解放战》《莫斯科保卫战》、日美合拍的《虎虎》等都是国家参与投资的。中国用于"一战"的资金得到了军委的批准,在杨尚坤的悉心照料下,所有物资和资金都得到了充分的保障。"大决战"拍摄区涉及全国13个省、市、自治区50多个市、县、区,北至黑龙江哈尔滨,南至奉化,西至黄河,东至渤海海岸。超过150,000人参加了拍卖会。解放军沈阳、北京、济南、南京、兰州五大军区和部分海空部队、陆军航空兵及相关机构、武警部队共20多个军级单位30多个独立师单位,共约13万干部士兵参加射击,累计超过330万次。同时,大量坦克、火炮、飞机、舰艇等大型军事装备。这部电影有238位历史人物,其中包括50多位主要演员。

在中国电影史上,一部电影第一次涉及如此多的部门和领导者。如此大规模的参与和投入,没有强有力的协调机制和机构是无法完成的。为此,1989年2月25日,经党中央、国务院、中央军委批准,成立了"大决战争电影制作领导小组"和咨询委员会。领导小组由解放军三总部和广播电视部领导,成员由参与拍摄工作的13个省市、五个军区和空军的负责同志以及铁道部文物局电影局组成。

李俊与领导人和演员一起展示了旧照片。

在实际过程中,中央军委承担了大部分具体工作,而邓小平只负责中央军委的重大事件,日常事务由杨尚昆具体负责。杨尚坤多次找81工作室负责的同志了解情况,解决相关困难。八十一厂对电影也给予了高度评价,并成立了专门的"大决战"拍摄领导小组,同时还成立了由厂委直接负责的"大决战"电影制作指挥组和一个办公室,下辖辽沈战役、淮海战役、平津战役、西柏坡共产党指挥部, 南京国民党指挥部五个电影部门。《一战》用的兵力、人力、物力、财力都非常大,当时,国内没有一部电影愿意花这么多钱。《大结局》既震撼人心,又令人回味无穷,场景创作在其中的作用不言而喻。为了营造壮观的战争场面,电影《大决战》的参演人数在军事题材电影中也是史无前例的,仅在81家工厂的1000多名员工中就有近800人参与了拍摄。至于使用的材料,它也是最军事的电影:160吨泰恩特炸药;解放军棉服5823套,国民党棉服4331套;100公斤等离子体;100辆可以炸毁的汽车;50个真正的坦克;超过170万发空气炮弹;超过10,000发真正的炮弹;20个药品仓库;120吨药品;100部旧电话。拍这部电影花了钱,但钱花在了钢刀片上,所有费用都记在账目里,没有挥霍,没有腐败。相反,创意团队和演员节省资金,发扬艰苦奋斗的精神,以激情、高标准、高效率完成任务。拍摄《大结局》时,担任群众演员的士兵每天获得每人2元的补贴,一个人买一磅包子是不够的。

电影《大战役》花了六年时间才上映。影片上映后,受到全国观众的广泛欢迎,在海外也有很好的反响。看完电影后,邓小平满意地说:"好看,我每年都看。"各党派对《一战》这部电影的参与方都是杨尚坤对这部战争史诗片关心的考验和最好的证明。

本文原文为"党史博茨"

未经许可不得转载

侵权行为必须进行调查

维权支持:河北延能律师事务所