在之前,写了大西军抗清斗争的这十余年的历史,但是还缺了晋王李定国的人物评述,今天就补上,同时,由于篇幅和时间的原因,分为两篇文章来写。

很多人都喜欢把晋王塑造为高大伟岸,洁白无瑕的形象。而我认为,这种想法是过于片面的,要评价李定国这个人,是绝对不能离开历史背景的,尤其是“流寇”这一团体。

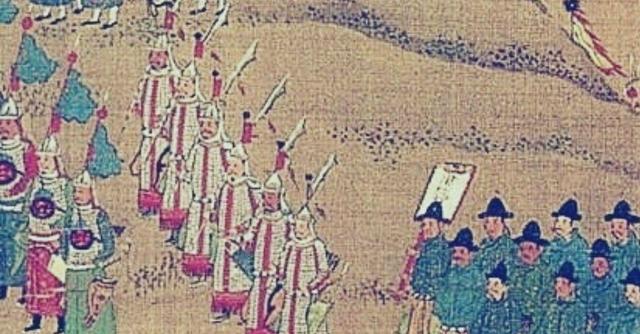

流寇多为明朝边军转化。

无论是对于朱明皇室,抑或是明廉耻的武官文臣,或者是底层的平民百姓,明末的历史都是一场巨大的悲剧。昭宗皇帝朱由榔逃出昆 明时,见到路上逃命的士兵百姓因为人数过多,几乎把道路塞住““王发云南,从者数十万人。既至碧鸡关,民兵呼哭,声震山谷。”《残明纪事》”朱由榔在车辇上失声痛哭“以朕一人而苦万姓,诚不如还宫死社稷,以免生民惨毒!”皇帝为什么哭呢?因为愧疚,愧疚的是生民涂炭,同时也因为恐惧,恐惧的是大明江山即将倾覆,自己不久也将死于非命,而皇帝自己却无能为力,这对他来说当然是一场巨大的悲剧。李定国也是如此,而他的一生不仅充满了悲剧,而且也是矛盾的一生。

李定国。

李定国,陕西绥德人,《李定国纪年》中说其大概生于1620年,也就是泰昌元年(万历四十八年)而李定国本人参与过1641年张献忠军袭击襄阳的战斗,和先锋十余人共同混入襄阳城内,由此可见此时的李定国肯定在15岁以上,十七八岁的也有可能,所以以此推之,说他出生在1620年左右是比较合理的。但是在这个年份出生,他的童年注定不会幸福。

官军。

崇祯初年的陕西具体的情况,已经不需要多说,所以李定国究竟是如何进入张献忠军中的,虽然说没有一个比较明确的记载,但是也不难猜,要么是饥民或者是生活状况极其困难的明军官兵携家带口投奔张献忠军,要么就是被张献忠军抢掠而来,当然,无论是哪种,李定国的父母很可能在其幼年之时就已经离开人世,一个孤苦伶仃的小儿混杂在一群流寇之中,整天面对的是“杀人遍野”的惨状,而周围的人谈论的都是屠戮、放火、抢掠之事,可能在最开始的时候幼小的李定国是抗拒这些事情的,然而最终,他也被同化了。我想这就是为什么我们可以在李定国早期的一些活动中可以发现不少的屠戮记录,哪怕是进入云南之后。

明末的流寇们还能干啥?

因为,在他生命的前20多年中绝大多数的时间里他和自己的兄弟们以及义父都在干类似的事情。但是,他依旧是有底线的,其实不只是李定国,虽然说大西军在张献忠时期绝大多数的时间里就是一支放火抢掠屠戮的流寇队伍,但是在队伍中的很多人中,我们都能看到善良的一面,比如,张献忠在进入成都之时就准备将成都居民全部杀掉,马元利、李定国、孙可望、张能奇、白文选、张化能、刘文秀等人“皆俯伏流涕谏”,而在张献忠最终失去控制,下令部下对无辜平民大加屠戮之时,有不少大西军士兵为了拒绝接受残暴的命令而自尽。

张献忠起义军。

所以人都是复杂的,无论是李定国也好,还是其他的大西军将吏也罢,有凶狠残酷的一面,也有善良的一面。他们之所以在一些时候会对那些无辜受难的平民持同情的态度,可能是由于自身性格中所残存的一些善念,也有可能是同为底层(或者出身于底层)的同病相怜。

晋王李定国。

至于为什么在张献忠死后仍然会出现一些屠戮平民的记录,有的时候可能只是一念之差,比如李定国、刘文秀攻打临安州,城墙上的沙定洲守军“枪子如雨”,打得攻城的士兵死伤惨重,这时候,军队的将领恐怕很难不受到情绪的影响,即使将领不受到影响,破城之后的士兵们也绝不会保持一丝怜悯所以,当冲动战胜了理智的时候,悲剧就已经发生了,无论事后再怎么后悔,城池也已经变为废墟了“(刘文秀)入滇之初,曾屠武定,既而悔之,自是不妄杀一人”《南明野史》

抚南王刘文秀在此之后约束自己。

而正是因为“凶狠残忍和善良同时展现在一个人的身上”这种矛盾的表现,让南明政权在感情上更容易被大众接受,而他们的死敌清军则是所到之处鸡犬不宁,每一个清军士兵都在掠夺。所以当你在史籍中读到李定国等人的时候,会发现在1644到1683这暗无天日的40余年间,是可以在这些人的身上看到一丝光明的。在清军逼近昆明的危急时刻,白文选想要烧掉昆明堆积如山的粮草防止被尾随而来的清军所利用,李定国长叹一声“我等到云南十余年,也作践百姓够了,若不留下仓粮,深为民累!”粮食最终还是没有被烧掉。

清军。

如果烧掉昆明的存粮,那在贵州收集粮草就极其困难的清军进入云南之后势必断粮,而危如累卵的永历政权也就多了一丝生机,但李定国最终没有这么做,不是为了别的,只是怕“深为民累”而已,而他自己以及他的陛下朱由榔,最终为这一善举付出了沉重的代价。