文|邱田

这时,我将

永远凝视着目标

追寻,前进——

拿生命铺平这无边的路途,

我知道,虽然总有一天

血会干,身体要累倒!

——穆旦《前夕》

穆旦,本名查良铮,曾是中国最耀眼的现代诗人。但是1942年至1943年,被人一直称为“poet”的穆旦生命轨迹发生了重大改变。本应该在书斋里的诗人、大学里的老师变成了一位抗日战士,一位九死一生归来的英雄。

自从1937年鼙鼓声动,中国的大地上便再也没有一块净土。1940年穆旦从联大外文系毕业留校任教,在叙永分校开启了他作为老师的职业生涯。然而抗战的局势瞬息万变,1941年的昆明格外不平静。学生们上街举行抗日游行,外文系的同学纷纷参加了战地服务团的翻译训练班。

为了响应国家号召,当时已有许多青年入伍从军,抗日救国。联大校长梅贻琦的长子当了美军翻译,长女担任军队看护;北大校长蒋梦麟之子、南开校长张伯苓之子也均在部队服役。联大外文系的同学中许多人都在美军中做翻译,1943年教育部更是征集联大所有外文系的男生紧急入伍,承担美军的翻译任务。当穆旦1942年从老师吴宓那里得知远征军在征集英文系的教师从军之后,毅然决然地报名参军。这是他一生的荣光,也是一世的噩梦。

1942年穆旦入伍之后在远征军第一路司令杜聿明麾下做军部少校翻译官,后来又到第五军给207师参谋长罗又伦做翻译。虽然在军中的时间并不算很长,但是穆旦和长官兵士都结下了深厚的情谊。入伍仅仅三个月,他就和远征军一起经历了最可怖的“野人山”。

对于中国而言,滇缅公路无异于抗战的生命线,这场战争的胜负关乎着国运。可这又是一场从开始就注定了悲剧命运的战争。首先是盟军内部的合作问题,没有明确的部署,缺乏统一的指挥,彼此之间的配合与默契都不足。这甚至是一场没有空军支援,也没有当地向导指引的战争。名义上的总指挥史迪威将军其实谁也指挥不了,大家各自为战。在缅甸的对日作战中,中国军队不可谓不勇敢,也不可谓不坚强,但是面对着复杂的丛林环境,不告而退的盟军,不恰当的远程指挥,巨大的伤亡还是到来了。或许谁也不曾想到,中国部队最大的伤亡是在撤退的途中。一个从野人山撤退的错误决策就葬送了数万英灵。

野人山位于缅甸胡康河谷,在缅语中的意思是魔鬼居住的地方。那里丛林密布,瘴疠肆虐,蚊虫横行,方圆百里都是无人区。洪水、疟疾、蚂蟥夹击下的部队一路上留下的都是累累白骨。超过1.5万人从野人山撤离,最终走出来的生还者仅有三四千。部队中随军的女性中仅有4人生还。杜聿明是这次大撤退的亲历者,也是这幕人间惨剧的见证者。他回忆道:“一个发高烧的人一经昏迷不醒,加上蚂蟥吸血,蚂蚁啃噬,大雨侵蚀冲刷,数小时内即变为白骨。”当时尸横遍野的惨烈景象让铁血军人都不忍目睹,何况是一个整日里舞文弄墨的诗人?

穆旦经历了什么我们已经无从知晓,那些野人山的日日夜夜他是怎样度过的也难以想象,但是从他日后三缄其口的沉默,从他夜夜惊醒的噩梦,从他诗句中一再的祛魅或许可以窥见一点当年的惨象。

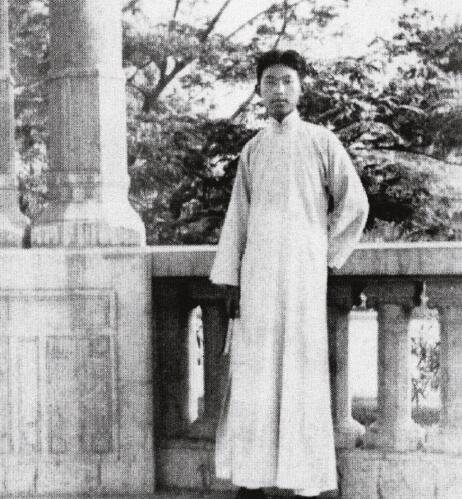

1950 年3 月,穆旦夫妇(右)与来芝加哥访问的原抗日远征军将领罗又伦夫妇(左)

据说穆旦生还之后曾经在吴宓的询问下讲过一些战争的事情,但是我们不知道他们师生都谈了什么。关于远征军,关于缅甸,穆旦几乎没有留下任何回忆性的文字。仅有的一点片段是朋友王佐良的记录,以及多年之后穆旦之女的回忆。

1946年6月刊的英国杂志《life and letters》上面发表了王佐良记录的穆旦在野人山撤退中的经历,这是他在朋友们的逼迫下讲的其中一点点。在缅甸野人山的日子,他第一次对大地和自然产生了惧怕,那种原始的丛林,原始的雨,和丛林中无处不在的蚂蟥蚊虫一点点地吞噬了他的战友。在繁盛的枝叶之下,是战友的腐烂的湿身,是沿途的累累白骨。穆旦的马死了,然后传令兵也死了。在胡康河边时间似乎停滞了,空间似乎也凝滞了,那种阴暗和死寂一天天地加重,仿佛是一个永不能醒来的噩梦。在热带的毒雨里穆旦疲倦地不知所以,“而在这一切之上,是叫人发疯的饥饿。他曾经一次断粮到八日之久”。

我们不能够想象8天的断粮加上不间断地行军对人的身心会产生怎样的影响,何况脚边是白骨,身边是不断倒下的战友。他曾在途中看见一具穿着靴子的白骨,那靴子是他朋友的。最终抵达印度之后,穆旦整整休养了3个月,差点又死于饥饿之后的暴食。

穆旦的女儿查瑗讲述过一个父亲和杜聿明的故事。在野人山行军中患上疟疾的穆旦奄奄一息,他的长官拿出了一粒救命的药。这药只有两粒,杜聿明告诉穆旦,如果他足够幸运就能活,实在活不了自己也尽了力了。好在诗人最终还是熬了过来。

一直到了1945年抗战胜利,穆旦才写下了著名的诗篇《森林之魅——祭野人山死难的兵士/祭胡康河上的白骨》缅怀那些死难的战友。他说:“你们的身体还挣扎着想要回返,而无名的野花已在头上开满。”