书语人间:每天10分钟,读懂1本好书,点击文章右边的「关注」,一起成长

大家好呀,我是武灵遥。

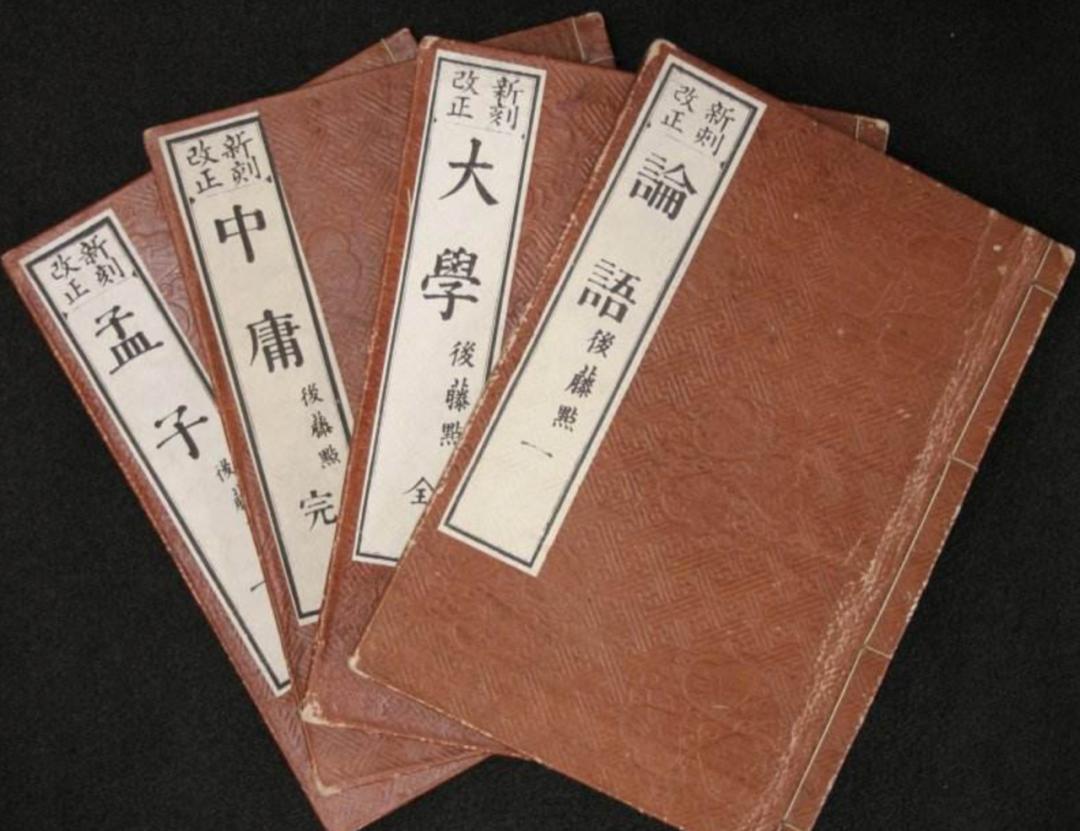

今天,我们继续来读「儒家经典」,四书里的《论语》。

子曰:不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。 《论语·述而第七》

后人都说孔子是「万世师表」「一代圣贤」,那么,孔子究竟都是如何教导弟子的呢?他方法又与一般人都有哪些不同呢?

这里,一共有5个关键词。

第一个是「愤」,是「心求通而未得」的意思。

一个人的学习欲望很强,反复思考,但就差那么一点没搞懂,都有些愤怒了。这时候,就是「可通之机」,老师一启发(启)他,他马上就豁然开朗了。

不愤不启,就是说不到这个「可通」的时候,你不要去和他说。因为,他还没有意识到问题所在,也就没有改正的动力,你和他说得越多,他越会嫌你烦。

第三个是「悱」,是「想说,但不能准确地说出来」的意思。

也就是说,他经过自己的理解,已经有了一些的想法,只可惜还是差些火候,还不能够清晰地用语言将这些想法表达出来。

这个时候,老师就要去「发」,去帮助他「达」其词,帮助他把问题给说出来,然后他一下子就能够明白该怎么做了。

不悱不发,则是说他功夫如果还没到,没有走过那个过程,你就别说。因为你和他说了,他不仅没什么体会,轻飘飘地就过去了不说,还不会觉得老师厉害。

经历了「愤、启、悱、发」后,这个人或多或少就会对这个问题有些自己的理解,然后再看他是否能够举一反三(举)。

若是可以,那么就证明他思维灵活,还可以给他讲些别的(复);反之,就先少说点,确保他能掌握了再说。

孔子在教导其弟子,正是采用的这套教学方法,对不同水平的弟子,施以不同的教学方法,真正做到了因材施教。

子曰:甚矣吾衰也!久矣吾不复梦见周公。

这是后世熟知的「梦见周公」典故的出处。

周公是周文王的儿子,周武王的兄弟。

武王去世后,周公摄政,管叔、蔡叔、霍叔等不服,联合殷贵族武庚和东夷反叛。

周公率师东征,平定叛乱,灭奄(yan,1声)后大举分封诸侯,营建成周洛邑(今洛阳),后又制礼作乐,为西周典章制度的主要创造者,主张以「礼」治国,奠定了「成康之治」的基础。

鲁国是周公的封国,周礼在鲁;孔子一生的梦想,就是恢复周公之道,日思夜想,梦寐以求,所以才会经常梦见周公。

现在有句「日有所思,夜有所梦」的俗语,说的是同一个道理;你若是对一件事足够地上心,鬼神都会来你梦里帮忙,还何愁事情成不了呢?

孔子做学问这件事虽然是成了,但平天下的事业还是差了些火候,于是才会感慨,我是真的老了!所以才好久都没梦见周公了!

以上,便是今天的内容。

下一篇里,我们继续来《论语》里「述而·第七」的共读。

敬请期待吧~

注:图片来自网络

如有侵权,请联系作者删除

文 | 武灵遥,一位践行着「日读书一本,日更文一篇」的职业读书人,更多好书拆解详见个人公众号:书语人间(syrjjy)