作者 | 青山书院1963(孔网店铺:青山书院)

来源 | 孔夫子旧书网App动态

多年前,读余秋雨作品,除了觉得过于煽情之外,还感觉有些不对劲,但作为普通读者,能力有限,又说不明白什么地方不对劲,直到有一天读了朱大可文章,才如雪水浇头,猛然醒悟。

朱大可犀利地指出:余秋雨是一个“抹着文化口红游荡文坛“的所谓学者作家。“后文化时代”的特徵是:精英不再引领大众,而是大众支配“精英”。这种结构倒置的后果就是精英的全面湮灭,……只有少数人继续浮在水面。他们是市场的先锋,犀利地洞悉大众趣味的转移和文化的市场走向,并且利用这点对大众进行“反操纵”。总之,“文化白领”取代了“知识分子”。在“取媚”大众和营造“票房纪录”方面,后者才是真正的主宰。

历史散文正是余秋雨最为脆弱的部份,作者的才识和言说技巧难以支撑这一宏大的话语框架, ……余秋雨进入历史和政治话语领域是一个错误。他旅行于一个他完全不能驾驭的领域。并陷入了阔大的迷津。”——《甜蜜的行旅》

八十年代,谢晋电影非常热门,我也看了很多,往往当时令我热泪盈眶,沉浸于电影营造的氛围中不能自拔。但过后仔细思索,又觉得与同期的一些深刻反思文革的文学作品比较,明显也存在很多不足。但究竟问题在那,我还是说不清楚。

对此朱大可在1986年指出:“谢晋的“政治电影”的本质,就是过度迎合当时的政治强权的美学机会主义。他的电影,不是讴歌女英雄春苗,就是讴歌忍辱负重的传统女性美德(《天云山传奇》和《高山下的花环》),这种随着政治时局变化而剧烈摆动的策略,就是谢晋成功的最高秘密。谢晋的墙头草电影系列,正是当时工具型知识分子的精神写照。

自然,假如仅仅以电影本体的眼光去审视谢晋模式,那么它将完全符合所谓“常规电影”的下列指标:既可赚钱,又能满足观众的各种道德匮缺和生命欲望,“雅俗共赏”、皆大快活。但当我们突破电影的视界、以文化的观点在更大空间里对其加以考察时,便发现它现在是中国文化变革进程中的一个严重的不谐和音、一次从“五四”精神的轰轰烈烈的大步后撤,于是,对谢晋模式进行密码破译、重新估价和扬弃性超越,就成为某种紧迫的历史要求。”——《论谢晋电影模式的缺陷》

批评的同时,朱大可认为谢晋在电影方面具有出众才华。

朱大可写作此文时,尚不满30岁,一个年轻学者,就有如此深刻锐利之见解,实在是令人叹服。

九十年代,二月河的清朝帝王小说一度热销,并被拍成电视连续剧热播,对此我也是一团迷雾,完全不明白为什么封建帝王题材的作品为何如此热门。难道“只为苍生说人话,不为君王唱赞歌”,不是作家的标准吗?当时,二月河的作品,大有“有井水处,必有柳词”之景象。

对此现象,朱大可给予严厉批评:“从余秋雨开始,“帝国话语”开始在中国大面积流行。这是一种经过所谓“文化”包装的虚构性文本,远离历史真相,却完全符合民族主义的道德想象图式。此后,居住在中原河南的作家二月河推出了他的系列长篇小说《康熙大帝》、《雍正皇帝》和《乾隆皇帝》三部曲,把九十年代的这场帝国喜剧推向了激动人心的高潮。比起结结巴巴的余秋雨,二月河更加熟练地利用历史叙事营造大清幻象。在那些冗长的小说里,小说家把三朝皇帝塑造成了拯救和繁荣民族的最高英雄,也就是说,专制国家主义造就了“康熙盛世”,而北方蛮族居然成为汉民族的罕世救星。在这种对历史的改写中,民族主义和专制国家主义展开了互抹口红的劳动竞赛。”——《帝国话语的复兴与泛滥》(原小标题为“二月河的帝国小说”)

张艺谋的电影作品水准,从千囍年开始严重下滑,然而又不是真正的商业片,而是企图艺术,商业两头都吃,结果令人大失所望。看过《英雄》之后,我就没有再看张艺谋电影。

对此朱大可评论:“张艺谋的沦落,终究是电影制度的问题。一个问题成堆的电影体制,把好端端的张艺谋变成了一个文化怪物。这个富于才华的导演,最终辜负了我们25年前对他的热烈期待。” 文艺批评家朱大可告诉南方周末记者。——《为什么要骂张艺谋?——张艺谋批评史》(《南方周末》2010-01-13)

同时,对于张艺谋的早期出色作品《红高梁》,《活着》等,朱大可始终不吝赞美。

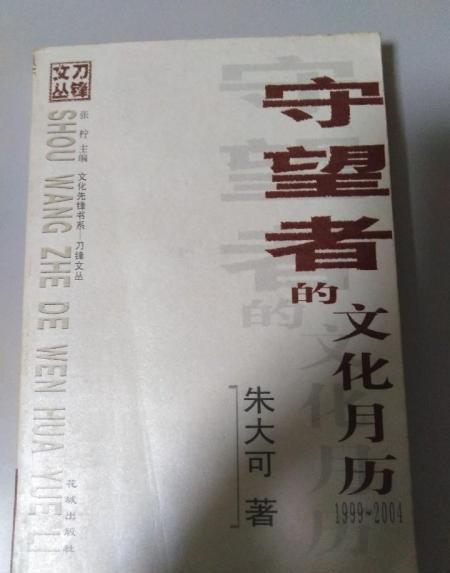

众多如此精彩文章,振聋发聩。2000年之后,在网上,我开始发现和阅读朱大可先生的系列文章,如饮甘泉,一发不可收拾。

朱先生给我们的影响是不仅在思想的深刻方面,还有非常重要的一点是他的文体,他特有的言说方式,也称之为“朱语”。如:二十世纪的精神动乱,使我们处于丧失自己的预言精神的危难之中。中国游戏精神和后现代主义,从拒绝关怀未来的角度,深化了这一事端的后果。先知早已化为尘埃,只有他们的姓氏,滞留在历史的遥远景象里,仿佛是一些与我们完全无关的事物。这正是世界之夜本性的尖锐呈示:未来沉浸于巨大的黑暗,它已丧失了预言光辉的照看和眷注。而更令人惊异的是,几乎没有什么人对此发出不安的询问。——《先知之门》