1961年凛冬,北京政府门口来了一位衣衫破旧,风尘仆仆的农民。被警卫员拦下后,他直接掏出了毛主席的亲笔信件,大声喊着:“我要见毛主席,我要提意见!”警卫员拿着信一看,果然是主席的亲笔信,可令他好奇的是,这位农民究竟是谁?他和主席又有着怎么的关系呢?

网路配图 非贺凤生

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="35">看病被医生刁难,一气之下上北京</h1>

这名普通的农民名叫贺凤生,1932年,出生于湖南。他的父亲名叫贺晓秋,是毛泽东的表弟,所以贺凤生是毛泽东的侄子。贺凤生在湖南老家一直以劳作为生的,是村里的生产队长,这些年一直在负责村子里的生产工作。但他的家中有不少来往北京的信件,那是父亲贺晓秋在世时,向毛主席反映农村基层情况的信件。

父亲离世时,曾经嘱托贺凤生,以后有机会要去一趟北京,接替自己的任务。贺凤生谨记父亲的教诲,但一直忙于生产,没有找到合适的时间上京。真正让贺晓秋下定决心上京一趟的,是一次让他十分头疼的看病经历。

网络图片

当时贺凤生前往县医院看病,令他没想到的是,原本该以救死扶伤为天职的医生,见到他的第一面,竟然问他是不是干部。贺凤生如实回答,他不是什么干部,就是村里的生产队长。更让他震惊的是,医生在听到这些话后,竟然直接拒绝给他看病。这名医生表现得十分不耐烦,声称只有干部,或者有干部的介绍信,他才能给他看病。

这一下子惹怒了贺凤生,在他看来,治病求医跟是不是干部根本没有半毛钱的关系。这天底下,更是没有只能给干部看病的道理。贺凤生一气之下,将毛主席的信件拿了出来,高声质问他。而医生在看到有着毛主席亲笔签名的信件之后,当即转变态度。这让贺凤生更加气愤,他自幼跟在父亲身边,承袭了父亲的刚正心肠。如今,连原本最该有仁爱之心的医生,都如此势利,这让他忍无可忍,出了医院,就决定一定要亲自去一趟北京,向毛主席反映问题。

毛主席

基层问题,是社会主义的重中之重。毛主席一直以来,与基层都有着十分密切的联系。在新中国成立之后,贺凤生的父亲贺晓秋的来信,是他了解农村基础情况的重要渠道。贺晓秋在新中国成立之后,回到家乡成为一名普通的农民,对农村基层的情况甚是了解,而他之所以能直接通过信件向毛主席提出许多农村存在的问题,就要从二人之间密切的关系讲起。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="34">兄弟之情浓厚,多次化险为夷</h1>

贺晓秋与毛泽东是表兄弟,虽说二人之间相差五岁,但他们在家乡的私塾一起念过书,又一同在村中玩耍。后来,毛泽东考上了长沙湘乡驻省中学,那个年代,读书的机会少之又少,大多上过几年私塾之后,便下地干活了。但毛泽东自幼就展现出了伟大的志向,去长沙读书,对他而言,是宏图伟志开启的第一步。

青年毛泽东(右一)与家人合影

尽管贺晓秋十分不舍,但他也清楚读书能够改变人的命运,送别毛泽东时,毛泽东告诉他,他们一定会再见的。那之后,一个求学,一个务农,看上去未来的命运似乎有着天壤之别,但对于时局的不满,二人的想法可以说是不谋而合。毛泽东见到了世间疮痍,怀有救世之心,而贺晓秋虽然没有那么大的志向,但却也看透了农民们一直被压迫的苦难。

二人再见面时,已经过了多年,当时的毛泽东拜在杨昌济先生的门下,在湖南第一师范读书。适逢毛泽东的母亲50岁寿宴,兄弟二人这才有了机会相见。见面之后,二人没有丝毫的疏离,毛泽东与其讲述他的求学经历,推荐他看《新青年》。贺晓秋也对毛泽东讲述的事情十分感兴趣,二人秉烛夜谈,更加投机。

此次分别之后,毛泽东继续学习,随后前往北京,在杨昌济先生的帮助下,进入了北京大学。在最高学府,毛泽东的思想又一次得到启发。他开始以最饱满的热情,投身到革命事业之中。回到长沙,他创立了新民学会,加入了共产主义组织,立志以革命推翻军阀的统治。只是一直以来的宵衣旰食,让毛泽东的身体开始出现问题。1925年,他回到老家韶山养病,兄弟二人这才又一次相见。

在韶山养病期间,毛泽东看见了地主阶级的恶贯满盈,清晰地认识到了农民阶级所受的苦难。而后意识到,农民阶级将会是革命的中坚力量。推翻地主恶霸,是革命事业不可缺少的重要一环。他更有激情,办起了农民夜校,以启发农民民智,宣传革命事业,鼓励农民站起来,群起反抗地主恶霸。而贺晓秋,也就是在这个时候,受到了毛泽东的启发,加入了革命队伍,承担了一些后勤保障工作。

农民反抗

农民运动越来越壮大,也意味着越来越多的危险降临。那些地主恶霸们自然是不愿意看到农民的反抗,只有不断压迫,他们才能得到更多的利益。在知晓前因后果之后,他们向当时的湖南军阀赵恒惕上书,声称毛泽东带头闹事,鼓动农民起义,试图反抗军阀的统治。而知晓农民的反抗运动之后,赵恒惕也是十分恼怒,他将所有的过错都推到了毛泽东身上,给湘潭县长发了电报,命令他们抓捕毛泽东。

消息在传到县长那里之前,先被贺晓秋的好友知晓了,他更是毫无保留地支持革命事业。当时军阀压迫,农民们苦不堪言,而毛泽东所提出的农民革命运动,让这些一直受压迫的农民们看到了未来光明的希望。

毛泽东

他抓紧时间将情况通知了贺晓秋,让他们赶紧想办法掩护毛泽东离开。贺晓秋伪装成轿夫,将人藏在轿子里,把毛泽东顺利送出了韶山。而贺晓秋,因为一直从事革命事业,又是毛泽东的亲戚,自然也受到了军阀的抓捕。无奈之下,他也只好拖家带口,离开了自己的家乡外出避难。

秋收起义时,国民党反动派也曾下令抓捕毛泽东,当时贺晓秋已经对毛泽东所从事的事业有了清晰的认知,相信他将来一定能够成就一番大事业,帮助农民改头换面,真正成为当家做主的主人。在国民党追捕期间,贺晓秋,用同样的方法,扮成轿夫,帮助毛泽东躲避了国民党的追捕,再次掩护他逃脱。

那个年代,那些反动统治者们,没有办法浇灭人民革命的愿景,就只能对这些领导革命的人下手。无数的革命先烈惨遭他们迫害,颠沛流离几乎成了所有革命者的常态。而贺晓秋的帮助,让毛泽东平安逃离,躲过了反动派的追杀。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="22">接替父亲衣钵,如实反映情况</h1>

新中国成立之后,贺晓秋没有借着自己是毛主席的亲戚,在当地享受特权,反而过上了最朴素的农村生活。每日日出而作,日落而息。他不像毛主席那么有文化,只是想一辈子都想扎根在土地上。没有了地主恶霸,他也相信未来农民的日子也会越过越好。但当时百废待兴的新中国,仍然存在诸多的问题,贺晓秋将这一切都看在眼里。

他是土生土长的农民,对农村阶层最了解不过。有心改变这一切的贺晓秋,将所有自己看在眼里的问题都记录了下来,将信件一封封地寄往北京,他相信这些信件的收件人,一定能够解决农村问题。

农村的真实生活情况,就这样一字不差地进入了毛主席的视野之中,很长一段时间里,贺晓秋的信件,都是毛主席与农村基层连接的桥梁。在毛主席的回信之中,也向贺晓秋多次表示,他记录下的这些内容十分珍贵,通过这些反映的问题,制定相应的政策,一定会切实地改变农村的情况,帮助农民的生活水平进一步提高。

毛主席与群众在一起

这样的通信往来一直持续,在贺晓秋62岁那年,弥留之际,他依然拉着儿子的手,希望他能去北京一趟,将村里的情况向毛主席汇报,以保证农村政策能够切实地帮助农民改善生活。父亲的嘱托,贺凤生一直不曾忘记,而那次在医院看病的经历,让贺凤生意识到,这趟北京之旅,迫在眉睫。

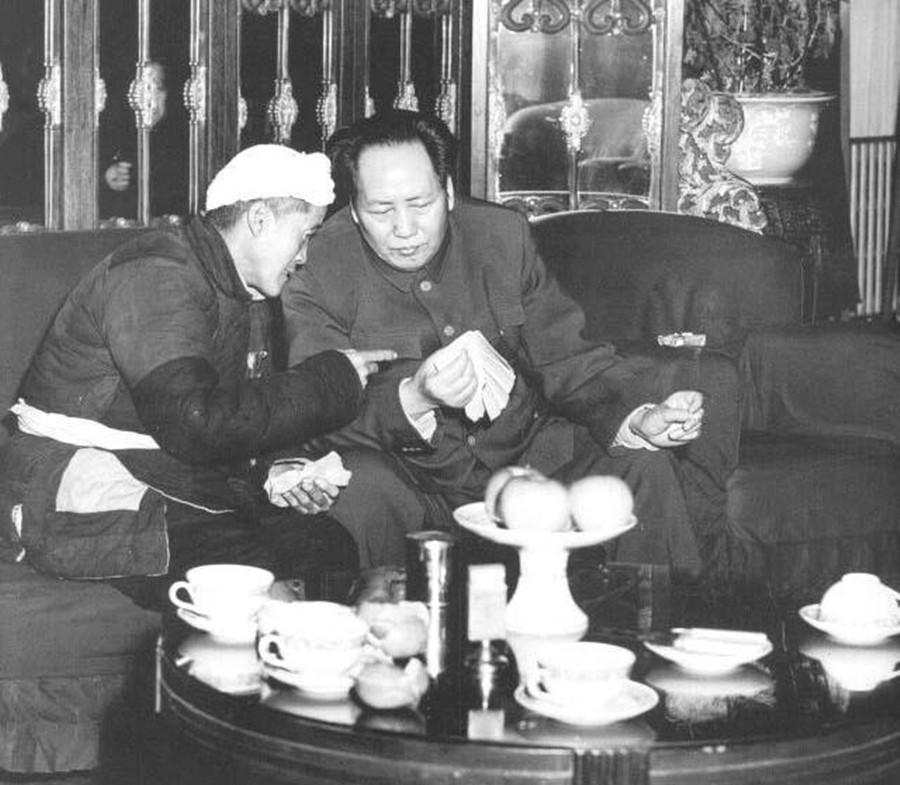

毛主席的工作十分繁忙,被安排在中央办公厅的招待所中的贺凤生等了几天,终于等来了主席的亲自接见。他对毛主席充满了崇高的敬意,见到毛主席之后,十分紧张。但主席主动与他攀谈,说起来他们二人之间的叔侄关系,这也让贺凤生放下心来。

毛主席在开会

吃不饱,看病难,一系列的农村真实情况,都被主席记在了心里。听闻贺凤生的讲述之后,毛主席向贺凤生表示了感谢,正是由于他的如实反映,才能让毛主席切实地体会到基层的问题。在了解完情况过后,主席对贺凤生坦言,以后有什么困难尽管来找他,农村基层有了什么问题,也来找他。并且主席向他保证,他所反映的这些问题一定会得到整改。

在这一年进行的八届九中全会上,对于基层问题,会议号召全党一切从实际出发。这一年,实事求是才是发展的主题,以此为基准落实。而贺凤生回到农村之后,继承了父亲的衣钵,继续将基层问题如实地向中央反映。正是有贺凤生这样的群众,中央与基层之间的联系才不会断。

伟人之所以伟大,是因为他心怀天下。国家是人民的国家,而国家领导人时时刻刻装着人民群众,才保证了人民群众的权益不受到侵害。毛主席从未与农村基层脱离,而今,基层建设仍然是经济发展的重要一环。而人民群众与中央之间的联系,亦是不能断。只有这样,才能真正地保证人民群众的切实利益。