日本电影《只在那里发光》讲述的是这样一个故事:

达夫原本是一个石场的爆破员工头,因为一次事故目睹了工友被炸死,出于自责,他逃离石场,来到一个偏远的小镇。

在这里,他每天酗酒度日,无时无刻不活在愧疚之中,一次在游戏厅,他认识了一个单纯的小混混,聊了一会后,混混便邀请他回家吃饭。

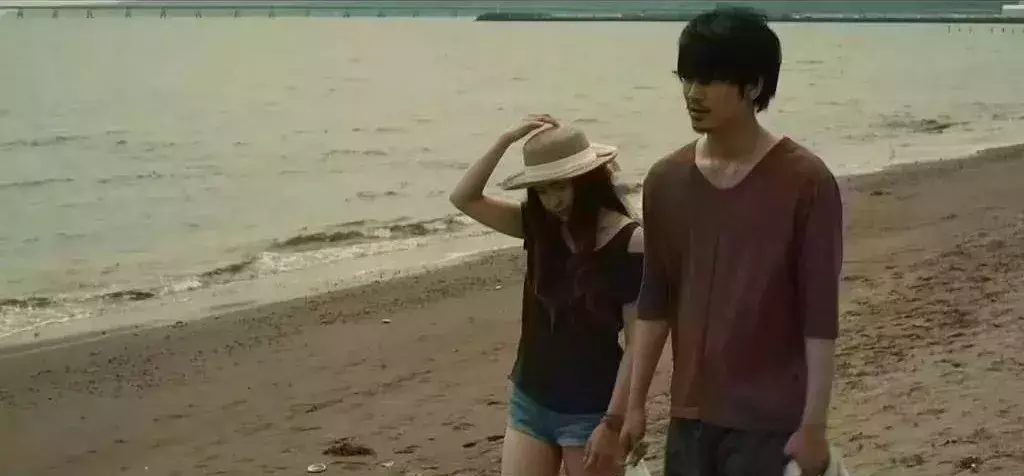

也就是在这里,他认识了夜店女孩千夏...

千夏是混混的姐姐,温柔善良。

由于相同的心境,达夫与千夏互生好感,然而相处一段时间后,达夫在某晚醉酒误入一爿夜店后,发现了在那里卖身的千夏...

不仅如此,达夫后来还发现,千夏与混混弟弟的老板,关系也很暧昧不清。

达夫很受伤,也很鄙夷千夏,俩人在夜店的谈话,更是不欢而散。

消沉的达夫,原本打算就这样孤独一生,石场老板屡次来邀请他回去工作,都被他厉声辞退。

只是,多少个孤独的晚上,他总能在房间里捕捉到千夏留下的气息,他不相信,千夏是那种自甘堕落的女孩...

隔天,忍不住的达夫,再一次来到千夏家里,敲开门的瞬间,也发现了千夏的苦涩秘密!

这部日本电影很虐,但却又很厚重温暖,我觉得它适合每个男人来看,尤其是还处在成长中的男人,因为它会交给我们“责任”与“胸怀”这两个人生概念。

故事的主题围绕着两个受伤的孤独心灵展开,达夫因为工友惨死,逃避到陌生的小镇,无父无母的他,虽然有一个关心自己的妹妹,但那一纸空飘飘的书信显然填补不了他内心孤独凄凉的大窟窿。

抑或是天意,就在这个时候,他遇到了同样孤独的千夏。

千夏看似有一个完整的家庭,有父,有母,有弟弟,然而正是这些家人的“累赘”,才造就了千夏的苦楚。

父亲患有难以启齿的病情,母亲软弱不负责任,弟弟流里流气,没有丝毫的担当,在外面闯了祸,还要她用自己的身体做交换来保护。

为了维持这个风雨飘摇的家,她白天去工厂杀墨鱼(临时工只给做三天),晚上只能去夜店卖身。

她内心的这份孤苦,与家人根本无法交流,直到达夫的出现,她才得到慰藉,两人开始互相疗伤、治愈。

这部电影其实更适合女性朋友来看,因为它会让很多女孩更好的认识男人,在择偶上分清“爱与不爱”这个概念。

达夫在得知千夏夜店女的身份后,出于本能,也嘲讽了一番,但后续的发展,让他无法忘记这个女孩。

千夏的悲苦,千夏的温柔,千夏的担当...千夏身上的优点,在达夫这里,弥补了她所有的“堕落”。

通过混混弟弟,他知道了千夏委身于那个老板的理由,出于爱的担当,他找到那个老板,即使挨了一顿揍,也让他不要再去纠缠千夏,因为他给不了千夏那份“责任”。

老板对千夏的迷恋,只是肉体上的发泄。

为了让千夏不去夜店工作,达夫更是走出内心的羁绊,答应了石场老板的邀请,甘心情愿再次走进大山,去工作,去担当。

换句话说,是责任让他选择了走出这段伤痛,同时,也是对千夏的爱,治愈了自己。

这部电影的另一个名字我比较喜欢:《刚哥只在那里帅的发光》

讲到这里,说一说什么样的男人值得托付?我觉得,不是向有钱老板那样的,给予你家人保护的目的,来换取肉体的欢愉。

这种男欢女爱不是对等的,一方是发泄,对一方是屈辱,等到青春消散的那天,女孩便没有了交换的筹码。

达夫那样的爱,才是厚重的,他爱的是千夏的心灵,这种爱,是出于男性对女性之爱的保护本能。哪怕他看到了千夏无数个千疮百孔的一面,结果也只是对这份爱的加深。

虽然他不能像老板那样,给予千夏家人的“保护”,给予更多的金钱,但他愿意为了千夏去重返大山,捡起这份责任,不就够了吗?

而这份责任,正是千夏需要的,也是每个女孩需要的...

当然,现实社会,每个人的需求不同。讲完责任与爱,我这篇文章,其实最想说的只有一句话:在这个世界上,大多数人活着就很不容易,就不要再彼此伤害了。

托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》中有一段话——幸福的人都是相似的,不幸的人各有各的不幸。