自从好多年前看过电影《遗愿清单》,我就思考自己的遗愿清单是什么,思考了一段时间,我就列出了这个单子:一,出一本书;二,写一个剧本;三,拍一部电影;四,做一个深度访谈节目。

今年年初,一个非常偶然的机会,未铭图书的黄磊老师从某网络平台找到我,问我愿不愿意写一本书,恰好那段时间我在想着将六年以来的个人成长和咨询经验做一个回顾和总结,而写书,就是一个很好的回顾和总结机会,于是就答应了。

书其实写得很快,因为那段时间刚好春节假期,我哪里也没去,就宅在家里码字,同时也将以前写的一些文章整理了一下,一起放进了书里。

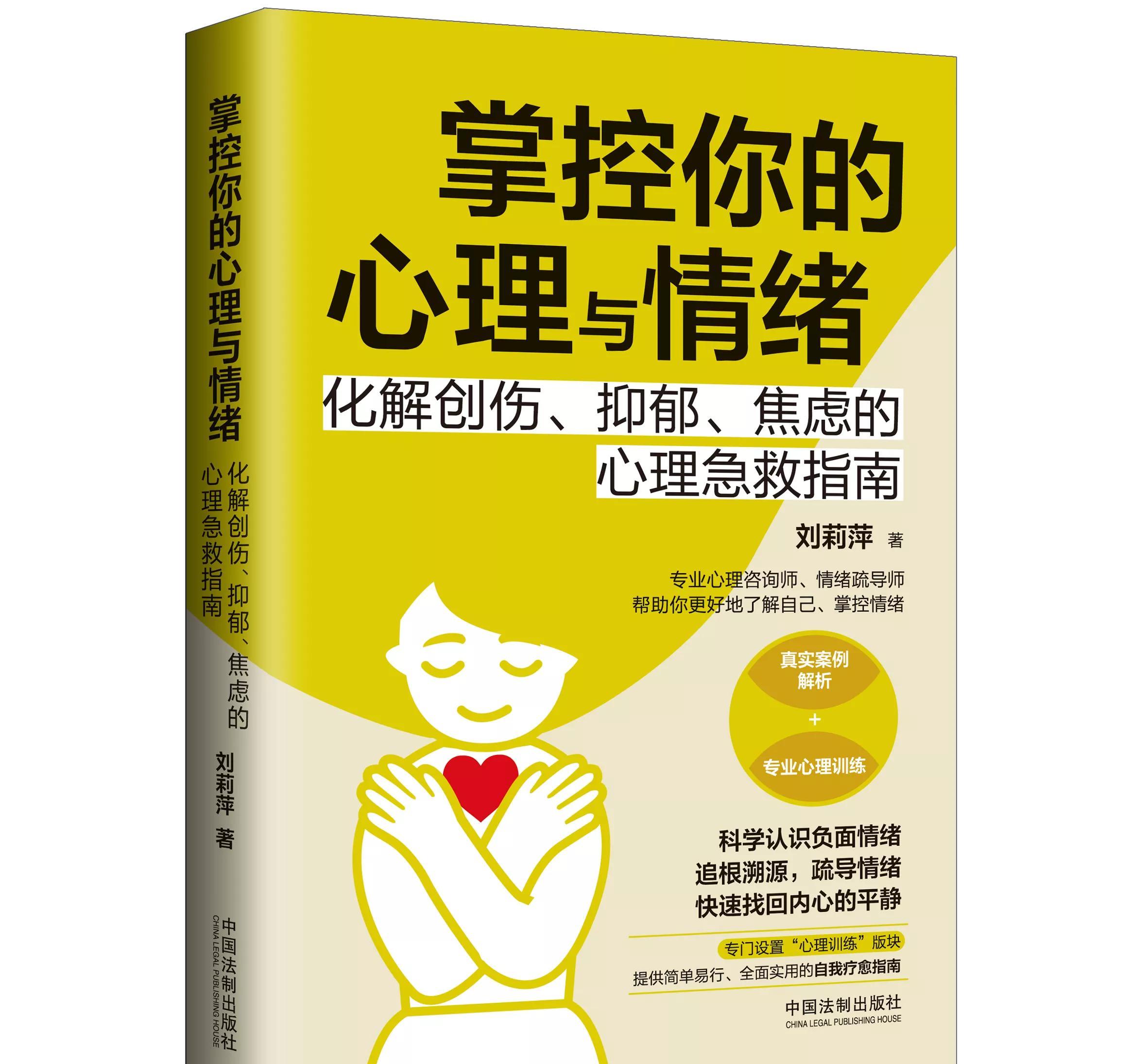

春节假期结束的时候,已经完成了差不多一半。后来上班之后也基本每个星期可以完成一章的内容,再加上黄磊老师帮我补充案例和图表,进展还比较快速也比较顺利,大概六月份的时候,书就已经写完了,就等着出版社的审核。大概八九月的时候,审核通过,这个月中旬,书定稿,下旬就出版,昨天我就收到了样书。

回顾从写书到拿到样书的过程,心情很平静,似乎一切都是自然而然,水到渠成的事情。写书的过程我并没有太痛苦,反而有一种情感的流动感和精神的快感,写完之后感觉到一种释放和轻松,似乎可以将过去的六年置之身后,轻装上阵,重新开启一段新的旅程。在等待审核和样书的那段时间,心情有些忐忑又有些激动,可当收到样书那一天,反而没了感觉,跟收其他快递一样普通,很多情感的波动和丰富,似乎都在过程,不在结果。

这本书出版社定位为实用的心理自救类型,本来我很反感太过急功近利的实用主义,但在写书的过程中,我发现,实用并不等于急功近利,很多时候,人们需要一些方法和步骤去认识自己,帮助自己,这个也是逐步建立秩序感和掌握规律性的过程,所以说是指南,也算还比较贴近。但希望读者们阅读的时候,可以静下心来仔细体会很多步骤和方法背后的深层次的内涵和本质,灵活运用,而不是被局限于这些步骤和方法当中,否则就违背了我的初衷和本意。

在生活中,我发现很多人阅读了很多心理学的文章和书籍,但却依旧无法解决自己的心理问题。这个现象背后的原因有很多,总结起来可能主要有几点:一,对心理学的某些概念存在错误的理解,这种错误的理解导致很多人被他人或者自己绑架,导致压抑越来越严重,自然就无法解决问题。比如,对于接纳这个概念,很多人其实做不到真正的接纳,但又要强迫自己必须接纳,这种接纳就是假装的,背后就是压抑的,他们不懂,接纳自己的不接纳,本身也是一种接纳。二,人们阅读的心理学文章和书籍不够系统和专业,很多人只是碎片化阅读带着强烈个人情绪和特定价值观的所谓的心理学科普文,这些文章读起来很容易也很爽快,但通常只是一种情绪的共鸣,并非一些客观中立的理性分析。三,人们缺乏一些心理自助的方法和步骤,导致出现问题之后束手无策,不知从何入手。这本书针对上述常见的问题,带着质疑和思辨能力对很多心理学概念进行了详细的澄清和解释,并举了很多贴近生活的例子结合理论一起理解,实操的部分,也是接地气的,基本每个人都可以做得到的。如果做不到,那么说明你的问题比较严重,需要找心理咨询和分析一段时间之后才能尝试自救,或者一边接受咨询分析一边尝试自救。

这本书主要运用的是认知行为和精神分析的理论和方法,从意识慢慢深入到潜意识的过程,我希望它不仅仅只是一本实用的指南书,同时还是一本可以引导大家探索内心世界的一本书,如果能让大家摸到心理学的门或者迈进门,那这本书的使命就完成了。

这本书新华书店以及各大网络平台比如京东,当当,淘宝都有销售,目前还未有电子版。

请各位多多支持和指教,小女子就此谢过!