文丨于鹏远

1906年,东京帝国大学教授宇野哲人(1875-1974)来到长沙。晚清的长沙,卧虎藏龙,是手可摘星辰的时期。在本地日本人宫村小华的指引下,宇野拜访了在洪家井存养书屋的叶德辉(1864-1927)。

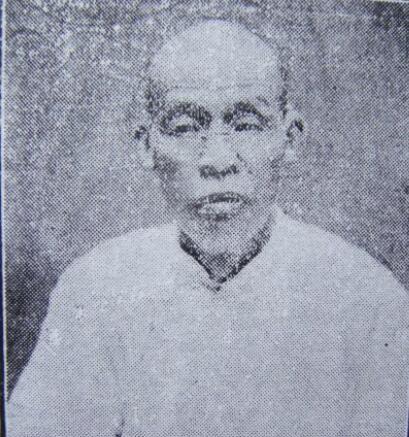

叶德辉,字奂彬,号直山,别号郋园,精版本,工小学,富收藏,其人博学多才。“甄微广述,孤诣致精,撰集穷乎众流,徒人及于域外,未有若先生者也”,近代知名学者李肖聃如是评价叶德辉。

(叶德辉照片)

所谓“徒人及于域外”,洵非虚言。当时叶德辉的弟子,从欧美到东洋皆有,如德国驻长沙领事麦令豪、英国人任修本、英国驻长沙领事翟比南、日本人盐谷温、松崎鹤雄等等,都曾师从郋园。在海外有如此名声,自然吸引来华求学的宇野哲人。

而文化名人亦不让访者失望,宇野哲人在其《中国文明记》中回忆叶德辉:“应予之请,取出所珍藏书册、书画及古钱以示,无一不是天下之珍品。品目之多,予等几无寒暄应酬之暇。”根据《文明记》的记载,叶德辉所出示的物品就包括唐写经《阿毗达摩大毗婆娑论》,南宋道士葛长庚手书的《道德宝章》,宋版《玉台新咏》《韦苏州集》《元朝秘史》六本等等,宝贝之多,可谓琳琅满目。

(宇野哲人《中国文明记》)

在这次展示的善本当中,又以《韦苏州集》特别值得一提。叶德辉告知客人,此书是异常罕见的北宋泥活字刻印。宇野认真观赏后,认为“墨色如漆,可谓天下一品”。叶德辉本人对此收藏亦非常得意,在其著作《郋园读书志》里说,当时海内藏书家,如山东杨氏海源阁、常熟瞿氏铁琴铜剑楼、浙江陆氏皕宋楼、丰顺丁氏持静斋等,均无此种宋本,因此“非止北宋本中第一,亦海内藏书第一也”。得意之色,流荡于字里行间,洋溢在书页之外。在《郋园读书志》里,叶德辉还不忘炫技,言“明时亦有此种活字本,但纸、墨远不相逮,一望而知其非出宋印云”。记得自己以前读到这段文字时,一方面艳羡叶氏精妙绝伦的收藏,另一方面也对其“一望而知其非”的“火眼金睛”崇拜得五体投地。

可惜的是,1927年叶德辉去世后,其多年的收藏亦如星离散(关于叶德辉的死,本土学者谭伯牛有一篇《叶德辉之死》可以参阅),有的藏书到了北平某书肆,后被学人于省吾购得;有的藏书被叶后人卖给日本书商山本;有的则零星到了旧书店;还有的则收归当时的省立中山图书馆(今湖南图书馆)。那么叶氏自负的收藏《韦苏州集》去了哪里?

这书后来被浙江吴兴的藏书家周越然于1916年在上海传薪书店购得。但据周越然仔细审读,认为叶所谓“宋代胶泥刻本”,实是明初活字本。周甚至在《明初三活》一文中写此书“卷首护叶有叶德辉手跋,称此为北宋胶泥活字本,误也”。读到这篇文字,往昔吾人对郋园版本的崇拜又发生动摇,这毕竟是叶德辉“观古堂”最为得意的收藏,竟然会看走眼。当然,此书印制之精良可想,当年杨度的弟弟杨钧就看过这本书,觉得“古拙有趣”。

近人黄裳也曾对周越然断然判定叶德辉错,隐晦地表示过异议,觉得可能是有明人的题跋等错杂其中,不一定就是明代书籍,但因为黄裳没有见过原书,也不好下判断。然而对郋园老人的错判给予相对实证的,是近代学者李庆的研究。像黄裳一样,李庆并未能看到叶德辉的原藏书,但是他却得见易培基根据叶德辉藏书所校对的明人余怀所刻的《韦集》,通过对所谓北宋泥活字本编次、收诗、分卷、刊刻用字、避讳及版式行款等考察标准,仔细比对,李庆发现均与明代铜活字本同,因此判断叶氏所谓的“北宋胶泥活字本”,其实是明铜活字本。李庆对于《韦苏州集》的多种版本有非常精深的研究,有《韦苏州集版本源流考》的专文。

(浙江吴兴的藏书家周越然)

在周越然《言言斋古籍丛谈》中,还有一篇《韦苏州集》的文字,披露了一篇《郋园读书志》未发表的题跋。从这篇题跋可知,叶旧藏这本《韦苏州集》原是湘潭藏书家袁芳瑛卧雪庐之旧藏,封面有卧雪庐主人“韦苏州集五本,北宋胶泥活字本”十三字。原来叶郋园所谓“一望即知”的火眼金睛,也还是有前人在封面题字的基础,而非全靠个人的判断。也难怪他没有将此题跋发表在公开的著作上。

这也让我想起《福尔摩斯探案集》作者柯南道尔一则轶事。一次道尔在巴黎乘坐出租马车,他下了火车,将旅行包往车里一扔,上车。还未开口,赶车人就问:“柯南道尔先生,您去哪里?”柯南道尔诧异道“你认识我?”对方说没有。“那你怎么知道我是柯南道尔呢?”赶车人说:“在报纸得知您在法国南部度假的消息,看您从马赛开来的火车上下来,注意到您皮肤黝黑,应该在阳光充足处来。而您右手手指上有墨水印记,估计是一位作家。另外,您穿着英国式的服饰,且有外科医生那样敏锐的目光。”

道尔听罢大呼佩服,说对方简直是生活中的福尔摩斯。这时赶车人方不紧不慢地说:“还有一个小小的事实,旅行包上写有您的名字。”

(《福尔摩斯探案集》作者柯南·道尔)

[责编:李婷婷]

[来源:湖南日报·新湖南客户端]