清人赵翼说得好:“江山代有才人出,各领风骚数百年。”一个时代,有一个时代之文学。我们通常讲,秦汉是辞赋的黄金时代,唐宋是诗词的豆蔻年华,元代是戏曲的丰收季节,明清便是小说的繁荣岁月。

明清小说的繁荣首先表现在数量上,更表现在质量上,质量集中体现在名著上。我们经常讲四大名著,就是指《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》四大古典小说。而名著之所以是名著,是因为它们都具有非常丰富复杂的文化内涵,经得起人们的再三咀嚼和回味。

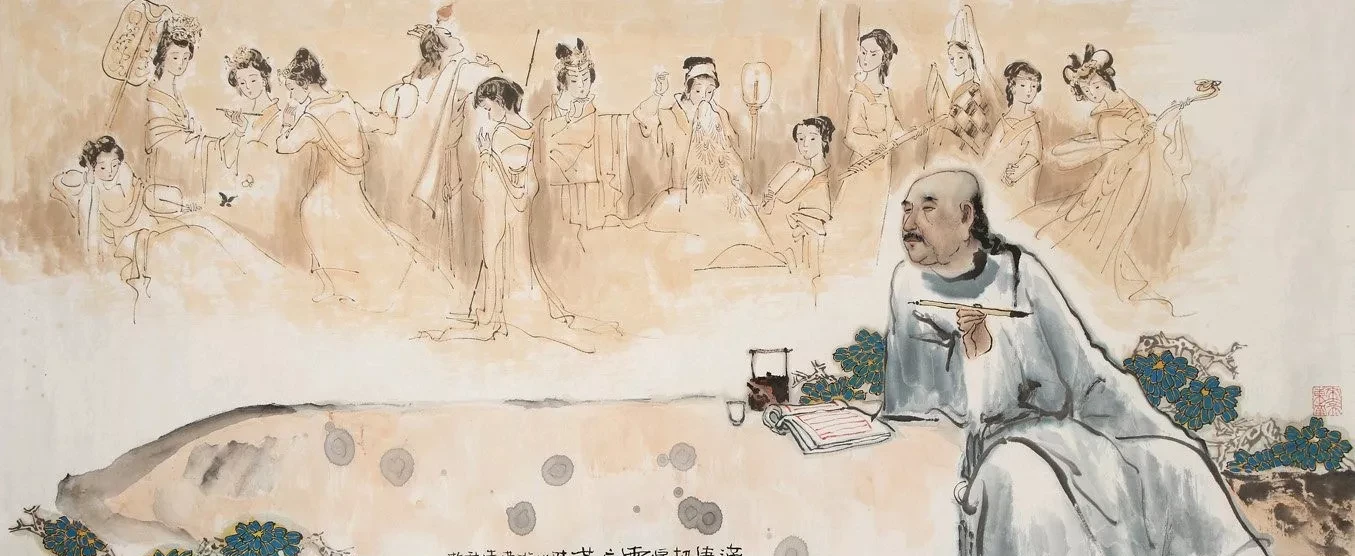

那么,《红楼梦》的文化精神具体指什么呢?小编认为,《红楼梦》主要的文化精神应是“情文化”。在《红楼梦》第一回中,作者曾自曰此书“大旨谈情”,而且空空道人自看此书后,“因空见色,由色生情;传情入色,自色悟空,遂易名为情僧,改石头记为《情僧录》”。在寄寓了作者深意的“太虚幻境”的宫门上,横书的是“孽海情天”,对联是“厚地高天,堪叹古今情不尽;痴男怨女,可怜风月债难偿。”

看过后半部书的脂砚斋在批语中还提到了末回的“情榜”。我们都可以看出作者在创作《红楼梦》中,情占有的重要地位。情,便成了整部《红楼梦》内涵底蕴的中心和灵魂。

这里的“情”,不仅仅是儿女私情,它是包括亲情、友情、爱情在内的宽广得多,博大得多的一种生命本体意义形态的存在,具有了哲学层面的意味。不但对有情之物用情,而且也对无情之物用情,以“情”的眼光看待世界,从“情”的角度体验人生。这种对人生幻灭与对“情”执着的矛盾是长期萦绕着雪芹的一种心理状态,影响到了全书的创作构思。

曹雪芹创作《红楼梦》的核心——情,与他本人的创作心理有什么关系呢?从心理学上说,文学作品是作家审美情感体验的表述。而作家的人生体验就是作家关于人的生命存在意义的审美把握。它作为一种心理活动有三个特性:一是指向人的生命意识:也就是指向生命的意义、目的和价值;二是具有审美的性质:也就是有情感的参与;三是以经验为基础的,也就是对经验过(包括认识过)的事物的追忆和省悟。当一般人经历家庭破落时,他们从中得到的也许只是一种人生经验,而曹雪芹却在对这种人生经验的反复追忆中获得丰富、深刻的人生体验。

♥世态炎凉的深刻体验,人情为主的作品刻画

曹雪芹祖上是皇室家奴,隶属正白旗。曹雪芹的太祖母孙氏曾为清顺治帝三子玄烨的“教引嬷嬷”(保母)。祖父曹寅做过玄烨的伴读与御前侍卫,后来任江宁织造,兼任两淮巡盐监察御使,极受玄烨宠信。玄烨六下江南,其中四次由曹寅负责接驾,并住在曹家。曹家祖孙三代四人担任江宁织造达六十年之久。在这期间,曹家以皇帝亲信的身份成为江南政治、经济、文化的要员。曹雪芹幼时就是在这“烈火烹油,鲜花着锦”的贵族生活中长大的。

雍正登基后,由于最高封建统治阶级内部政治斗争的牵连,这个“钟鸣鼎食”之家遭到了一系列的打击。十三岁的曹雪芹,从此结束了“锦衣纨裤,饫甘餍肥”的生活。全家于雍正六年离开金陵,迁回北京。这给曹雪芹幼小的心灵留下了不可抹灭的记忆。

雍正死后,乾隆皇帝虽然撤销了对曹家当初的指控,却未能将原来的官职和家产发还给曹家。所以,曹雪芹不得不像一般旗人那样去到指定的地方当差服役。他在内务府当了一段时间的差,日子过得也很平庸,后来竟因言行不检而被罢官。其间,曹雪芹先后寄居过自己的姑母家、岳丈家,也曾住过庙院、马棚、“水窝子”等杂地。大约在乾隆十九年,为生活所迫的曹雪芹只得从城内迁居到西郊山村。他在那里有一间“茅椽蓬牖,瓦灶绳床”的小房子,以卖画与当村塾教师为生,过着“日望西山餐暮霞”,“举家食粥酒常赊”的日子。

“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目。”而曹雪芹的家何止是“小康”,自然要比鲁迅对“世人的真面目”看的还要真切,对人情世态的炎凉更是会有着深刻的体会。曹雪芹出身富贵,早年过惯了被人伺候的日子,现在正当壮年,却要过寄人篱下,遭人白眼的日子,其内心之凄凉可想而知。“钟声响,烦恼清,智慧长,菩提生。”蓦然回首,往事成空。今昔对比,感慨颇多。作家的创作总是和作家的人生经历密切的联系在一起,总是不自觉地打上深深的主观情感烙印。

在人生的巨大落差面前,曹雪芹饱尝了酸甜苦辣。这种痛苦的人生经历,必然会对他的创作产生巨大影响,人情世态的描写便自然成为他在创作时所要展示的一个重要内容。心理学认为,当作者在创作时,会指向生命的意义、目的和价值。曹雪芹落魄的一生只能使他把价值取向回归内心,回归人情人性。

曹雪芹通过《红楼梦》写出了人们利益冲突的人情虚伪,世态炎凉。所以,无论是当初甄士隐家破人失之际投奔其岳丈家备受歧视,还是贾雨村后来发现甄士隐失散的女儿,竟是薛蟠的小妾香菱却不相营救,还是荣府三小姐贾探春愧认自己生母的哥哥为舅子,还是贾母、王夫人与熙凤为使宝玉与宝钗成亲而不惜使出“掉包”之毒计而害死黛玉,逼疯宝玉,这全是人性丑恶的大暴露。由此,曹雪芹将人世人情之世态炎凉雕画得入木三分,也真实地反映了曹雪芹本人的许多亲身经历及创作心理。

♥放荡不羁的外在表现,真实重情的内心世界

从现在极少的曹雪芹的资料,我们知道他是一个极富才华的人。曹雪芹是一位诗人。他的诗,立意新奇,风格近于唐代诗人李贺。他的友人敦诚曾称赞说:“爱君诗笔有奇气,直追昌谷破篱樊。”又说:“知君诗胆昔如铁,堪与刀颖交寒光。”曹雪芹又是一位画家,喜绘突兀奇峭的石头。敦敏《题芹圃画石》说:“傲骨如君世已奇,嶙峋更见此支离。醉余奋扫如椽笔,写出胸中块磊时。”可见他画石头时寄托了胸中郁积着的不平之气。

然而,现实的不如意却让这位才华横溢的人“无才补天”,只能“日夜悲号”。 生于优裕,殁于贫困,一生坎坷不平,饱尝世态炎凉的曹雪芹既有满腹的才气,又有一肚子的怨气,所以面对着表面上繁荣的“康乾盛世”,有一种极强的叛逆心理,而这种叛逆心理又形成了他放荡不羁的性格。

在“竹林七贤”里,阮籍的狂傲、放诞的个性是有名的,曹雪芹就有一个别号“梦阮”,表示对阮籍的向往。敦诚赠雪芹诗:“步兵白眼向人斜”;追忆雪芹诗:“狂于阮步兵”,这些都是曹雪芹放荡不羁性格的体现。按照著名红学家周汝昌的观点,曹雪芹的放荡不羁性格主要表现在三方面:一、嬉笑怒骂,意气风声;二、素喜诙谐,滑稽为雄;三、嫉俗愤世,傲骨狂形。

人生的不幸,并没有摧垮曹雪芹。相反,曹雪芹的情感世界是丰富多彩的。他用“嬉笑怒骂”张扬自己的个性,用“诙谐滑稽”展现自己的不羁,用“嫉俗愤世”体现自己的叛逆。让我们看到了曹雪芹孤独的灵魂,知音稀少的无奈。“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。”曹雪芹虽然品尝着人生的苦痛,但还是痴情的思考着现实世界。

从创作心理上看,一个没有激情的人固然谈不上创作,而一个在现实中把激情发挥殆尽,心理充分平衡、充分宁静的人同样不会有创作的冲动。人的需要越是得不到满足,往往变得越加强烈,而从需要中产生的动机也越不可抑止。内心世界的重情、痴情却身处孤独的荒原,渴望理解又无处倾诉的无奈,曹雪芹正是把这一腔幽怨幻化为一个“情”字在《红楼梦》中淋漓尽致的得以展现。

一部《红楼梦》本质上是曹雪芹反叛心理的大宣泄,也是其反叛人格升华。这种反叛心理的宣泄不同于一般的心理宣泄,它不满足于获得一时的心理平衡,而是在追逐一种永恒的真理思考。它向人们展示,面对生活的挫折和失意,人完全可以通过写作而变得坚强和永恒起来,即使在人生最压抑和最丑陋的的时刻,也会有最美丽和最可贵的事物出现,这就是人世间的真情。

♥追忆往昔的感伤情怀,创作心理的重要动因

曹雪芹经历过一段繁华的日子,在幼年时代也有过美好的回忆。

敦敏《赠芹圃》曰:“燕市哭歌悲遇合,秦淮风月忆繁华”。人生落魄的曹雪芹,必然会在心中反复咀嚼那美好的往事,那逝去的岁月在追忆中就越发变得可爱。

正如斯坦尼斯拉夫斯基所说:“时间是一个最好的过滤器,是一个回想和体验过的忆想的最好洗涤器,不仅如此,时间还是最美妙的艺术家。它不仅洗干净,并且还诗化了回忆”。然而,这些诗化了的回忆往往又与眼前的现实形成强烈的对比,于是产生一种回忆幸福、生成痛苦的循环:现实的缺失、痛苦让人回忆往昔的幸福、快乐,而往昔的欢乐、幸福又反衬着眼前的凄凉、痛苦。正如美国杰出的女诗人狄金森所写的诗:“假如我没有见过太阳,我也许会忍受黑暗,可如今,太阳把我的寂寞,照耀得更加荒凉。”

甄士隐对空空道人的“好了歌注”曰:“陋室空堂,当年笏满床;衰草枯肠,曾为歌舞场;蛛丝儿结满雕梁,绿纱今又在蓬窗上。说什么脂正浓,粉正香,如何两鬓又成霜?”

从这里我们可以看出,今夕生活环境的鲜明对比是怎样的撞击着曹雪芹的情怀,追忆的幸福和现实的痛苦是怎样的纠缠于他的灵魂。实际上,最觉痛苦的人并不是那些一直生活在悲惨境况中的人,而是对幸福有过深切感受,并一直期待幸福的人。

正是这种痛苦的心理体验,使曹雪芹的思维和想象格外活跃起来,既想努力去发现遗憾和痛苦的原因,去深入地思考过去,追忆过去,去挽回一个逝去的世界;又想去寻觅希望,去创造一个新的世界,以期恢复心理平衡。而对往日情怀,幸福的追忆成了他重要的创作动机。

《红楼梦》把对女性的尊重和赞美上升到了前所未有的高度,这和他的人生经历有着密切的联系。曹雪芹在《凡例》中自云:“今风尘碌碌,一事无成,忽念及当日所有之女子,一一细推了去,觉其行止见识皆出于我之上,何堂堂之须眉诚不若彼一干裙钗?”又曰:“虽我之罪固不能免,然闺阁中本自历历有人,万不可因我不肖,则一并使其泯灭也。”

曹雪芹十分明确的提出了他的创作动机是为他所认识的一干奇女子作传,记述“当日闺友闺情”。我们都知道作品中的人物是来源于现实而又高于现实的。没有深刻的体验,作者也不可能把书中的每一位女子形象创造的如此动人,印象深刻。

曹雪芹诗曰:“浮生着甚苦奔忙,盛席华筵终散场。悲喜千般同幻渺,古今一梦尽荒唐。谩言红袖啼痕重,更有情痴抱恨长。字字看来皆是血,十年辛苦不寻常。”

这是对往日豪奢引以为荣的点滴描述,是作者在现实生活中受到压抑的情感的宣泄;对大观园姐妹们那无忧无虑、无拘无束的欢宴、诗会的描写,是作者往日情怀“痴情”的追忆。