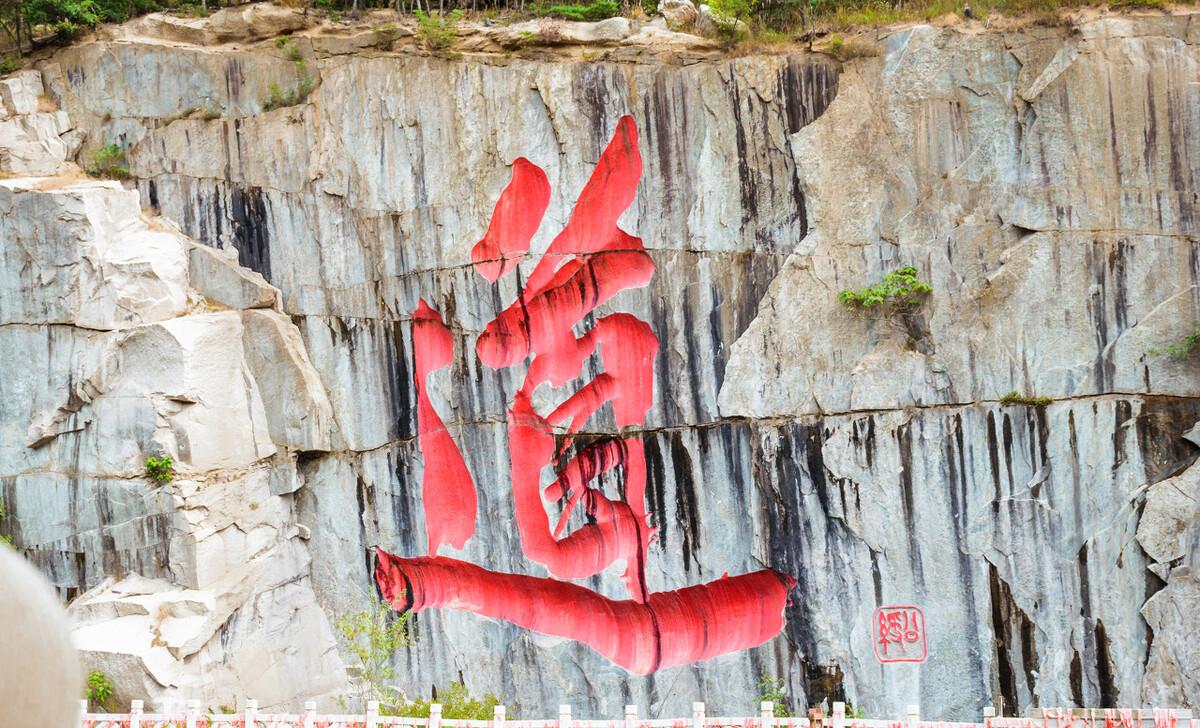

入门《道德经》从老子的“道”开始。老子的“道”在哪儿呢? 老子的“道”,远在天边、近在眼前

自古以来我们中国人,善于借用看的见的现象来比喻那些看不见的道理。

借“谷雨前后、种瓜种豆”来比喻农时总是随着天时进行的。

借“就地取材、因地制宜”来比喻按照地利的特点来发展适合本地的特色产业。

借“种瓜得瓜、种豆得豆”来比喻事物发展的因果关系。

借“峰高谷深、峰谷并存”来比喻一个人的优势和劣势总是相伴而行,优势越突出、劣势越明显。

借“流水不腐、户枢不蠹”来比喻我们的身体要吐故纳新,我们的思想要推陈出新。

借看的见的现象来比喻那些看不见的道理,简称“借物喻理”。

“借物喻理”是做学问的方法。先哲老子是这方面的高手。

老子说:“道,可道。”要了解“道”的本意,就要从源头甲金文说起。在甲金文中“道”这个字的形式就是:路+人,它传递给我们的意思就是:人行走在四通八达的路上。

受生产力的限制,古代的路大都是顺着自然变化的地势修出来的,那么行走在这样路上的人,也就随着路的自然变化起伏转折。

“道,可道”中前面的那个“道”被老子借来表示“看的见的现象”,这个现象就是:走在顺着自然变化的路上,也就随着路的自然变化起伏转折。

“道,可道”中后面的那个“道”被老子用来比喻“看不见的道理”,这个道理就是:就像顺着自然变化的路行走那样,凡事都要顺着自然变化这么个理。老子的“道,可道”,用的就是借物喻理的方法,告诉我们道之理,今称“道理”。

老子的“道”告诉我们,做事就要顺着自然变化这么个“理”,那么:

这个“理”用在书法上,就是书道。

这个“理”用在下棋上,就是棋道。

这个“理”用在品茶上,就是茶道。

这个“理”用在击剑上,就是剑道。

这个“理”用在经商上,就是商道。

这个“理”用在学问上,就是师道。等等。

至此,不难看出:老子的“道”,远在天边、近在眼前。

道理道理就是凡事都要顺着自然变化这么个理,按这个理去做就是:农活的顺应节气。

种植的因地制宜。

瓜果的随行就市。

旅行的入乡随俗。

刑侦的顺藤摸瓜。

管理的因势利导。

写作的顺理成章。

创作的随心所欲。

教育的因材施教。

成长的顺其自然、......。

从前有两个南方商人,他们各自带了一批雨伞到北方去卖,比起北方来南方的伞质量好而且便宜。一个月后,两个商人在回家的路上相遇,一个垂头丧气,一个喜上眉梢。

“看起来你是把伞都卖了,赚了不少的钱吧?”,“是啊,都卖了”。“北方下雨少,你是怎么都卖掉的?”,“很简单,我把‘雨伞’的名称改成了‘阳伞’。

显然顺着自然变化这个理,不是消极被动、不是无所作为,而是应时应季地做、顺势而为地做、因人而异地做、顺其自然地做。在恰当的时间、合适的地点、做该做的事情。

一位著名的建筑师,负责设计和建造了一组现代化的办公区,当工程快要竣工时,施工人员问他:“这大楼之间的人行道如何铺设?”建筑师回答说:“在大楼之间的空地上全部种上草。

夏季过后青草茂盛,但在楼与楼之间已经被来来往往的行人踩出了若干条小路。这些小路有些因为走的人多,就宽一些,有些因为走的人少,就窄一些。

接着建筑师让施工人员,沿着人们踩出的小路铺就了楼与楼之间的人行道。这些人行道竣工后赢得了广泛的好评,因为大家都觉得这些路走起来比较顺!

我们人类从敬畏自然到改造自然,又从改造自然回归到了顺应自然。这一路走来让我们形成了一个共识,那就是:“自然的就是最好的”。

聪明的做法是:改造自然。

智慧的做法是:顺应自然。