明崇祯十七年,李自成攻入北京,崇祯帝于景山自杀,至此一个两百多年的王朝土崩瓦解。斯时的陈维崧,刚满二十岁。

这个后来阳羡词派的领袖,在二十岁之前便已初露锋芒。他十岁时,就代曾是明末东林党中坚人物的祖父陈于廷作《杨忠烈公像赞》,才名远播。十多岁时,曾多次跟随“明末四公子”之一的父亲陈贞慧悠游于宜兴、南京、扬州等地,得以结识黄宗羲、陈子龙、方以智、吴应箕等江南名流,以其诗才备受名流赏识。

然则受明末世风熏染,陈维崧如当时所有的名门贵公子一样,“不无声华裙屐之好,多为柔媚侧艳之词”,翩翩然乐在其中,不知祸之将至。

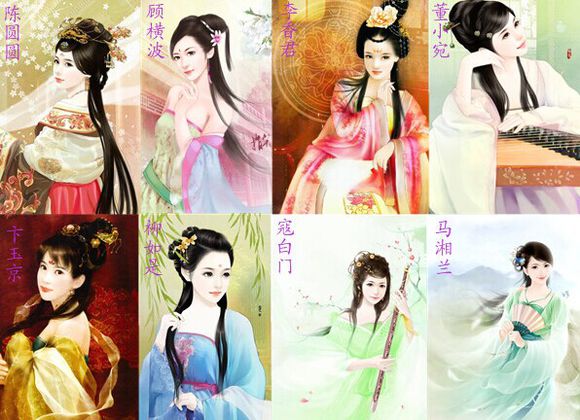

明末被人所熟知的秦淮八艳,陈维崧大多相识,在《妇人集》中亦有记录

如果不出意外,陈维崧本该在富庶文雅的江南肥马轻裘,高歌纵酒,度过他王谢子弟得意快活的一生。然而历史的大变轨使得多少人有意无意地成为一个王朝的殉葬者。

明亡后次年,清兵挥师南下,制造历史上惨绝人寰的扬州十日、嘉定三屠,清兵攻破陈维崧家乡宜兴后,杀戮同样极其残酷,其妻储氏近乎全家被毁,门巷萧条。

之后陈维崧父亲陈贞慧埋身土室,闭户屏迹,师执吴应箕、陈子龙皆抗清败亡,许多至朋好友(如吴兆骞)受奏销案、通海案、江南科考案牵连,生死未卜。一年前还是钟鸣鼎食之家、诗书簪缨之族,转眼间就已国破家亡,这其中的荒凉和震恐,较之于《红楼梦》中家族的没落和世味的凉薄,有过之而无不及。

陈维崧晚年“北漂”在京师,结识了少年得志的曹寅,彼时曹寅正深受康熙帝赏识、大红大紫。而一百年后曹寅家族亦已败落。其孙曹雪芹把家庭衰变带来的个人体悟凝聚在《红楼梦》里,而陈维崧在那个白色恐怖的年代却只能将更大的悲凉含蓄委婉地蕴含在诗词当中,而给后人留下的小说作品,就只有一本薄薄的《妇人集》了。

如今已成孤本的《妇人集》

这本《妇人集》加上其后的注和评,仅有两万余言,和同时代蒲松龄《聊斋志异》这样的作品比起来,确实不值一提。就他自己而言,也只是茶余饭后的消遣,“随意而为之”。

而正是这份随意,让这部作品显得真诚。从历史的维度来看,《妇人集》的实际效用也远在茶余闲谈之上。这些鲜活的故事大都是该时代的真实写照,如同历史的一个切片中的小小细胞,让我们从一个个小人物的命运,看到一个时代的命运。中国的历史太长,从官方的史书当中我们往往只能看到历史的模糊轮廓,而这种特殊时代小人物的小故事,却能让我们从微观的角度,深入到真正的历史当中,感同身受。

陈维崧处于时代的剧变之中,不管他愿意与否,都见证着明清易代的风云变幻。陈维崧年少时,其父与顾杲、吴应箕等江南名流为《留都防乱公揭》,黄宗羲、杨廷枢等一百四十人署名。阮大铖甚惧,闭门谢客。这一明末复社与阉党斗争的著名事件,亦为《桃花扇》之主要关目,正是在陈维崧家中揭开序幕,故陈能得以亲历。

之后的南明史,他见证过侯方域和李香君的爱情传奇,《妇人集》载,“姬与归德侯方域善,曾以身许方域。设誓最苦,誓辞今尚存湖海栖箧衍中”。也见证过冒襄和董小宛有情无缘的爱情悲剧,在依附冒襄的“如皋八年”期间,已病故的董小宛是一个绕不开的话题,冒襄用血泪写就的《影梅庵忆语》,开创了中国文学史的一种新体裁——忆语体。秦淮八艳人人都命运悲惨,唯一一个顾媚,靠嫁给贰臣龚鼎孳才得以善终,《妇人集》称:“顾夫人识局朗拔,尤擅画兰蕙,萧散落托,畦径都绝,固当是神情所寄。”今人赵伯陶《秦淮旧梦:南明盛衰录》评此条曰:“略貌取神,大有《世说新语》的六朝笔致。”

一部跌宕的明清易代史,陈维崧随脚出入。一部蜚声中外的《桃花扇》,他隐在历史大戏的阴影里。一部缠绵悱恻的《影梅庵忆语》,他也只有一次次走过埋葬董小宛的影梅庵,叹息不语。

即使对于明亡这一大事件,陈维崧《妇人集》也只能借小人物之口来展现:

长安女尼妙音,旧先帝时宫人也。国破后出居民间,祝发于北城之文殊庵。与海昌相国居址相近,常出入相国家。谈宫中旧事,及甲申三月事,甚悉。言十九日夜漏欲尽,先帝遍召内人,命其出宫避贼。是时黄雾四塞,对面不相见。帝泣下沾襟,六宫皆大哭。又言宫中侍姬,都以青纱护发,外施钗钏。自遭丧乱,香奁宝钿,悉为人夺。惟存青纱数幅,犹昭阳旧物也。

该条表面写前朝宫女妙音其人其事,却借妙音之口,还原了甲申事变这一重大历史事件的真实场景,细节处描写颇为传神,使人读之如身亲历,悚然动容。此处的轻纱数幅,成为具有纪念价值的“昭阳旧物”,对于陈维崧等遗民群体而言,蕴含着深层次的情感内涵。然出于时局的敏感,作者只是就事写事,愈显得感情内敛沉痛。

覆巢之下,岂有完卵?宫女如是,在战乱中民间女子更是悲惨,如

“洞庭女子遭乱,自投汉阳江,流至寿昌。土人悯而瘗之,获寸帛于衵衣,油楮密固。展视为绝句十首,闻者争传诵焉。”

“花飞花谢花满天,红消香断有谁怜?”《红楼梦》林黛玉的一颗诗性心灵,至少还能赢得宝玉的几滴泪珠,而阔大的江湖有多少无名的女子,心比天高命比纸薄,悲壮的诀别或者无形的消磨,最终风流云散,无声无息,只留下些许痕迹。这些字字血泪的只言片语还有幸存世,而有些想说却没法儿说的故事,有些用语言说不明白的疼痛,只能在无涯的时空之中,留无尽的白。

陈维崧的《妇人集》成书于北上之前,这段时间他一直依附于如皋冒襄,家族的衰落和仇人的构难使得他开始考虑重振家风,北上寻求仕途的发展。

陈维崧在依附冒襄期间,与冒襄的梨园小生生死缠绵,后来随陈维崧北漂至北京,南腔北播,京邑剧风为之一变。

事实上,在《妇人集》成书的这段时间,陈维崧的整个心态是很纠结的。他既不像他的祖父辈、父辈一代完全属于明朝的子民,坚决地拒绝甚至抵抗新的王朝,毕竟他还年轻,但作为遗民的后代也不可能像钱谦益、吴伟业那样,迅速地投入到新政权的怀抱中。

这些都注定了他只能在诗词中浇个人块垒,却没办法在事业上实现人生抱负,他们只能站成一个尴尬的姿势,在遗民、贰臣以及清朝新贵中徘徊,却始终找不到自己的归属感。虽然随着清朝政治的巩固,他后来选择北上求取功名,但新政权出于对江南遗民的不信任,也不可能对其委以重任,最终只好籍籍无名、郁郁而终。

从陈维崧的尴尬,我们看到的是明末清初整个遗民二代的尴尬,进不可攻,退不可守,欲罢不能,欲说还休。陈维崧写妇人的悲剧,难免会将亡国之痛以及个人的悲剧投映在作品当中,自屈原始,中国古代文人就有以“香草美人”自喻的传统,热衷于将个人命运遭际与同为弱者的女性联系起来,把自身的悲哀借女性之口曲折含蓄地表达出来,来抒发生不逢时之苦、怀才不遇之恨。因而在《妇人集》中,对女性品性、才华的欣赏和其命运遭际的同情也有很多借他人酒杯浇自己块垒的意味。

翻检一下中国历史上这类看似名不见经传的文集,我们往往会发现这其中有许多的悲剧不是戏里的悲剧,而是命运的悲剧、人生的悲剧、群体的悲剧、民族的悲剧。所谓时也势也,特殊时期特殊人物的特殊命运,有时候真是半点也由不得人。文人价值的毁灭和女性才华及美的毁灭,如鲁迅所言,“悲剧即将人生有价值的东西毁灭给人看”,这种毁灭有时候是一瞬间的灰飞烟灭,但更多时候却是一把钝刀子,一刀一刀地磨损着人最有价值的东西。

一部《妇人集》,其间的每个女性生命都想要释放诗性生命的花火,却大多都陷于无常的法螺。明末清初时期文人们对女性悲剧的这种发自肺腑的哀痛,到一百余年之后《红楼梦》里的千红一哭、万艳同悲,才发挥到了极致,才拥有了文学史上登峰造极的悲剧力量。