1942年5月25日黄昏,年32岁的陈松年和继母潘兰珍等,被父亲陈独秀叫到了床边。陈独秀本有严重的高血压病,加上十多天前因食蚕豆花泡水中毒,他此时已卧床半月,他的身体已经如风中的枯木。

自知时日无多的陈独秀是想趁着自己还清醒,早点把遗嘱交代了。

这是父亲重病以来第一次正式将他们都叫到床边,所以,陈松年知道:父亲这是要和他们话别了。那天的陈松年心里难受极了,但当着父亲的面,他想尽量表现得轻松一些。

父亲老了,也比以前更加瘦削了,因为太瘦的缘故,他下巴那稀疏的寸许山羊胡很打眼。因为体力不支,父亲的双眼时闭时睁,嘴唇微微翕动发出低微的声音。此时的父亲,已与他第一次见到的父亲截然不同了。

陈松年一直记得自己和父亲第一次见面的情景,第一次见父亲那年是1933年,他已23岁,此时他的两个哥哥陈延年和陈乔年也已因革命而牺牲。当时父亲的境况也不好,他被国民党关在南京监狱。记忆中第一次见到父亲的陈松年看到狱中的父亲心疼极了,他忍不住落下泪来。可父亲却呵斥他道:

“哭什么哭,男子汉大丈夫流血不流泪,哭是一种没有出息的表现。”

那时候的父亲,嗓门多大,中气多么足啊。也是那次被呵斥后,陈松年再也不敢当着父亲的面掉眼泪了。

陈松年多想父亲再呵斥他几句啊,可那终究已经不可能了,此时的父亲连呼吸都有些困难了。陈松年知道,父亲的离去,就是这几日的事。想到这儿,他的喉咙又有些发紧了。

就在这时,陈独秀的眼光落到了他的脸上,他似乎想努力记住儿子的样子,他也似乎在他脸上找寻已牺牲的延年和乔年的影子。

陈延年与陈乔年

良久后,陈独秀才将目光从陈松年脸上移开看向他的第三任妻子潘兰珍,这个女子是他的最后一个女人,她的年岁和三子陈松年相当。这十二年来,她一直陪伴着穷困潦倒、疾病缠身的他。

陈松年察觉道,父亲看向继母时眼里满是忧郁,盯着继母的圆脸看了片刻后,他突然猛地伸出青筋暴突的干枯的手,用力握住了她的手。陈松年听到父亲在艰难地对着继母吐字:

“兰珍,……我死,死后,你今后一切自主,生活务必自立,记住,自主,自立……”

继母听到这儿后已经泪如雨下,她抚摸着陈独秀的额头喊了一声“先生!”后,便已泣不成声。

陈独秀与潘兰珍

正是在这天,陈独秀断断续续对儿子交代了后事:

“以后回家,把我的棺木和祖母的棺木都带回去”。

陈松年含泪点头应允后,陈独秀才如松了一口气般地闭眼休息了。当日,他说的最后一句话是:

“我的《小学》、《小学》,我只注到‘抛’字 呵, 可我,就要抛、抛它而去了......”

陈松年知道,父亲这话里的《小学》是他编著的最后一本书《小学识字课本》一书,这本书是他一生文学事业的最后篇章。可惜,这本书还未及出版,他便不行了。

自那天后,陈独秀的身体每况愈下,此后,他一直不断昏迷、呓语,呓语、昏迷......

5月27日,陈独秀终于永远地闭上了双眼,离世这年,他享年63岁。

陈独秀客死之地石墙院大门

父亲死后,作为唯一留在父亲身边的子女,他自然要设法张罗后事。这是他第五次料理至亲后事,这些年里,他先后送走了大哥、二哥、姐姐、母亲、祖母。每一次送别,对他而言都是钻心的痛。

偏偏,负责送别他们的,恰是最重亲情的他。

陈松年与兄弟姐们不一样,他还未出生时,父亲和母亲高大众(又名高晓岚)便分开了。哥哥姐姐们都曾经享受过真正的家庭生活,可他一出生,家便是残缺的。越是如此,他越渴望一家数口团聚的画面,可造化弄人,他最想要的“团聚”,却随着他慢慢长大,变成了一个永远的梦。

这几十年里,他眼见着哥哥姐姐、母亲、祖母离他而去,好容易才团聚的父亲如今也离他而去了。

若非重家庭情感,此时,他又怎会带着一家几口生活在江津这个地方呢。几年前,父亲出狱后将经武汉入川,欣喜不已的他便义无反顾带着祖母和一岁多的女儿离家来到了江津。

当时,听到他要来后,父亲高兴极了,父亲还专程为此写了一封家书,家书里,他特地叮嘱儿子道:“在宜昌换船时,我必登岸接你们。你们有船便行,千万不必在宜昌候我……道重庆下船登岸到客寓,你们都必须坐轿,万万不省此小费……”

这封家书里的父亲,与他印象里的父亲很有些不同,他竟如此事无巨细地详细嘱托,而且还让他们坐轿,这满满关爱让他感动了很久。

前来与父亲团聚前,陈松年就做好了要替父亲尽孝的准备,哥哥姐姐们没做的,他要替他们做到。所以,到江津后,他和妻子总是从教书所得的微薄收入里拿出一部分接济父亲。为了让父亲安心,平日里,他总叮嘱妻子和子女一定要对继母好。

因为有他的嘱托,他的妻子、孩子都对继母潘兰珍很尊重,妻子和他一样管潘兰珍叫“娘”,而孩子们则管她叫“二奶奶”。看到这般景象,陈独秀当然是高兴不已了。

可好景终究不长,到江津没多久,信佛吃斋的祖母便因病离世了,如今,父亲又撒手人寰……

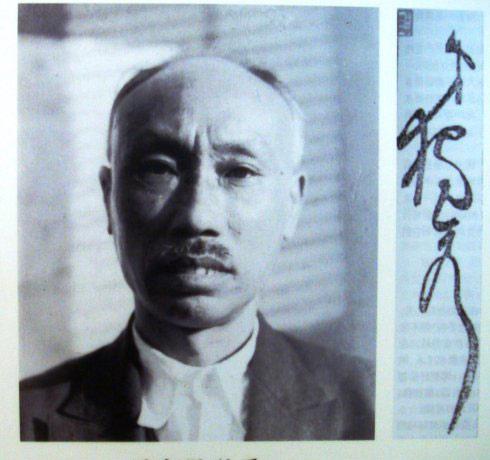

陈独秀

泪眼看向父亲的遗容时,陈松年突然觉出一种被命运捉弄的悲凉感来,到了现在,他已经什么都不指望了,如今他唯一所想只有一件事:尽早达成父亲的遗愿,将他和祖母的棺木送回老家安庆。

一想到棺木,陈松年便皱起了眉头,如今,陈家已经拿不出一分钱了,他上哪儿给父亲找一副像样的棺木呢?

陈松年已经不是第一次为办后事犯愁了,昔日为哥哥陈延年和陈乔年收尸时,他和姐姐就面对了无数的“难”,因国民党不允许他们收尸,他们还要一面承受失去至亲的痛苦,一面和国民党对抗。

陈松年永远忘不了他看到二哥倒在血泊里的情景,谁能忍受看到至亲惨死眼前的痛苦,正是那次以后,姐姐因受刺激太大吐血而亡,而他也在之后抑郁了很长时间。

好在,相比以往料理哥哥们后事时候,这一次,他面临的情况要简单得多。

人都说“天无绝人之路”,父亲去世当日,江津名绅邓蟾秋、邓燮康叔侄及同乡、同学、朋友在了解情况后对陈家进行了捐助,陈松年于是用这些款项为父亲置办了四川香楠木棺材。

父亲入殓时,陈松年没有落泪,他只觉得自己终于松了一口气。当看到父亲面容安详地躺在楠木棺材里时,他的泪才如雨滴一般地顺着脸颊落下。

因为此时中国还在战乱中,陈松年只得将父亲的灵柩临时厝于西门外邓燮康园地(此地后修复为衣冠冢)。这个墓地位于康庄,它背靠青山、面临长江。父亲的墓前有一个墓碑,墓碑上是其生前好友欧阳竟吾写的“独秀先生之墓”六个字。

墓碑被立好的当日,陈松年便“扑通”一声跪倒在了墓碑旁,他含泪道:“你先在这待着,等时候到了,我一定带你回家!”说完后,他便双手撑地磕了三个响头。

《新青年》与陈独秀题字

此后的每一天里,陈松年都在时刻关注着政局,他在等着那个曾承诺父亲的“合适时候”。

1947年2月,陈独秀离世五年后,陈松年在前后思量无数次后确定:“此时,便是带祖母、父亲棺木回老家的‘合适时候’”。

为了这次行动,陈松年已经攒下一些钱了,他和全家省吃俭用几年,就只为这次能顺利将祖母、父亲棺木运送回乡。这件事,是陈松年一定会做的,这不仅是让祖母、父亲“落叶归根”,也是为了让父亲、母亲团聚。

打小时候起,他便知道母亲高大众有多盼望父亲回来。他知道,她越是怨他,心里便也越想他。

儿时,他曾为了逗母亲开心对她说:“妈妈,将来,我一定把父亲拿回来。”母亲听到这话后,一边抹泪一边好笑地道:“就你晓得逗我,他那么大的人,是你说‘拿’就‘拿’得回来的?”听到母亲这话后,陈松年才知道自己用错了词。于是,他便也跟着“嘻嘻”笑了起来。

陈松年没想到,自己有一天,真的会将父亲带到母亲身边,而这一次,他终于确信:没有人,能再把父亲从母亲身边带走。

花大价钱雇了一只浙江帮船后,陈松年便带着祖母和父亲的灵柩启程回安庆了。

陈独秀旧居

一路上,陈松年一直都非常小心,此时抗日战争虽然已经结束,可国内的政治局势依旧非常复杂。所以,为了避免节外生枝,他特地在父亲棺木上刻下了“陈乾生”三字。这个名字,是父亲的原名,是他参加科举时用的名字,知道这个名字的人并不多。所以,在他看来,这个名字很安全。

但即便所有细节他都已考虑到,一路上,他依旧非常小心,直到棺木抵达安徽安庆境内时,他才终于松了一口气。

陈松年极其仔细的一个重要原因是:他曾经吃过亏。

早在28岁那年,成为陈家顶梁柱的他,曾为保护陈家祖产找船将家里的值钱家具搬到了乡下。可这些东西最后还是被日本人发现了,这次过后,陈家的家底便全部被掏空了。

陈松年后来每每想起此事都懊悔不已,他总觉得:若自己再仔细一些,藏东西时多周密一些,那些东西或许就不会被日本人发现了。

任何时候,谨慎总是好的,这次的行动,所有细节,陈松年都仔仔细细考量过无数次,为的就是确保万无一失。

出发前,陈松年就已为父亲张罗好了墓地,墓地位于:安庆北门叶家冲,这个地方离独秀山很近,他总觉得:这一定是父亲最中意的墓地所在。

独秀山

原本,陈松年准备将父亲墓地的墓碑也一并运送回老家,可因为墓碑太笨重,加上墓碑上的字太打眼,他最终选择将墓碑留在了江津。

父亲下葬时几乎是静悄悄进行的,为了安全起见,墓碑上刻的是“先考陈公乾生之墓”八个字。陈松年还将母亲高大众与父亲合葬在了一处。两人合于一冢时,陈松年的心里涌出了一种说不出的感觉,他有一种替母亲完成夙愿的满足感:母亲生不能与丈夫同寝,死却能和父亲合冢,她该安心了。

当日,父亲入土为安后,陈松年在墓地待了很久,只有陈松年自己知道,这是他有记忆以来:第一次和父亲母亲同在一起。这样的日子,他曾期盼了无数次,如今,一切成真时,他却已与父母阴阳两隔。

弗洛伊德说,人这辈子的所有努力,都只为弥补八岁以前的缺失。陈松年童年缺的是完整的家,往后余生里,他所做的事,几乎也全在为这个“完整的家”努力。他离家去江津与父亲团聚,他为父母建合葬墓,他为努力操持小家而放弃升迁,这种种,全是他为“完整的家”努力的结果。

陈松年大哥二哥与同学合影

相比心怀国家和百姓的父亲、哥哥们,他所思所想,仅仅是一个小家,在世人眼里,他或许不那么伟大,但相比之下,他也和其他陈家人一样可爱,因为他的所思所想本质上和父兄一样:都是出于爱!

父母合葬那天,他在墓地和父母聊了很久,只是,没人知道他说了什么。

此后,为了保护父母的墓地,每次前来看望父母时,陈松年都是一个人悄悄地来悄悄地去。陈松年比以往更加忙碌了,他的孩子越来越多,负担也越来越重。

为了供孩子们读书,陈松年夫妇非常拼命,陈松年一人做了几份工,他有时去窑厂抬土,有时又去铁路上修路,回到家他还经常糊火柴盒赚零钱。过度的劳累拖垮了陈松年夫妇的身体,没几年,陈松年妻子便因病辞世了。

陈松年妻子窦珩光与子女合影,依次为陈长玮(左上)、长玙(右上)、长 琦(左下)和长璞(右下)

“中年丧妻”是人生的三大悲剧之一,悲剧面前,陈松年只得打起精神继续前行。他知道,身为陈独秀的后人,他必须把子女供出去,他经常说“陈家的后人,怎么能没文化呢!”

为了让陈家三女一子都不辍学,陈松年竟咬牙把房子也变卖了。

变卖房子后的陈松年一家,日子自然也更加难过了。好在,陈家境况终在1953年得到了改善。

这一年,毛泽东主席视察安庆。在谈及陈独秀时,他关切地问:“他的后代生活得如何?”随后,工作人员汇报了陈松年的境况。得知陈松年生活异常清苦后,毛主席陷入了沉思,想了想后,他说:

“生活困难,地方政府要给出一定的补助,他们是烈士的后代,要以烈士的标准来对待。”

在毛泽东主席的特批下, 当地政府给予陈松年每个月30元的补助,他还被安排工作。这样一来,他和孩子们的生活,总算有了着落了。

陈松年

也正是在这之后不久,陈松年意外得知:哥哥陈乔年的遗腹女陈鸿还在世。这个消息让他兴奋得几个晚上都没睡着,为了找到这个侄女,他开始不断向组织写信和口头反映。

为了找寻侄女,陈松年还动员自己的孩子们也帮着找人。在他的努力下,他竟先后找到了5个“陈鸿”,可遗憾的是,她们的经历都和真实的陈鸿对不上号。但即便如此,陈松年也依旧未放弃寻找陈鸿。

在陈松年忙着找侄女的当口,他的几个孩子都成才了。他的长子陈长琦读到了博士,毕业后,他成为了一名教授,并一直致力于国家科研。

他的长女陈长玮大学毕业后,成了一名钢铁领域的工程师。成绩优异的二女儿陈长玙毕业后,在军工厂做高级工程师。最小的女儿陈长璞,则选择了留在安庆市文物管理局工作。陈长璞最喜欢听祖辈故事,所以只要得空,她便会缠着父亲讲爷爷奶奶的故事。

陈松年长子陈长琦与小女陈长璞

陈松年越老便越思念父母和兄弟姐妹,可因为政局的关系,为了保护父亲墓地,有几十年时间里,他竟一直不敢前往父母墓地祭拜。

直到文化大革命以后,一切都恢复如初了,陈松年才带着孩子们前去扫墓。

时隔30年后,父母墓地已经完全被荒草覆盖,墓碑也已无影无踪。经多方询访后,他们才终于找到了当年抬灵柩的老农,并确定了墓址。

1979年,一心想重修父母墓地的陈松年终于如愿了:他在有关部门的资助下,以延年、乔年、松年、鹤年四子的名义重修了墓地。

最让陈松年高兴的是,这一次,父亲墓碑上终于可以刻“陈独秀”的真名了,此时陈独秀墓碑上的字被改成了:“陈公仲甫字独秀、母高太夫人合葬之墓”。

陈独秀墓地

1982年,安庆市政府对陈独秀墓进行了重修,重修后墓冢坐北朝南,四周用白石条砌了石栏,石栏外围还修了一条防山水的土沟。此时的陈独秀墓再次被重新立了墓碑,墓碑上的字是:陈独秀之墓,墓碑背面是他的生卒年月。

到此时,陈松年便也知道了:父亲的墓,已经不再是普通的家坟了。这之后不久,如陈松年所料,之前强加在父亲身上的一些罪名被一一否定。

也是从那时起,陈松年脸上的笑容也比以往更多,只要得空,他便拄着拐杖去父母墓前陪他们说话。

陈松年每次来父母墓地,他总似有说不完的话。他经常将陈家后人的事絮叨给父母,他也总不忘将新时代讲给他们听。有时,他还会前往哥哥们的墓地把新时代的事,讲给他们听,一旦找寻侄女的事有了眉目,他也会亲口讲给哥哥们听。

左二为陈松年

陈松年的家不论搬去哪里,他家的墙上总挂着父亲和母亲的照片,父亲的照片,他选的是一张上世纪20年代的,那是父亲人生的高光时刻。而母亲的照片,他则选择了一张她生前最喜欢的,听母亲说,那张照片摄于她和父亲感情最好的时候。

1990年,80岁的陈松年因病离世。走时,他的脸上挂着微笑,儿女们都说:“父亲虽然病着,却走得很安详”。

陈松年去世四年后,陈乔年女儿陈鸿被找到。此后,陈鸿一直与陈松年子女保持密切往来。

陈鸿与陈家后人合影

陈松年去世八年后,陈独秀墓再次被进行了全面修缮。

如今,昔日陈独秀的下葬地被开辟成了独秀园,陈松年无数次走过的那条通往墓地的路,被修成了整齐的水泥路。而他父亲墓前的碑上刻着的则是:陈独秀先生之墓……