张继岁

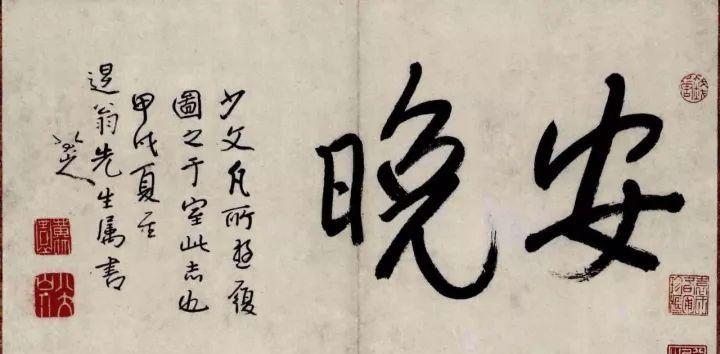

八大山人代表作之一的《安晚帖》,一直以来都位居世人熟知的名品之列。它包括引首(自题)和合页(对开页)一幅、行书自跋一幅、画二十幅(均为单开册页),共计二十一幅。引首部分的「安晚」二字让人印象深刻。

这幅作品著录于顾文彬(1811-1889年)的《过云楼书画记》,名为《八大山人二十二幅册》。后来怎么就变成《安晚贴》了?「帖」一般是对于书法作品的称呼,这其中的故事我就不得而知了,遗憾的是这套作品现在流落在日本,现藏于日本泉屋博物馆。

高中的美术鉴赏课本对八大山人的作品,其艺术特征作如下陈述:

八大是鱼,八大是鸟,白眼向人,与世不合。

将物象人格化、符号化,寄托自己的生世之感和孤傲情怀,造型夸张,但形象洗练而准确,不失形似,如他笔下的鱼、鸟常作“白眼向人”之状,表情奇特,显然在表现画家的忿世嫉俗之情。

作为异想家, 对于“白眼向人”这个说法,我有不同的个人见解.,我认为他不是不搭理人,看不起别人的那种人,从有限的史料中没有看到他这方面的精神面貌,现在我就《 安晚贴》之六《鳜鱼》作一个解读, 至少,就这件作品而言,他画的鱼不是“白眼向人”,而是真正一个瞎了眼的鱼。瞎鱼。

二十二开,纸本墨笔,纵31.8厘米,横27.9厘米,日本泉屋博物馆藏

首先,构图一向是八大山人非常讲究的,这幅的构图特点在于大面积的空白中,作为唯一的艺术形象,一只僵直的鳜鱼放在中心位置,与空白相比,比例略显得有些小,这恰恰是他的匠心所在,表现鱼的内心,对外边世界无比茫然的感知。

鳜鱼的形体特征明确到位,通过淡墨和浓墨的叠染,把鳜鱼的鱼身花纹表现的洗练而准确,甚至质感都能感觉得到,可见他的深厚的无人能及的笔墨功力,本来鳜鱼硬挺多刺的鱼脊,在这里已经看不见一丝的锋芒,只有浑囤的一片,是沧桑的样子,尾巴也是无力的柔软一团,这是老态的自己的写照。

鱼身体僵硬,悬停水中, 僵直姿态下却深藏着敏感、戒备和紧张,好像是静“听”周围,一有风吹草动,即会迅疾逃离。像一个瞎眼的老人,静静地坐在那里,仔细地聆听。最精彩的是,鱼的嘴角微微上翘,略带笑意,翻起的白眼,就一幅典型的盲人摸样。医学上有个词汇,叫“盲人的微笑”,其实那不是真的笑,是眼睛失去功能后,脸部的肌肉下垂导致的,盲人心里苦啊,怎么还要笑?可见作者对生活的观察何其精微,对鱼的拟人化手段又何其的高明。

晚年的八大山人用这只瞎眼的鱼自比,对一个瞎子来说,没有什么比重新看见这个世界更强烈的愿望了,用“复明”一语双关,把“反清复明”的企盼,巧妙地隐藏在他绘画里。在这只瞎眼的鱼的内心世界里,也把绝望的痛苦表达得淋漓尽致,就现代技术而言,要把失明的眼睛治好了,也是极小概率的事,何况那个时候。因此,也没有什么比“复明”更渺茫的希望了,甚至是绝望的,晚年的八大山人面对日益巩固的清王朝,无奈之情莫过如此,此处“安晚”,不过晚年的自我安慰罢了。我亲爱的读者,你觉得我正解了他的作品了吗?如果是正解,请你给我点个赞。如果是曲解了,也请你一笑而过,我们异想之家的口号是:不求正确,但求独特。呵呵。

我们再来看他的题诗,“左右此何水,名之曰曲阿,更求渊注处,料得晚霞多”,翻译一下:“身边流淌的这是哪条河啊,他有个名字叫“曲阿”,水的源头在哪里呀?我想源头那个地方的晚霞一定还是那么绚丽无比吧。” 清水,清水,山人用“水”象征清廷,所以山人画鱼从来不画水,水的源头亦即指清廷源头——大明江山,在美丽的晚霞中,对故国的无比怀念,溢于言表。“曲阿”典出《世说新语.言语》 谢中郎(谢万,东晋谢安的弟弟)经曲阿湖,问左右“此何水?”答曰:“曲阿湖”,谢曰:“故当渊注渟著,纳而不流”。传说秦始皇最先经过这个湖,发现这个湖有帝王气,遂令人凿其入口,破其王气,遂变成一潭死水,并名之曰“曲阿”。

看懂了这条鱼,读懂了山人的心,沉浸其中,不禁使人潸然泪下。