張繼歲

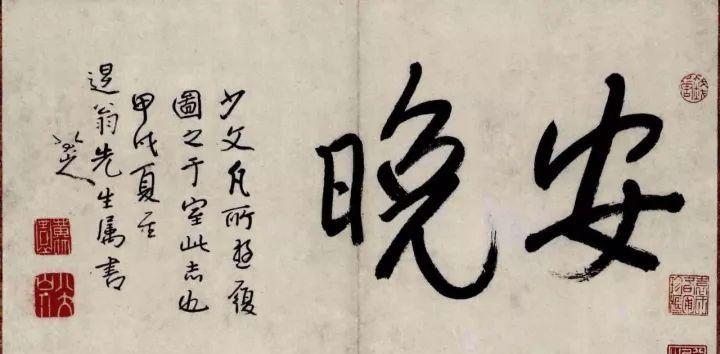

八大山人代表作之一的《安晚帖》,一直以來都位居世人熟知的名品之列。它包括引首(自題)和合頁(對開頁)一幅、行書自跋一幅、畫二十幅(均為單開冊頁),共計二十一幅。引首部分的「安晚」二字讓人印象深刻。

這幅作品著錄于顧文彬(1811-1889年)的《過雲樓書畫記》,名為《八大山人二十二幅冊》。後來怎麼就變成《安晚貼》了?「帖」一般是對于書法作品的稱呼,這其中的故事我就不得而知了,遺憾的是這套作品現在流落在日本,現藏于日本泉屋博物館。

高中的美術鑒賞課本對八大山人的作品,其藝術特征作如下陳述:

八大是魚,八大是鳥,白眼向人,與世不合。

将物象人格化、符号化,寄托自己的生世之感和孤傲情懷,造型誇張,但形象洗練而準确,不失形似,如他筆下的魚、鳥常作“白眼向人”之狀,表情奇特,顯然在表現畫家的忿世嫉俗之情。

作為異想家, 對于“白眼向人”這個說法,我有不同的個人見解.,我認為他不是不搭理人,看不起别人的那種人,從有限的史料中沒有看到他這方面的精神面貌,現在我就《 安晚貼》之六《鳜魚》作一個解讀, 至少,就這件作品而言,他畫的魚不是“白眼向人”,而是真正一個瞎了眼的魚。瞎魚。

二十二開,紙本墨筆,縱31.8厘米,橫27.9厘米,日本泉屋博物館藏

首先,構圖一向是八大山人非常講究的,這幅的構圖特點在于大面積的空白中,作為唯一的藝術形象,一隻僵直的鳜魚放在中心位置,與空白相比,比例略顯得有些小,這恰恰是他的匠心所在,表現魚的内心,對外邊世界無比茫然的感覺。

鳜魚的形體特征明确到位,通過淡墨和濃墨的疊染,把鳜魚的魚身花紋表現的洗練而準确,甚至質感都能感覺得到,可見他的深厚的無人能及的筆墨功力,本來鳜魚硬挺多刺的魚脊,在這裡已經看不見一絲的鋒芒,隻有渾囤的一片,是滄桑的樣子,尾巴也是無力的柔軟一團,這是老态的自己的寫照。

魚身體僵硬,懸停水中, 僵直姿态下卻深藏着敏感、戒備和緊張,好像是靜“聽”周圍,一有風吹草動,即會迅疾逃離。像一個瞎眼的老人,靜靜地坐在那裡,仔細地聆聽。最精彩的是,魚的嘴角微微上翹,略帶笑意,翻起的白眼,就一幅典型的盲人摸樣。醫學上有個詞彙,叫“盲人的微笑”,其實那不是真的笑,是眼睛失去功能後,臉部的肌肉下垂導緻的,盲人心裡苦啊,怎麼還要笑?可見作者對生活的觀察何其精微,對魚的拟人化手段又何其的高明。

晚年的八大山人用這隻瞎眼的魚自比,對一個瞎子來說,沒有什麼比重新看見這個世界更強烈的願望了,用“複明”一語雙關,把“反清複明”的企盼,巧妙地隐藏在他繪畫裡。在這隻瞎眼的魚的内心世界裡,也把絕望的痛苦表達得淋漓盡緻,就現代技術而言,要把失明的眼睛治好了,也是極小機率的事,何況那個時候。是以,也沒有什麼比“複明”更渺茫的希望了,甚至是絕望的,晚年的八大山人面對日益鞏固的清王朝,無奈之情莫過如此,此處“安晚”,不過晚年的自我安慰罷了。我親愛的讀者,你覺得我正解了他的作品了嗎?如果是正解,請你給我點個贊。如果是曲解了,也請你一笑而過,我們異想之家的口号是:不求正确,但求獨特。呵呵。

我們再來看他的題詩,“左右此何水,名之曰曲阿,更求淵注處,料得晚霞多”,翻譯一下:“身邊流淌的這是哪條河啊,他有個名字叫“曲阿”,水的源頭在哪裡呀?我想源頭那個地方的晚霞一定還是那麼絢麗無比吧。” 清水,清水,山人用“水”象征清廷,是以山人畫魚從來不畫水,水的源頭亦即指清廷源頭——大明江山,在美麗的晚霞中,對故國的無比懷念,溢于言表。“曲阿”典出《世說新語.言語》 謝中郎(謝萬,東晉謝安的弟弟)經曲阿湖,問左右“此何水?”答曰:“曲阿湖”,謝曰:“故當淵注渟著,納而不流”。傳說秦始皇最先經過這個湖,發現這個湖有帝王氣,遂令人鑿其入口,破其王氣,遂變成一潭死水,并名之曰“曲阿”。

看懂了這條魚,讀懂了山人的心,沉浸其中,不禁使人潸然淚下。