“本来无一物,何处惹尘埃”(无相偈),这句话可以说是中国人耳熟能详的,其背后的故事自然也是家喻户晓,庵主就不在这里赘述了。

本章呢,庵主要与大家探讨一个比较大胆的问题——“无相偈”真的是六祖惠能所说的吗?按照《坛经》或者是其他的佛教史传的说法,这肯定是确凿无疑的。但是,庵主今天要反其道而行之,从六祖惠能的思想角度出发,反证出十分不同的结论。

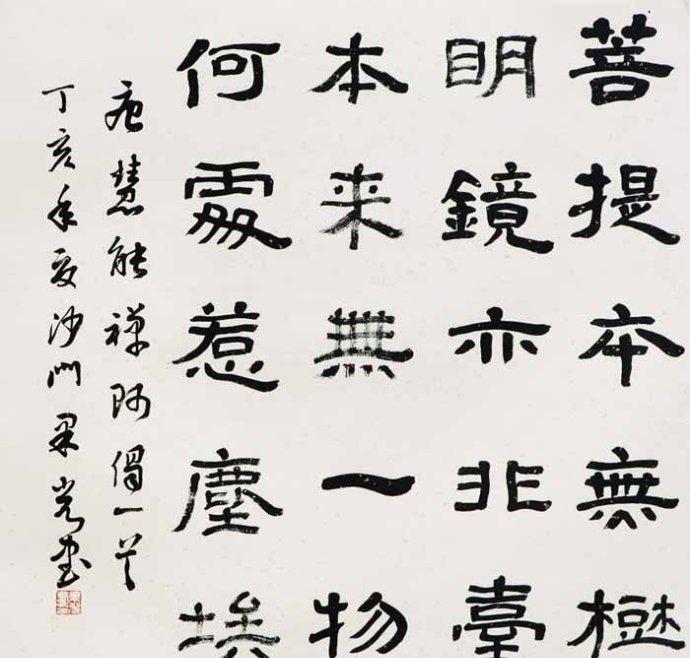

“无相偈,或许不是六祖惠能所说的,而是后人加进《坛经》的。”

当然,这个说法也并非是庵主的首创,历来很多佛学家都秉持这种看法,希望大家的思维开阔一些。声明一点,本章提出的论点不是庵主撰写此文的目的,而是希望通过这样反证的方式去梳理一下佛教思想的流变。

如果有读者介意的话,可以在这里就不继续往下看了。庵主一直以为,所有的东西都是可以讨论的,只要有逻辑论证的过程就可以了,所以不要盯着与自己想法不同的论点不放。

好,我们现在就开始本章的主题,探讨一下“无相偈”与六祖惠能真实思想的关系。

首先,我们要知道的一个现象是,历代的禅宗史学家都以“明心见性,直指人心”来作为禅宗思想的总结,而且一直追溯到菩提达摩的时代。站在历史的角度去看,禅宗的确能够被追溯到达摩祖师的时代,但他与惠能的思想是完全一致的吗?这是一个很大的问题。

我们换句话讲,从达摩到惠能之间还有四位祖师,他们之间的思想难道没有发生流变吗?或者更大胆地来说,达摩的禅、道信的禅、乃至是弘忍的禅、惠能的禅、神秀的禅,它们在思想的角度来说都是同一种东西吗?这的的确确是一个值得商榷的问题,这也是本篇文章的核心点之一。

假设我们承认“禅宗”的思想都是一脉相承的,它的思想与它的历史法脉都处在同样的框架内,那本篇文章到此就结束了。因为它的思想从未变迁,那么即便“无相偈”是后世的禅宗子弟加进去的,它也必然能够一直追溯到惠能以及达摩那里,而且分毫不差。

但实际上我们能很清晰地知道,禅宗五祖弘忍门下的神秀与惠能就产生了重大的分歧,“南能北秀”成为了黄梅禅系的两大派。当然,《坛经》中为了弥合这一矛盾,宣称六祖惠能是“正法眼藏”,不遗余力地在舆论上制造“法统”的概念。

比如,著名的圭峰宗密大师在他的著作中就这样写道:“达摩四来,唯传心法,以心传心,不立文字”。庵主以为,这样的说法制造了一个巨大的“烟雾弹”,因为“以心传心”的东西是不会有损耗或者增加的,所以,从达摩到惠能的禅都是同一个东西,他们所讲的都是一个东西。

不知道大家领会到其中的奥秘没有,实际上在“惠能的佛教”(引日本佛学家之称呼)中,大量的弟子都在著作中强调“诸佛妙理,非关文字”、“欲求佛道,须悟此心”、“即心即佛,是心是佛”的思想,这其实是有所指的。讲得最厉害的一位,当属为惠能争得正统之位的荷泽神会禅师,他直接将问题讲明了——“千经万论,只在明心”。

可以讲,神会禅师的这句话影响深远得很,现在依然有很多人拿这句口号去到处鼓吹。但它是很叛逆很新潮的,以往的历代僧众都不敢说出这样的话,所有的经论都不如惠能禅宗中的“明心”。“心性”这个概念在南禅中被大量使用,就是从这个时候开始的,但它实际涵盖的意义与我们的想象中的并不一样。

在惠能的后世弟子中,强调“心性”在很大程度上是强调“印记”,而并非惠能的心性思想本身。比如上面提到的荷泽神会以及圭峰宗密等禅师,更为侧重的是代表着法统的“心的印记”。那么,惠能的“心性”到底是什么意思呢?我们接下来要将其还原一下。

惠能的“心性说”大量借用了“自性”则要概念,在《坛经》中,就出现了许许多多关于“自性”的句子。比如,“一切般若智,皆从自性而出”、“自性内照,三毒即除”、“吾所说法,不离自性”等等,“自性”在惠能的佛教思想中是占据了主导地位的。“见性就能成佛”这样的观念,深深地影响了中国人,一直到惠能以后的今天依旧是如此。

那么,“自性”这个概念是否就是指“本体”呢?如果熟悉佛教义理的读者马上就应当知道,它不可能是“本体”的意思。因为佛教的本质就是“否定第一因”、“否定本体”的,所以历代的禅师们总是要强调“无所执”,强调“性本如空”。这里面就存在一个非常大的误区,那就是将“自性”与“自心”这两个词混淆起来。

它们为什么会被混淆?因为“自性”这个概念很难去理解——本性是空,那还怎么“见性成佛”呢?大家见来见去、悟来悟去,到底悟的是个啥?所以,为了方便描绘“自性”,惠能又引申出了“自心”的概念。大家可以这样去理解,“自性”是那个如如不动的本来面目,而“自心”刹那生灭不停的造作之源(其实也不能这样讲,为了方便理解庵主这样讲,大家要稍微辨别一下)。

“自性”是“不生不灭、不断不常、不垢不净、不增不减、不来不去”的空空如也的那个东西,但它究竟是什么,无法用语言和逻辑去理解。但是,“自心”是时刻处在变化当中的,“心生则种种法生,心灭则种种法灭”。所以,难以捉摸的“自性”是很难被一般人把握的,但我们可以“降伏其心”——无非、无乱、无痴即是“自性戒定慧”,明心之后方能见性。

以上就是惠能的南禅最为核心的地方,但这并非是他的独创,也不是祖师达摩的发明,而是古印度哲学早就存在的命题——心性本净,客尘所染。

“吾人心性,本来离烦迷妄而自性清净,唯为客尘烦恼所染而成不净。其客尘无始以来,与净心俱在。由此造业,生起诸有为法,流转生死,苦修圣道,则离染而净心显现矣。”

所以,从某种意义上来讲,北禅神秀的“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”并不比惠能的“本来无一物,何处惹尘埃”低级,在本质上他们都继承了“心性本净,客尘所染”的这一古老思想。“心性本净”的思想甚至都不是佛教的独创,而是继承发扬了古印度婆罗门的哲学思想。当然,在这里要讲明一点,虽然佛教的典籍中总是将婆罗门教称为“外道”,但不可否认它受到了其非常大的影响。

“千万千万,不能将佛教”从古印度的历史背景中孤立出来,就像我们不能将儒家、道家从诸子百家中孤立出来一样,他们在各自的文明体系中都是互相影响的。”

“自性”这个概念曾出现在《金十七论》(古印度数论派的经典《数论颂》)中,此论称“如是我者,见自性故,即得解脱”,这其实与佛教的思想是一样的。但我国最早传入关于“自性”的佛典,是南朝刘宋时期求那跋陀罗尊者译出的《楞伽经》,就是达摩禅师要“以心传心”的那一本经典。

早期的禅僧其实以“楞伽师”为主,他们还是比较注重对义理的研究的,比如僧璨、慧可这些祖师,都对《楞伽经》很有研究。只不过在黄梅禅系的弘忍以及其门人惠能的传扬下,《金刚经》逐渐取代了《楞伽经》的地位,在义理方面的研究越来越弱。就这一点来讲,惠能的禅宗与祖师爷达摩的禅宗就相差很大,这可以当成本文的辅助证据之一。

“吾观震旦,所有经教,唯楞伽四卷,可以印心。”

所以讲,如果离开“楞伽心意”,那就步入了两种极端——口头禅和狂禅。“口头禅”的流毒非常深广,其根源就在于对佛教义理的无知,在错误知见的基础上层层加码,导致种种非常不如法的思想。而“狂禅”也基本一样,不过它不是由于无知所造成的,而是没有把握到“楞伽心意”的神髓,就狂妄地宣称自己已然得果。

“集性自性,性自性,相信自性,大种性自性,因性自性,缘性自性,成性自性。”

在这七种自性当中,以“性自性”为“第一义心,成就如来世间出世间上上法”。《楞伽经》将“自性”提到了一个空前的高度,认为直入其心去显现自性的境界,那就是佛了。关于“自性”的定义,《楞伽经》中的解释也非常复杂,但总的来说是这样的——心的境界超脱世间,断除一切尘念和欲望,没有一切理性或感性的活动,达到只有“圣智”才能得到的神秘的境界,那就是自性。

这句话非常绕,但仔细想想其实也比较简单。其实,与达摩同时代的僧人宝滤也大力弘扬《楞伽经》,南朝时期出现了非常具有特色的“楞伽师”,而且他们对于这部经典的解读并不一致。比如宝滤与达摩的思想非常接近,他也喊出了“即心即佛”这个口号。从这里我们其实可以看出,所谓达摩面壁九年、离群索居的传闻很难属实,因为大家的思想都是相互影响的。比如傅翁曾做《心王铭》,直接讲明了“心即是佛,除此心王,更无别佛”的观点。

我们可以认为,惠能在这一方面继承了达摩等人的思想,这其实也是间接地继承了古印度的哲学思想。但是,惠能在很多方面都有自己的创新,他并非是后世弟子所传的那样与达摩祖师“心心相印”。

惠能与达摩等人不同的地方在哪里呢?他在部分继承了《楞伽经》思想的基础上,又大量吸收了《金刚经》中大乘般若空宗的思想以及《大般涅槃经》中的佛性思想。所以,前几天庵主说“惠能大字不识”其实是搞个噱头,他应当是一个学问很深的人。惠能是非常伟大的佛教改革家,他在佛教哲学和佛教实践两个方面对佛教进行了大刀阔斧的改革,以此形成了非常独特的“中国禅宗”,这是最具有中国人特质的宗教。

“从某种意义上来讲,禅宗与悉达多的佛教,其实是两种东西。”

很多佛学家都持有这样的观点,庵主也持有这样的观点。当然,或许很多高僧也持有同样的观点,但他们的身份使其无法如此大胆地表达出来。这也是很正常的事情,不单单是佛教如此,任何宗教在教内和教外就某些东西的看法都不一致,甚至会走到相反的方向。谁对谁错,基本上没有人能够给出答案,但“争鸣”是一定存在且有必要存在的。

《金刚经》在惠能的禅宗中逐渐取代了《楞伽经》,成为了“心心相印”的权威经典,这是惠能所做出的一个很大胆的举措。在《坛经》中,《金刚经》这部书被提及多次,从惠能大师的突然悟道一直到晚年圆寂,都离不开它。这里面的原因其实非常明显,那就是惠能有意地要让《金刚经》取代《楞伽经》,这与达摩留下的言教就非常冲突了。

“自性本净”的确是达摩禅的核心思想,但他没有讲“自性本空”,《楞伽经》的思想也不是这样的。但惠能的禅宗的核心思想之一,就是“自性本空”,他的“无相偈”很明显地代表了这样观点——本来无一物,何处惹尘埃。(本文是论证“无相偈”非惠能所做,但在这里还是方便行文,称之为“惠能的无相偈”。)这与神秀所写的偈子就很不一样了,或者说,这是惠能对达摩到神秀这一支传承的彻底冲击。

顺嘴提一下,弘忍“夜传袈裟,心心相印”给惠能的故事虽然很精彩,但存在很大的争议。其实,神秀一直以来都被认为是弘忍一系的代表,他的地位是得到了大唐官方承认的,而且当时的皈依者非常多。庵主在以前的文章中简单地驳斥了“神秀不如惠能”这样粗鄙的观点,有性兴趣的读者可以自行去查阅一下,本章就不再去多讲了。

神秀的“时时勤拂拭”,认为“自性的染着是外在的客尘所导致的,所以只要扫去客尘就能恢复其清净的面目”。什么是“客尘”,按照传统的观点就是讲“我执”和“法执”。

但惠能的禅宗不是这样认为的,他在吸收了大乘般若空宗的理论后,将所有的一切都推到了“心”的上面。惠能认为一切都是“自心”作用的结果,在批驳“我执”和“法执”的基础上,惠能的禅宗大师再进一步地认为是人的“贪爱”导致了对客观事物以及主观活动的“承认”,这才是“我执”和“法执”的根源。

“世人妙性本空,无有一法可得。”

读过《金刚经》的读者都知道,“如梦幻泡影,如露亦如电”这句话所指向的,就是大乘般若空观的核心。“无我相、人相、众生相、寿者相”,什么都不应当执著,什么都不应当承认,那还去“时时勤拂拭”什么呢?这一思想的引入,使得达摩的禅发生了翻天覆地的变化,原本还带有鲜明的小乘色彩的“静坐思虑”,一下子就变成了大乘味道浓郁的“智慧观照”。

“禅宗原本持有的观点是《楞伽经》中所讲的自性本净,被惠能引入《金刚经》后,一下子就成为了自性本空。”

当然,我们能够看成这是惠能的临门一脚,因为般若空宗的思想在隋唐时期已经是主流。

从达摩开始一直到四祖道信之前,禅宗都不太讲“般若”,但道信在弘法的时候已经开始讲般若思想。道信的弟子弘忍在黄梅弘法时,正式地将原本“心心相印”的《楞伽经》丢在一旁,改传般若思想的代表作《金刚经》。到了惠能这里,《金刚经》已经被禅宗推广到了极致,六祖惠能以及他的弟子都是非常擅长宣传的僧人。

“但持《金刚般若波罗蜜经》一卷,即得见性。”

这样的话,连《金刚经》都不敢讲出来,但惠能大师却对他的弟子这样讲(见敦煌本与宗宝本《坛经》)。《金刚经》讲“受持诵读为人解说此经,有无边无量不可思议福德”(不是功德),到了惠能这里一下子就成了“即得见性”。所以,《金刚经》从此以后就在南禅弟子的弘扬下广为流传,成为了佛教典籍中流传范围最广的经典之一,除了玄奘译出的《心经》外几乎无人能与之抗衡。

当然,庵主讲惠能以及其弟子善于宣传也没有什么恶意,这其实是事实也是优点。南禅弟子善于宣传这件事情,使得这一支最具中国本土特色的佛教宗派彻底发扬光大,千年以来都没有断绝。庵主是一个佛教历史与哲学方面的作者,所以与虔诚的教徒有很大的差别,如果觉得被冒犯的话那也只能说声抱歉。

正是这种飞跃性的改变,使得惠能的禅在修行方式上与达摩的禅截然不同,甚至可以说发生了质的飞跃。

“心性本净,客尘所染”,所以大家能够通过种种的方式去“扫除客尘”,这也就是传统意义上的禅法。神秀与这种思想是一脉相承的,所以“北渐”注重的是次第的修行,同时对义理也相当看重。但到了惠能这里,“心性本空”就注定了弟子们要被引入“智慧观照”的方向,那“智慧”这个东西怎么去把握呢?所以,“顿悟”这种思想就横空出世了,只要体味到“空”就能瞬间开悟。

“愚人、智人,佛性本无差别,只缘迷悟不同,前念迷即凡夫,所念悟即佛。”

除了利用般若空宗的思想改造达摩的禅宗之外,惠能的禅宗还吸收了《大般涅槃经》中“佛性”的思想,这为他争取到了广大的信众。“一切众生都有佛性”,大家都存在成佛的可能,而且是“放下屠刀,立地成佛”。请问,这样的一门宗教对大众的吸引力大不大?大得不得了,它充满了浪漫主义的色彩,与神秀那种埋头苦干的“现实主义”完全不同。

换句话讲,从达摩到神秀这一支的禅虽然总是在变,但归根结底还是存在标准的。但到了惠能这里,虽然有“标准”这个概念存在,但实际它在很多时候都被抹掉了。南禅非常奇怪,初学者往往会认为它没有门槛,只有修行到一定程度的人才会发现,原来南禅的门槛在半山腰。所以,学禅的人多如牛毛,但真正有成就的却凤毛麟角。

正是这方方面面的大改造,使得惠能的南禅在此时彻底地成熟起来,有了自己的理论也有了自己的实践方法。同时,惠能对“佛性论”的接受还极大地拓展了自己的信众,原本在山林间传播的南禅以飞快的速度发展了起来。

这里面的核心点就是“自性本空”的思想,而它的代表性口号就是“本来无一物,何处惹尘埃”的“无相偈”。那么,我们回到本文开头所要论证的问题——无相偈是惠能所作的吗?庵主给出的答案是否定的,因为它过于完美。

很多佛学家从历史的角度去考据,也得出了与庵主一样的结论,但本章庵主的目的是为了给各位读者阐述一下惠能禅宗的思想流变,所以不从历史的角度去论证。我们可以站在佛教思想的本身,去推断出惠能的“无相偈”其实是后世弟子加上去或者说完善过来的。

对于北传佛教来说,成佛是根本的目的。成佛的道路被总结为“六度”,即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若(不是智慧,至少不是世俗意义上的智慧),这也就是“戒定慧”三学。“戒”,这不用说,佛陀在涅槃的时候就留下遗言,要“以戒为师”。而佛教的根本分裂,也是围绕戒律(即十事非法引发的“毗舍离城集结”)所展开的。所以,佛教的宗派在戒律方面的争论很大,但一般都不从这方面展开探索成佛的方法,而是从“定”和“慧”入手。

“定”的道路非常明晰,从小乘的“四禅八定”到达摩的“壁观法”再到天台宗的“一心三观”等等,这一条道路上有太多太多的修行法门。同时,关于“慧”的道路也十分明晰,各个宗派同样十分重视“慧”。以天台宗为代表,僧人们走的是“定慧双修”的路子,庵主在上一篇文章中已经分析过了,这里就不再赘述。

但到了惠能这里,他虽然在嘴上也讲“以定慧为本”,但实际上只重视“慧”。这是一种非常大的叛逆和革新,所以南禅在早期是受到排斥的,因为惠能的思想过于叛逆。在《坛经》中就讲到,惠能在正式弘法之前躲藏了很长的时间,庵主以为这其实与他弘扬的思想有很大的关系。所以,惠能在后来对“定”的概念进行了修正,将其定义为“外离相为禅,内不乱为定”,其实就是变相地否定神秀等人的传统的那一套“定”。

这样一来,成佛的环节就大大地减少了,“顿悟成佛”的学说基础就能够立起来了。而惠能“顿悟成佛”的思想来源,其实与中国“涅槃学”的开山宗师竺道生有很大的关系,他比惠能早了300多年。竺道生是首位提出“一阐提也能成佛”的中国僧人,他在当时遭到了僧团的驱逐,因为这样的思想过于离经叛道。

当时,后来《大般涅槃经》被翻译成了中文,里面有“一切众生,皆有佛性”的思想,“佛性论”这才横扫南北成为北传的主流思想之一。当然,这中国的过程也是十分漫长的,大量的贵族僧侣以及统治者在其中起到了很大的作用。与上座部相比,“成佛”这样的想法本来就够离经叛道的了,还“一切众生都能成佛”,这简直就是不可思议的。但这一思想成为了北传佛教的重磅武器,它十分贴切中国人的心性和文化。

惠能曾经跟随弘忍学习了3年的《大般涅槃经》,这部经典与《金刚经》一样成为了他思想的主要来源。可以讲,从达摩到惠能这六位禅宗的祖师,他们的思想并非是南禅弟子所标榜的那样“心心相印”,而是不断地发生流变的,每一位祖师都在拿掉了达摩的东西后加入了新的东西。到了惠能这里,达摩的东西已经完全被拿掉了,禅宗被替换成了另一门宗派。

所以,不单单是南禅弟子吹捧的“法统”不可信,就连佛学家、历史学家考证出来的东西也不能全信。因为完全地站在历史的角度去考证,惠能的确是达摩祖师的弟子,但他们的思想完全是两种东西。那么,本章大致地整理出了从达摩到惠能禅宗思想的流变,但是它与本章所要讨论的主题有什么关系呢?

有的,庵主在这里为大家做最后的论证,我们从《坛经》中的一个故事去说起。

《坛经》中说六祖惠能去求见五祖弘忍的时候,因为身份低微遭到了众人的耻笑。弘忍问他:“你是南方乡下来的人,来这里做什么呢?”惠能讲出了那句非常著名的话,这句话后来也被《一代宗师》化用。

“人有南北,佛有南北吗?”

虽然这句话回答得很妙,但读完这篇文章的读者就能够发现,其实它是存在很大的矛盾的。惠能的回答是典型的“佛性论”思想,这也是南禅的两大支柱理念之一。但是,刚刚见到五祖弘忍的惠能,如何就一下子能讲出这么有见地的话来呢?《坛经》中讲他不识字又出身低微,听到《金刚经》后开悟去五祖弘忍门下求法等等,这些故事很多都充满矛盾。

惠能一方面被描绘为“目不识丁”的文盲,但又处处显示出自己的不同,《坛经》中的描述有着太过于明显的”主角光环“。当然,很多人可能会讲,惠能是开悟的累世修行人呀,他当然会知道“佛性论”。但既然如此,五祖弘忍同样作为开悟的大德,为何不一开始就将法嗣传给他呢?

“一个没有开悟的人,是无法印证别人开悟的。”

五祖能印证六祖开悟,那就证明他自己也开悟了,否则就是妄语。那两个都开悟的人,为什么还要绕那么大一个圈子,又是做偈子又是传袈裟?这很难自圆其说。而且,持有“自性本净”的弘忍,一下子就要接受“自性本空”的惠能的偈子,而不满于神秀的偈子,这在他们的思想流变上就很难说得过去。这两者之间存在本质性的差异,惠能是一种叛逆甚至说背叛,为何初来乍到弘忍门下就被宣扬了数十年“心性本净”的他接受?

虽然,弘忍当时大力弘扬《金刚经》和《涅槃经》,但他毕竟没有站出来否定自己的祖师达摩。大家能明白庵主的意思吗?宣扬某种新的理论或许只是在“调和”,这与接受一种全新改造过的理论是不同的。

“就好像一个的父母原本吃面,儿子调和了一下开始吃米饭也向别人推荐米饭,但孙子跑出来讲只能吃米饭,并且把家里煮面锅给砸了。各位觉得,他能马上被接受吗?”

所以,“本来无一物,何处惹尘埃”这样一句偈子过于完美,它过于贴合完全改造完成后的禅宗的理念,不由得不令人怀疑其真伪。

《坛经》这部经典涉及到的义理我们暂且不论,但就其所讲述的那些故事,只能讲充满了太多的矛盾点。而这些矛盾很显然是后世弟子“欲盖弥彰”的产物,大家不断地改动这部号称是惠能大师所做的经典,不断地将其修正为贴合已经完全成熟的南禅的“圣典”。甚至,还要不断地对外宣称这部书是“唯一一部非佛说而被称为经”的佛典,而且在时光的流转中逐渐地达到了宣传目的。

然而,这些弟子只顾着在历史方面去修修补补,以使得南禅的“法统”能说得过去(实际上与不是很成功)。但他们无暇顾及从达摩到惠能的传承过程中思想的流变,两者取其一,他们最终放弃了这部分的内容。因为义理的东西老百姓和一般的读书人不会去深究,但“法统”考据这种东西是中国的读书人最擅长的,而且文学性的故事要比辨析式的说教流传范围更广。

所以,庵主认定“无相偈”是后人逐渐完善起来的,惠能大师的真实偈子其实不是这样的。当然,历史学家在不同版本的《坛经》中发现了不同版本的“无相偈”,比如敦煌本的《坛经》并不是写“本来无一物,何处惹尘埃”,而是“佛性常清净,何处惹尘埃”。写到这里,想必大家都懂了,庵主的这篇文章也要结束了。

写这篇文章的目的呢,也不是为了讲南禅的坏话,但庵主也不能写成市面上流行的那种文章,一阵猛夸后留下空洞的文字就完了。各位花费时间读庵主的小文章,个人觉得

还是应当让大家了解到一些东西。不过,庵主也不能保证自己的话让人人都喜欢,只能这样讲了。

读别人的文章可能观点比较重要,但庵主的文章观点其实不是摆在首位的。有时候故意抛出吓人的论点,只是为了引发各位的兴趣而已。比如这篇文章,“无相偈”的真伪就不是重点,重点在于惠能的禅宗在思想上的流变,这个角度与以往的历史角度是截然不同的,或许能打开大家的思路。好了,本章内容就到此结束了,有兴趣的读者可以可以关注庵主加一下圈子——实话实话,里面是空的。

最近也没空去更新圈子,大家进去以后能遇见谁,能收获什么,庵主只能讲“随缘看造化”了。码字辛苦,聊以充饥,各位见笑!

(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)