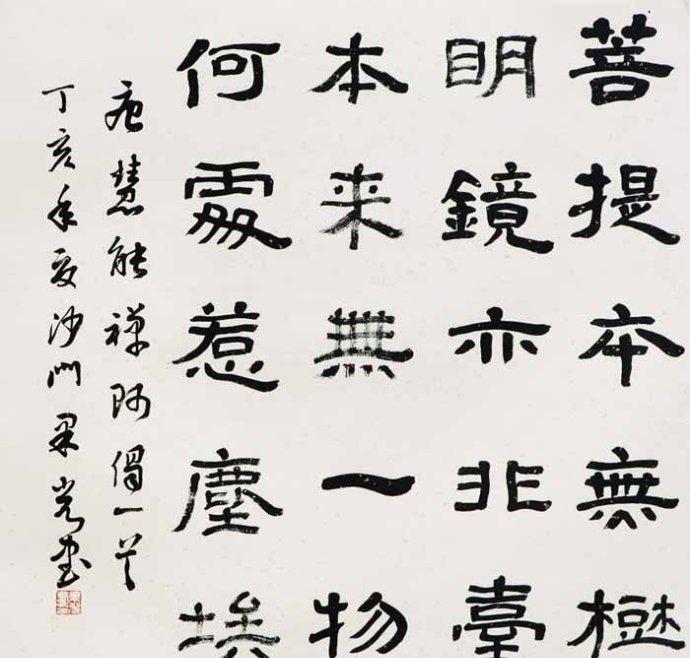

“本來無一物,何處惹塵埃”(無相偈),這句話可以說是中國人耳熟能詳的,其背後的故事自然也是家喻戶曉,庵主就不在這裡贅述了。

本章呢,庵主要與大家探讨一個比較大膽的問題——“無相偈”真的是六祖惠能所說的嗎?按照《壇經》或者是其他的佛教史傳的說法,這肯定是确鑿無疑的。但是,庵主今天要反其道而行之,從六祖惠能的思想角度出發,反證出十分不同的結論。

“無相偈,或許不是六祖惠能所說的,而是後人加進《壇經》的。”

當然,這個說法也并非是庵主的首創,曆來很多佛學家都秉持這種看法,希望大家的思維開闊一些。聲明一點,本章提出的論點不是庵主撰寫此文的目的,而是希望通過這樣反證的方式去梳理一下佛教思想的流變。

如果有讀者介意的話,可以在這裡就不繼續往下看了。庵主一直以為,所有的東西都是可以讨論的,隻要有邏輯論證的過程就可以了,是以不要盯着與自己想法不同的論點不放。

好,我們現在就開始本章的主題,探讨一下“無相偈”與六祖惠能真實思想的關系。

首先,我們要知道的一個現象是,曆代的禅宗史學家都以“明心見性,直指人心”來作為禅宗思想的總結,而且一直追溯到菩提達摩的時代。站在曆史的角度去看,禅宗的确能夠被追溯到達摩祖師的時代,但他與惠能的思想是完全一緻的嗎?這是一個很大的問題。

我們換句話講,從達摩到惠能之間還有四位祖師,他們之間的思想難道沒有發生流變嗎?或者更大膽地來說,達摩的禅、道信的禅、乃至是弘忍的禅、惠能的禅、神秀的禅,它們在思想的角度來說都是同一種東西嗎?這的的确确是一個值得商榷的問題,這也是本篇文章的核心點之一。

假設我們承認“禅宗”的思想都是一脈相承的,它的思想與它的曆史法脈都處在同樣的架構内,那本篇文章到此就結束了。因為它的思想從未變遷,那麼即便“無相偈”是後世的禅宗子弟加進去的,它也必然能夠一直追溯到惠能以及達摩那裡,而且分毫不差。

但實際上我們能很清晰地知道,禅宗五祖弘忍門下的神秀與惠能就産生了重大的分歧,“南能北秀”成為了黃梅禅系的兩大派。當然,《壇經》中為了彌合這一沖突,宣稱六祖惠能是“正法眼藏”,不遺餘力地在輿論上制造“法統”的概念。

比如,著名的圭峰宗密大師在他的著作中就這樣寫道:“達摩四來,唯傳心法,以心傳心,不立文字”。庵主以為,這樣的說法制造了一個巨大的“煙霧彈”,因為“以心傳心”的東西是不會有損耗或者增加的,是以,從達摩到惠能的禅都是同一個東西,他們所講的都是一個東西。

不知道大家領會到其中的奧秘沒有,實際上在“惠能的佛教”(引日本佛學家之稱呼)中,大量的弟子都在著作中強調“諸佛妙理,非關文字”、“欲求佛道,須悟此心”、“即心即佛,是心是佛”的思想,這其實是有所指的。講得最厲害的一位,當屬為惠能争得正統之位的荷澤神會禅師,他直接将問題講明了——“千經萬論,隻在明心”。

可以講,神會禅師的這句話影響深遠得很,現在依然有很多人拿這句口号去到處鼓吹。但它是很叛逆很新潮的,以往的曆代僧衆都不敢說出這樣的話,所有的經論都不如惠能禅宗中的“明心”。“心性”這個概念在南禅中被大量使用,就是從這個時候開始的,但它實際涵蓋的意義與我們的想象中的并不一樣。

在惠能的後世弟子中,強調“心性”在很大程度上是強調“印記”,而并非惠能的心性思想本身。比如上面提到的荷澤神會以及圭峰宗密等禅師,更為側重的是代表着法統的“心的印記”。那麼,惠能的“心性”到底是什麼意思呢?我們接下來要将其還原一下。

惠能的“心性說”大量借用了“自性”則要概念,在《壇經》中,就出現了許許多多關于“自性”的句子。比如,“一切般若智,皆從自性而出”、“自性内照,三毒即除”、“吾所說法,不離自性”等等,“自性”在惠能的佛教思想中是占據了主導地位的。“見性就能成佛”這樣的觀念,深深地影響了中國人,一直到惠能以後的今天依舊是如此。

那麼,“自性”這個概念是否就是指“本體”呢?如果熟悉佛教義理的讀者馬上就應當知道,它不可能是“本體”的意思。因為佛教的本質就是“否定第一因”、“否定本體”的,是以曆代的禅師們總是要強調“無所執”,強調“性本如空”。這裡面就存在一個非常大的誤區,那就是将“自性”與“自心”這兩個詞混淆起來。

它們為什麼會被混淆?因為“自性”這個概念很難去了解——本性是空,那還怎麼“見性成佛”呢?大家見來見去、悟來悟去,到底悟的是個啥?是以,為了友善描繪“自性”,惠能又引申出了“自心”的概念。大家可以這樣去了解,“自性”是那個如如不動的本來面目,而“自心”刹那生滅不停的造作之源(其實也不能這樣講,為了友善了解庵主這樣講,大家要稍微辨識一下)。

“自性”是“不生不滅、不斷不常、不垢不淨、不增不減、不來不去”的空空如也的那個東西,但它究竟是什麼,無法用語言和邏輯去了解。但是,“自心”是時刻處在變化當中的,“心生則種種法生,心滅則種種法滅”。是以,難以捉摸的“自性”是很難被一般人把握的,但我們可以“降伏其心”——無非、無亂、無癡即是“自性戒定慧”,明心之後方能見性。

以上就是惠能的南禅最為核心的地方,但這并非是他的獨創,也不是祖師達摩的發明,而是古印度哲學早就存在的命題——心性本淨,客塵所染。

“吾人心性,本來離煩迷妄而自性清淨,唯為客塵煩惱所染而成不淨。其客塵無始以來,與淨心俱在。由此造業,生起諸有為法,流轉生死,苦修聖道,則離染而淨心顯現矣。”

是以,從某種意義上來講,北禅神秀的“時時勤拂拭,勿使惹塵埃”并不比惠能的“本來無一物,何處惹塵埃”低級,在本質上他們都繼承了“心性本淨,客塵所染”的這一古老思想。“心性本淨”的思想甚至都不是佛教的獨創,而是繼承發揚了古印度婆羅門的哲學思想。當然,在這裡要講明一點,雖然佛教的典籍中總是将婆羅門教稱為“外道”,但不可否認它受到了其非常大的影響。

“千萬千萬,不能将佛教”從古印度的曆史背景中孤立出來,就像我們不能将儒家、道家從諸子百家中孤立出來一樣,他們在各自的文明體系中都是互相影響的。”

“自性”這個概念曾出現在《金十七論》(古印度數論派的經典《數論頌》)中,此論稱“如是我者,見自性故,即得解脫”,這其實與佛教的思想是一樣的。但我國最早傳入關于“自性”的佛典,是南朝劉宋時期求那跋陀羅尊者譯出的《楞伽經》,就是達摩禅師要“以心傳心”的那一本經典。

早期的禅僧其實以“楞伽師”為主,他們還是比較注重對義理的研究的,比如僧璨、慧可這些祖師,都對《楞伽經》很有研究。隻不過在黃梅禅系的弘忍以及其門人惠能的傳揚下,《金剛經》逐漸取代了《楞伽經》的地位,在義理方面的研究越來越弱。就這一點來講,惠能的禅宗與祖師爺達摩的禅宗就相差很大,這可以當成本文的輔助證據之一。

“吾觀震旦,所有經教,唯楞伽四卷,可以印心。”

是以講,如果離開“楞伽心意”,那就步入了兩種極端——口頭禅和狂禅。“口頭禅”的流毒非常深廣,其根源就在于對佛教義理的無知,在錯誤知見的基礎上層層加碼,導緻種種非常不如法的思想。而“狂禅”也基本一樣,不過它不是由于無知所造成的,而是沒有把握到“楞伽心意”的神髓,就狂妄地宣稱自己已然得果。

“集性自性,性自性,相信自性,大種性自性,因性自性,緣性自性,成性自性。”

在這七種自性當中,以“性自性”為“第一義心,成就如來世間出世間上上法”。《楞伽經》将“自性”提到了一個空前的高度,認為直入其心去顯現自性的境界,那就是佛了。關于“自性”的定義,《楞伽經》中的解釋也非常複雜,但總的來說是這樣的——心的境界超脫世間,斷除一切塵念和欲望,沒有一切理性或感性的活動,達到隻有“聖智”才能得到的神秘的境界,那就是自性。

這句話非常繞,但仔細想想其實也比較簡單。其實,與達摩同時代的僧人寶濾也大力弘揚《楞伽經》,南朝時期出現了非常具有特色的“楞伽師”,而且他們對于這部經典的解讀并不一緻。比如寶濾與達摩的思想非常接近,他也喊出了“即心即佛”這個口号。從這裡我們其實可以看出,所謂達摩面壁九年、離群索居的傳聞很難屬實,因為大家的思想都是互相影響的。比如傅翁曾做《心王銘》,直接講明了“心即是佛,除此心王,更無别佛”的觀點。

我們可以認為,惠能在這一方面繼承了達摩等人的思想,這其實也是間接地繼承了古印度的哲學思想。但是,惠能在很多方面都有自己的創新,他并非是後世弟子所傳的那樣與達摩祖師“心心相印”。

惠能與達摩等人不同的地方在哪裡呢?他在部分繼承了《楞伽經》思想的基礎上,又大量吸收了《金剛經》中大乘般若空宗的思想以及《大般涅槃經》中的佛性思想。是以,前幾天庵主說“惠能大字不識”其實是搞個噱頭,他應當是一個學問很深的人。惠能是非常偉大的佛教改革家,他在佛教哲學和佛教實踐兩個方面對佛教進行了大刀闊斧的改革,以此形成了非常獨特的“中國禅宗”,這是最具有中國人特質的宗教。

“從某種意義上來講,禅宗與悉達多的佛教,其實是兩種東西。”

很多佛學家都持有這樣的觀點,庵主也持有這樣的觀點。當然,或許很多高僧也持有同樣的觀點,但他們的身份使其無法如此大膽地表達出來。這也是很正常的事情,不單單是佛教如此,任何宗教在教内和教外就某些東西的看法都不一緻,甚至會走到相反的方向。誰對誰錯,基本上沒有人能夠給出答案,但“争鳴”是一定存在且有必要存在的。

《金剛經》在惠能的禅宗中逐漸取代了《楞伽經》,成為了“心心相印”的權威經典,這是惠能所做出的一個很大膽的舉措。在《壇經》中,《金剛經》這部書被提及多次,從惠能大師的突然悟道一直到晚年圓寂,都離不開它。這裡面的原因其實非常明顯,那就是惠能有意地要讓《金剛經》取代《楞伽經》,這與達摩留下的言教就非常沖突了。

“自性本淨”的确是達摩禅的核心思想,但他沒有講“自性本空”,《楞伽經》的思想也不是這樣的。但惠能的禅宗的核心思想之一,就是“自性本空”,他的“無相偈”很明顯地代表了這樣觀點——本來無一物,何處惹塵埃。(本文是論證“無相偈”非惠能所做,但在這裡還是友善行文,稱之為“惠能的無相偈”。)這與神秀所寫的偈子就很不一樣了,或者說,這是惠能對達摩到神秀這一支傳承的徹底沖擊。

順嘴提一下,弘忍“夜傳袈裟,心心相印”給惠能的故事雖然很精彩,但存在很大的争議。其實,神秀一直以來都被認為是弘忍一系的代表,他的地位是得到了大唐官方承認的,而且當時的皈依者非常多。庵主在以前的文章中簡單地駁斥了“神秀不如惠能”這樣粗鄙的觀點,有性興趣的讀者可以自行去查閱一下,本章就不再去多講了。

神秀的“時時勤拂拭”,認為“自性的染着是外在的客塵所導緻的,是以隻要掃去客塵就能恢複其清淨的面目”。什麼是“客塵”,按照傳統的觀點就是講“我執”和“法執”。

但惠能的禅宗不是這樣認為的,他在吸收了大乘般若空宗的理論後,将所有的一切都推到了“心”的上面。惠能認為一切都是“自心”作用的結果,在批駁“我執”和“法執”的基礎上,惠能的禅宗大師再進一步地認為是人的“貪愛”導緻了對客觀事物以及主觀活動的“承認”,這才是“我執”和“法執”的根源。

“世人妙性本空,無有一法可得。”

讀過《金剛經》的讀者都知道,“如夢幻泡影,如露亦如電”這句話所指向的,就是大乘般若空觀的核心。“無我相、人相、衆生相、壽者相”,什麼都不應當執著,什麼都不應當承認,那還去“時時勤拂拭”什麼呢?這一思想的引入,使得達摩的禅發生了翻天覆地的變化,原本還帶有鮮明的小乘色彩的“靜坐思慮”,一下子就變成了大乘味道濃郁的“智慧觀照”。

“禅宗原本持有的觀點是《楞伽經》中所講的自性本淨,被惠能引入《金剛經》後,一下子就成為了自性本空。”

當然,我們能夠看成這是惠能的臨門一腳,因為般若空宗的思想在隋唐時期已經是主流。

從達摩開始一直到四祖道信之前,禅宗都不太講“般若”,但道信在弘法的時候已經開始講般若思想。道信的弟子弘忍在黃梅弘法時,正式地将原本“心心相印”的《楞伽經》丢在一旁,改傳般若思想的代表作《金剛經》。到了惠能這裡,《金剛經》已經被禅宗推廣到了極緻,六祖惠能以及他的弟子都是非常擅長宣傳的僧人。

“但持《金剛般若波羅蜜經》一卷,即得見性。”

這樣的話,連《金剛經》都不敢講出來,但惠能大師卻對他的弟子這樣講(見敦煌本與宗寶本《壇經》)。《金剛經》講“受持誦讀為人解說此經,有無邊無量不可思議福德”(不是功德),到了惠能這裡一下子就成了“即得見性”。是以,《金剛經》從此以後就在南禅弟子的弘揚下廣為流傳,成為了佛教典籍中流傳範圍最廣的經典之一,除了玄奘譯出的《心經》外幾乎無人能與之抗衡。

當然,庵主講惠能以及其弟子善于宣傳也沒有什麼惡意,這其實是事實也是優點。南禅弟子善于宣傳這件事情,使得這一支最具中國本土特色的佛教宗派徹底發揚光大,千年以來都沒有斷絕。庵主是一個佛教曆史與哲學方面的作者,是以與虔誠的教徒有很大的差别,如果覺得被冒犯的話那也隻能說聲抱歉。

正是這種飛躍性的改變,使得惠能的禅在修行方式上與達摩的禅截然不同,甚至可以說發生了質的飛躍。

“心性本淨,客塵所染”,是以大家能夠通過種種的方式去“掃除客塵”,這也就是傳統意義上的禅法。神秀與這種思想是一脈相承的,是以“北漸”注重的是次第的修行,同時對義理也相當看重。但到了惠能這裡,“心性本空”就注定了弟子們要被引入“智慧觀照”的方向,那“智慧”這個東西怎麼去把握呢?是以,“頓悟”這種思想就橫空出世了,隻要體味到“空”就能瞬間開悟。

“愚人、智人,佛性本無差别,隻緣迷悟不同,前念迷即凡夫,所念悟即佛。”

除了利用般若空宗的思想改造達摩的禅宗之外,惠能的禅宗還吸收了《大般涅槃經》中“佛性”的思想,這為他争取到了廣大的信衆。“一切衆生都有佛性”,大家都存在成佛的可能,而且是“放下屠刀,立地成佛”。請問,這樣的一門宗教對大衆的吸引力大不大?大得不得了,它充滿了浪漫主義的色彩,與神秀那種埋頭苦幹的“現實主義”完全不同。

換句話講,從達摩到神秀這一支的禅雖然總是在變,但歸根結底還是存在标準的。但到了惠能這裡,雖然有“标準”這個概念存在,但實際它在很多時候都被抹掉了。南禅非常奇怪,初學者往往會認為它沒有門檻,隻有修行到一定程度的人才會發現,原來南禅的門檻在半山腰。是以,學禅的人多如牛毛,但真正有成就的卻鳳毛麟角。

正是這方方面面的大改造,使得惠能的南禅在此時徹底地成熟起來,有了自己的理論也有了自己的實踐方法。同時,惠能對“佛性論”的接受還極大地拓展了自己的信衆,原本在山林間傳播的南禅以飛快的速度發展了起來。

這裡面的核心點就是“自性本空”的思想,而它的代表性口号就是“本來無一物,何處惹塵埃”的“無相偈”。那麼,我們回到本文開頭所要論證的問題——無相偈是惠能所作的嗎?庵主給出的答案是否定的,因為它過于完美。

很多佛學家從曆史的角度去考據,也得出了與庵主一樣的結論,但本章庵主的目的是為了給各位讀者闡述一下惠能禅宗的思想流變,是以不從曆史的角度去論證。我們可以站在佛教思想的本身,去推斷出惠能的“無相偈”其實是後世弟子加上去或者說完善過來的。

對于北傳佛教來說,成佛是根本的目的。成佛的道路被總結為“六度”,即布施、持戒、忍辱、精進、禅定、般若(不是智慧,至少不是世俗意義上的智慧),這也就是“戒定慧”三學。“戒”,這不用說,佛陀在涅槃的時候就留下遺言,要“以戒為師”。而佛教的根本分裂,也是圍繞戒律(即十事非法引發的“毗舍離城集結”)所展開的。是以,佛教的宗派在戒律方面的争論很大,但一般都不從這方面展開探索成佛的方法,而是從“定”和“慧”入手。

“定”的道路非常明晰,從小乘的“四禅八定”到達摩的“壁觀法”再到天台宗的“一心三觀”等等,這一條道路上有太多太多的修行法門。同時,關于“慧”的道路也十分明晰,各個宗派同樣十分重視“慧”。以天台宗為代表,僧人們走的是“定慧雙修”的路子,庵主在上一篇文章中已經分析過了,這裡就不再贅述。

但到了惠能這裡,他雖然在嘴上也講“以定慧為本”,但實際上隻重視“慧”。這是一種非常大的叛逆和革新,是以南禅在早期是受到排斥的,因為惠能的思想過于叛逆。在《壇經》中就講到,惠能在正式弘法之前躲藏了很長的時間,庵主以為這其實與他弘揚的思想有很大的關系。是以,惠能在後來對“定”的概念進行了修正,将其定義為“外離相為禅,内不亂為定”,其實就是變相地否定神秀等人的傳統的那一套“定”。

這樣一來,成佛的環節就大大地減少了,“頓悟成佛”的學說基礎就能夠立起來了。而惠能“頓悟成佛”的思想來源,其實與中國“涅槃學”的開山宗師竺道生有很大的關系,他比惠能早了300多年。竺道生是首位提出“一闡提也能成佛”的中國僧人,他在當時遭到了僧團的驅逐,因為這樣的思想過于離經叛道。

當時,後來《大般涅槃經》被翻譯成了中文,裡面有“一切衆生,皆有佛性”的思想,“佛性論”這才橫掃南北成為北傳的主流思想之一。當然,這中國的過程也是十分漫長的,大量的貴族僧侶以及統治者在其中起到了很大的作用。與上座部相比,“成佛”這樣的想法本來就夠離經叛道的了,還“一切衆生都能成佛”,這簡直就是不可思議的。但這一思想成為了北傳佛教的重磅武器,它十分貼切中國人的心性和文化。

惠能曾經跟随弘忍學習了3年的《大般涅槃經》,這部經典與《金剛經》一樣成為了他思想的主要來源。可以講,從達摩到惠能這六位禅宗的祖師,他們的思想并非是南禅弟子所标榜的那樣“心心相印”,而是不斷地發生流變的,每一位祖師都在拿掉了達摩的東西後加入了新的東西。到了惠能這裡,達摩的東西已經完全被拿掉了,禅宗被替換成了另一門宗派。

是以,不單單是南禅弟子吹捧的“法統”不可信,就連佛學家、曆史學家考證出來的東西也不能全信。因為完全地站在曆史的角度去考證,惠能的确是達摩祖師的弟子,但他們的思想完全是兩種東西。那麼,本章大緻地整理出了從達摩到惠能禅宗思想的流變,但是它與本章所要讨論的主題有什麼關系呢?

有的,庵主在這裡為大家做最後的論證,我們從《壇經》中的一個故事去說起。

《壇經》中說六祖惠能去求見五祖弘忍的時候,因為身份低微遭到了衆人的恥笑。弘忍問他:“你是南方鄉下來的人,來這裡做什麼呢?”惠能講出了那句非常著名的話,這句話後來也被《一代宗師》化用。

“人有南北,佛有南北嗎?”

雖然這句話回答得很妙,但讀完這篇文章的讀者就能夠發現,其實它是存在很大的沖突的。惠能的回答是典型的“佛性論”思想,這也是南禅的兩大支柱理念之一。但是,剛剛見到五祖弘忍的惠能,如何就一下子能講出這麼有見地的話來呢?《壇經》中講他不識字又出身低微,聽到《金剛經》後開悟去五祖弘忍門下求法等等,這些故事很多都充滿沖突。

惠能一方面被描繪為“目不識丁”的文盲,但又處處顯示出自己的不同,《壇經》中的描述有着太過于明顯的”主角光環“。當然,很多人可能會講,惠能是開悟的累世修行人呀,他當然會知道“佛性論”。但既然如此,五祖弘忍同樣作為開悟的大德,為何不一開始就将法嗣傳給他呢?

“一個沒有開悟的人,是無法印證别人開悟的。”

五祖能印證六祖開悟,那就證明他自己也開悟了,否則就是妄語。那兩個都開悟的人,為什麼還要繞那麼大一個圈子,又是做偈子又是傳袈裟?這很難自圓其說。而且,持有“自性本淨”的弘忍,一下子就要接受“自性本空”的惠能的偈子,而不滿于神秀的偈子,這在他們的思想流變上就很難說得過去。這兩者之間存在本質性的差異,惠能是一種叛逆甚至說背叛,為何初來乍到弘忍門下就被宣揚了數十年“心性本淨”的他接受?

雖然,弘忍當時大力弘揚《金剛經》和《涅槃經》,但他畢竟沒有站出來否定自己的祖師達摩。大家能明白庵主的意思嗎?宣揚某種新的理論或許隻是在“調和”,這與接受一種全新改造過的理論是不同的。

“就好像一個的父母原本吃面,兒子調和了一下開始吃米飯也向别人推薦米飯,但孫子跑出來講隻能吃米飯,并且把家裡煮面鍋給砸了。各位覺得,他能馬上被接受嗎?”

是以,“本來無一物,何處惹塵埃”這樣一句偈子過于完美,它過于貼合完全改造完成後的禅宗的理念,不由得不令人懷疑其真僞。

《壇經》這部經典涉及到的義理我們暫且不論,但就其所講述的那些故事,隻能講充滿了太多的沖突點。而這些沖突很顯然是後世弟子“欲蓋彌彰”的産物,大家不斷地改動這部号稱是惠能大師所做的經典,不斷地将其修正為貼合已經完全成熟的南禅的“聖典”。甚至,還要不斷地對外宣稱這部書是“唯一一部非佛說而被稱為經”的佛典,而且在時光的流轉中逐漸地達到了宣傳目的。

然而,這些弟子隻顧着在曆史方面去修修補補,以使得南禅的“法統”能說得過去(實際上與不是很成功)。但他們無暇顧及從達摩到惠能的傳承過程中思想的流變,兩者取其一,他們最終放棄了這部分的内容。因為義理的東西老百姓和一般的讀書人不會去深究,但“法統”考據這種東西是中國的讀書人最擅長的,而且文學性的故事要比辨析式的說教流傳範圍更廣。

是以,庵主認定“無相偈”是後人逐漸完善起來的,惠能大師的真實偈子其實不是這樣的。當然,曆史學家在不同版本的《壇經》中發現了不同版本的“無相偈”,比如敦煌本的《壇經》并不是寫“本來無一物,何處惹塵埃”,而是“佛性常清淨,何處惹塵埃”。寫到這裡,想必大家都懂了,庵主的這篇文章也要結束了。

寫這篇文章的目的呢,也不是為了講南禅的壞話,但庵主也不能寫成市面上流行的那種文章,一陣猛誇後留下空洞的文字就完了。各位花費時間讀庵主的小文章,個人覺得

還是應當讓大家了解到一些東西。不過,庵主也不能保證自己的話讓人人都喜歡,隻能這樣講了。

讀别人的文章可能觀點比較重要,但庵主的文章觀點其實不是擺在首位的。有時候故意抛出吓人的論點,隻是為了引發各位的興趣而已。比如這篇文章,“無相偈”的真僞就不是重點,重點在于惠能的禅宗在思想上的流變,這個角度與以往的曆史角度是截然不同的,或許能打開大家的思路。好了,本章内容就到此結束了,有興趣的讀者可以可以關注庵主加一下圈子——實話實話,裡面是空的。

最近也沒空去更新圈子,大家進去以後能遇見誰,能收獲什麼,庵主隻能講“随緣看造化”了。碼字辛苦,聊以充饑,各位見笑!

(此處已添加圈子卡片,請到今日頭條用戶端檢視)