重庆谈判期间,毛泽东和蒋介石不约而同的都带了本《资治通鉴》,毛主席愣是通读了17遍的《资治通鉴》。

在史学领域,司马迁的《史记》的地位几乎是无可撼动的。

不过在某些人眼里,司马光的《资治通鉴》丝毫不逊于《史记》,这是为什么呢?

众所周知,《史记》是历史书籍,是文学世家司马迁父子所写,基本是可以说是本历史书,而《资治通鉴》是文学家兼政治家所写,而且专门为帝王治理国家所写,所以历代帝王对于《资治通鉴》是倍加推崇。司马光是为了巩固当时的封建政权,才编写《资治通鉴》,这就决定了此书的内容主要是政治史。

《资治通鉴》(常简作《通鉴》),是由北宋史学家司马光主编的一部多卷本编年体史书,共294卷,历时十九年完成。主要以时间为纲,事件为目,从周威烈王二十三年(公元前403年)写起,到五代后周世宗显德六年(公元959年)征淮南停笔,涵盖十六朝1362年的历史。

在这部书里,编者总结出许多经验教训,供统治者借鉴,宋神宗认为此书“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴诫来加强统治,所以定名为《资治通鉴》。《资治通鉴》全书294卷,约三百多万字,另有《考异》、《目录》各三十卷。

《资治通鉴》的内容以政治、军事和民族关系为主,兼及经济、文化和历史人物评价,目的是通过对事关国家盛衰、民族兴亡的统治阶级政策的描述警示后人。

《资治通鉴》是一部编年体的通史,而《史记》为第一部纪传体通史,《春秋》为现存最早编年体史书,《资治通鉴》按时间先后叙次史事,往往用追叙和终言的手法,说明史事的前因后果,容易使人得到系统而明晰的印象。它的内容以政治、军事的史实为主,借以展示历代君臣治乱、成败、安危之迹,作为历史的借鉴。叙述了各族人民的生活与斗争。

《通鉴》由司马光总其大成,协修者有刘恕、刘攽、范祖禹3人。刘恕博闻强记,自《史记》以下诸史,旁及私记杂说,无所不览,对《通鉴》的讨论编次,用力最多。刘攽于汉史、范祖禹于唐史,都有专深的研究。他们分工合作,各自作出了重要贡献。最后,由司马光修改润色,写成定稿。

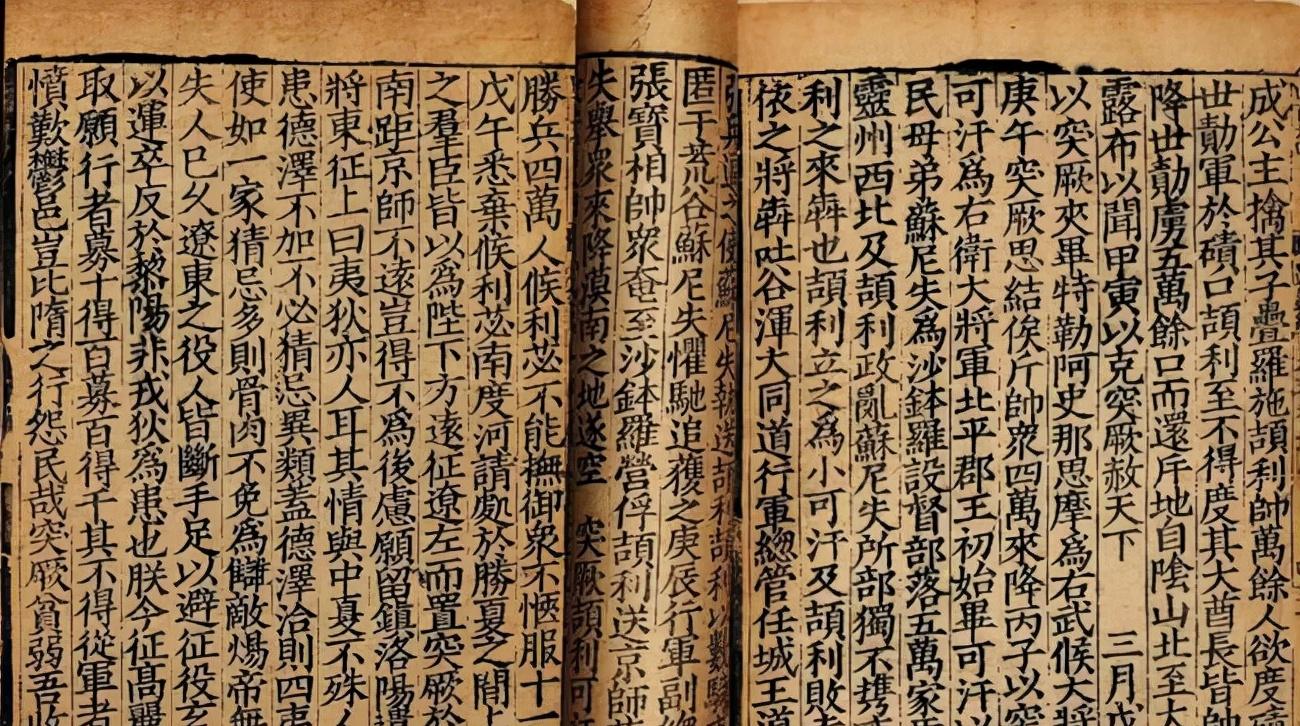

司马光编撰《资治通鉴》的残稿

《资治通鉴》自成书以来,历代帝王将相、文人骚客、各界要人争读不止。点评批注《资治通鉴》的帝王、贤臣、鸿儒及现代的政治家、思想家、学者不胜枚举、数不胜数。作为历代君王的教科书,对《资治通鉴》的称誉除《史记》外,几乎都不可以和《资治通鉴》媲美。

除政治之外,《资治通鉴》在文化、科技、经济、军事等方面均有记载。在文化方面,就学术思想来说,上至先秦的儒、法名、阴阳、纵横五家的代表人物和学术主张,下及汉初的黄老思想,汉武帝的独尊儒术,以及魏晋玄学的盛行都有记载。对于佛教、道教的起源、发展,以及儒、佛、道之间的斗争也有叙述。对西汉以来经学的发展,典籍的校理,石经的刻立,九经的雕印及流传,都有较系统的陈述。著名的文人学士及其作品也有记载。

毛泽东主席自称曾17次批注过《资治通鉴》,并评价说:“一十七遍。每读都获益匪浅。一部难得的好书噢......中国有两部大书,一曰《史记》,一曰《资治通鉴》,都是有才气的人,在政治上不得志的境遇中编写的……《通鉴》里写战争,真是写得神采飞扬,传神得很,充满了辩证法。”

《资治通鉴》适合所有人读,不管你现在处在怎样的社会岗位上。周山想用现代文字中常见的两个词,对这个问题进一步加以说明。这两个词,一是“格调”,二是“格局”。

梁启超则称赞《资治通鉴》是中国历史上最成功的政治教科书。司马光始终在引导人们,凡事必须走正道。歪门邪道、小聪明,有时候会给人带来一点眼前利益,但从长远来看,必然是失败的。这个和《道德经》不谋而合,道德经要让大家一定要走正道、大道,切不可走捷径,因为捷径往往是错误的。资治通鉴》用历史长河中的无数事例来证明这一点,通往光明和永久性的成功,只有一条道:那就是正道。什么是正道?凡事不能唯利是图,小到个人行为举止,大到国家方针政策,都必须符合公是公非,等等,其内涵可以很丰富。

晚年毛泽东主席的会客厅全是各种书籍,当然包括《资治通鉴》。

当然,《资治通鉴》政治目的是第一位的,肯定有其不足之处,比如:

1、《资治通鉴》着重于政治与军事的着墨,对于经济方面记载不多,如载“租庸调制”仅“初定租、庸、调法,每丁租二石,绢二匹,绵三两,自兹以外,不得横有调敛。”二十余字,《通鉴记末本末》只收录两则与经济有关的史料,至于文化、艺术、宗教谈得更少。

2、项羽的垓下歌、刘邦的大风歌等,《通鉴》皆不取,但对于“诗赋有所讥讽”者则采之,如卷一百四赵整作歌、卷一三四百姓为袁粲作歌。杜甫这样的人物,甚至只提到一次,而且还是通过其他人牵扯进来的,你说搞笑搞笑?柳宗元是政治人物,文学地位虽小于杜甫,司马光却把他的《梓人传》、《种树郭橐驼传》两篇大作收录起来。

3、《资治通鉴》又专记鸠摩罗什译经,却不记玄奘译经,又详细记载北魏太武帝、北周武帝以及唐武宗三次大规模的禁佛毁佛事件;记陈群的九品中正制,却不记隋代开进士科取士,凡与政治无关者,多不录取。顾炎武说:“此书本以资治,何暇录及文人?”

所以说,如果你从文学角度来看《资治通鉴》,虽然有借鉴意义,但也只能呵呵了!

司马光简介:

司马光(1019-1086),北宋时期政治家、史学家、文学家。北宋陕州夏县涑水乡(今山西夏县)人,出生于河南省光山县,原字公实,后改君实,原号迂夫,后改迂叟,世称涑水先生。司马光自幼嗜学,尤喜《春秋左氏传》。司马光著述颇多。除了《资治通鉴》,还有《通鉴举要历》八十卷、《稽古录》二十卷、《本朝百官公卿表》六卷。此外,他在文学、经学、哲学乃至医学方面都进行过钻研和著述,主要代表作有《翰林诗草》《注古文学经》《易说》《注太玄经》《注扬子》《书仪》《游山行记》《续诗治》《医问》《涑水记闻》《类篇》《司马文正公集》等。在历史上,司马光曾被奉为儒家三圣之一。

这里,周山小编就把《资治通鉴》六句金言送给大家。可以大致了解一下《资治通鉴》,如果你想更加详细了解,只有读原文了,这个,这个,实在惭愧,周山小编还真没有通读过呢。

1、吾日暮途远

人生在世,应该有所追求,要有清晰的人生目标,并且为之持续的奋斗者。老人有一句话叫做不争馒头争口气,就是因为人生活在世,漫漫几十年,必须要有清晰的信念感,并且愿意为之做出持续的努力。

2、相慕用之诚,後相倍之戾也!

两个人之间最深的连接便是利益,当利益相同之时,他们可以成为知己好友;当利益驱散知识,他们会成为仇视的敌人。现在很多人在面对人际交往时会感到非常的迷茫,明明自己已经付出了真心,为什么却不能够得到同等的回报呢?如果你能够把两个人之间的交往,看成是一次利益的等价交换的话,那么一切都可以解释的通。

3、人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!

人最终的人生能够取得什么样的成果,达到什么样的人生高度,其实与个人的能力并无太大的关系,影响这些最终的因素是所处的环境。“孟母三迁”,孟母为了孩子学习,甚至能够数次搬家,只为了给孩子找找寻一个良好的学习环境。想要让人生有所发展,也必须要找寻适合的土壤才可以。

4、桃李不言,下自成蹊。

品德高尚的人不需要说太多的话,他们往往会因为自己高尚的品德以及良好的人品吸引周围的人。我们在挑选真心值得交往的朋友之时,可以从他的内在出发,不必要流于表面,被对方的华丽的外表所迷惑,有的人往往是金玉其外,败絮其中。好的朋友会与你产生积极的正能量的影响,而坏的朋友甚至会给你带入无边的黑暗之中。想要让人生有所发展,那么要给自己营造一个积极向上的氛围,就从要选好朋友开始。

5、失之毫厘,差以千里。

千里之行,始于足下,任何不起眼的事情,都可以影响事情发展的步伐。小事情在事物的全局中看似非常不起眼,但是如果不关注,不先解决小的矛盾的话,那么如何期望事情发展会拥有期望的结局呢?一屋不扫何以平天下。

6、欲而不知止,失其所以有。

欲望是可以促使人进步的,但是当欲望过盛之时,如果不能够很好的控制自身的欲望,那么此时也是你毁灭的边缘。老天想要毁灭一个人,必先让其膨胀,懂得适当的克制自己的欲望,不但想要拥有的得不到,同时也会失去已经拥有的。欲望是一把双刃剑,但看你如何运用它。