重慶談判期間,毛澤東和蔣介石不約而同的都帶了本《資治通鑒》,毛主席愣是通讀了17遍的《資治通鑒》。

在史學領域,司馬遷的《史記》的地位幾乎是無可撼動的。

不過在某些人眼裡,司馬光的《資治通鑒》絲毫不遜于《史記》,這是為什麼呢?

衆所周知,《史記》是曆史書籍,是文學世家司馬遷父子所寫,基本是可以說是本曆史書,而《資治通鑒》是文學家兼政治家所寫,而且專門為帝王治理國家所寫,是以曆代帝王對于《資治通鑒》是倍加推崇。司馬光是為了鞏固當時的封建政權,才編寫《資治通鑒》,這就決定了此書的内容主要是政治史。

《資治通鑒》(常簡作《通鑒》),是由北宋史學家司馬光主編的一部多卷本編年體史書,共294卷,曆時十九年完成。主要以時間為綱,事件為目,從周威烈王二十三年(公元前403年)寫起,到五代後周世宗顯德六年(公元959年)征淮南停筆,涵蓋十六朝1362年的曆史。

在這部書裡,編者總結出許多經驗教訓,供統治者借鑒,宋神宗認為此書“鑒于往事,有資于治道”,即以曆史的得失作為鑒誡來加強統治,是以定名為《資治通鑒》。《資治通鑒》全書294卷,約三百多萬字,另有《考異》、《目錄》各三十卷。

《資治通鑒》的内容以政治、軍事和民族關系為主,兼及經濟、文化和曆史人物評價,目的是通過對事關國家盛衰、民族興亡的統治階級政策的描述警示後人。

《資治通鑒》是一部編年體的通史,而《史記》為第一部紀傳體通史,《春秋》為現存最早編年體史書,《資治通鑒》按時間先後叙次史事,往往用追叙和終言的手法,說明史事的前因後果,容易使人得到系統而明晰的印象。它的内容以政治、軍事的史實為主,借以展示曆代君臣治亂、成敗、安危之迹,作為曆史的借鑒。叙述了各族人民的生活與鬥争。

《通鑒》由司馬光總其大成,協修者有劉恕、劉攽、範祖禹3人。劉恕博聞強記,自《史記》以下諸史,旁及私記雜說,無所不覽,對《通鑒》的讨論編次,用力最多。劉攽于漢史、範祖禹于唐史,都有專深的研究。他們分工合作,各自作出了重要貢獻。最後,由司馬光修改潤色,寫成定稿。

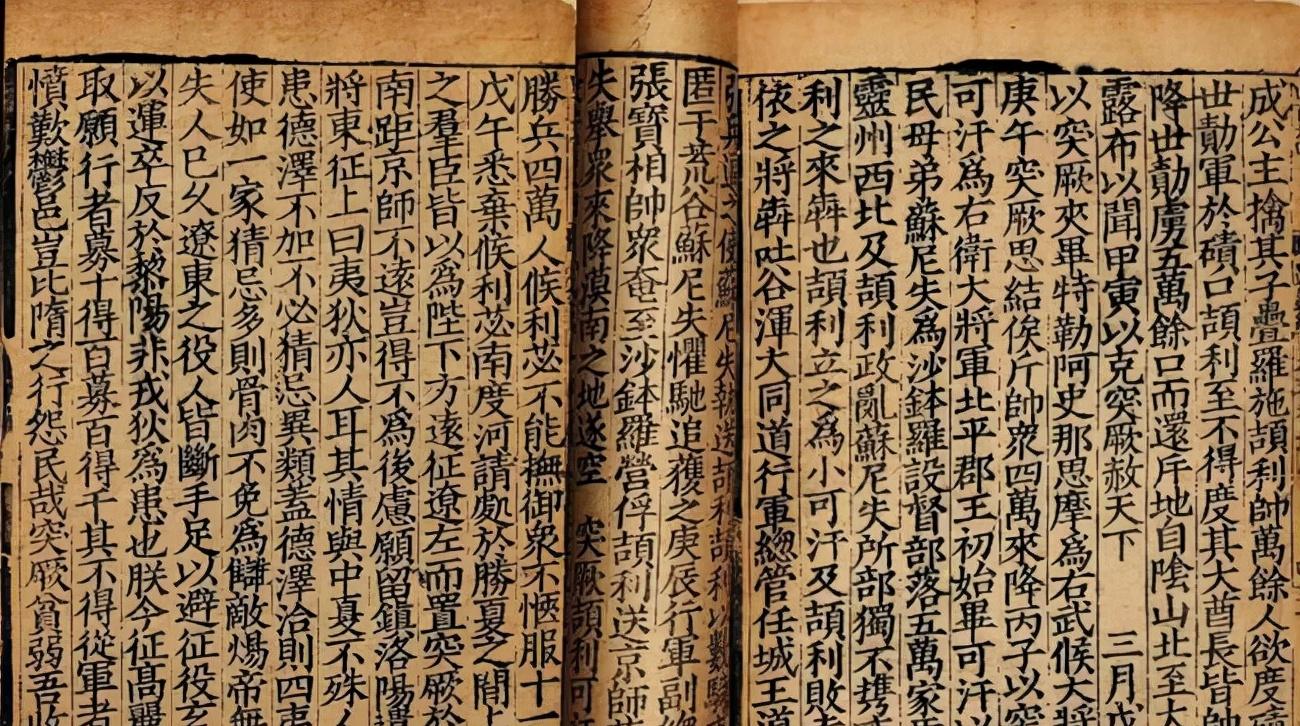

司馬光編撰《資治通鑒》的殘稿

《資治通鑒》自成書以來,曆代帝王将相、文人騷客、各界要人争讀不止。點評批注《資治通鑒》的帝王、賢臣、鴻儒及現代的政治家、思想家、學者不勝枚舉、數不勝數。作為曆代君王的教科書,對《資治通鑒》的稱譽除《史記》外,幾乎都不可以和《資治通鑒》媲美。

除政治之外,《資治通鑒》在文化、科技、經濟、軍事等方面均有記載。在文化方面,就學術思想來說,上至先秦的儒、法名、陰陽、縱橫五家的代表人物和學術主張,下及漢初的黃老思想,漢武帝的獨尊儒術,以及魏晉玄學的盛行都有記載。對于佛教、道教的起源、發展,以及儒、佛、道之間的鬥争也有叙述。對西漢以來經學的發展,典籍的校理,石經的刻立,九經的雕印及流傳,都有較系統的陳述。著名的文人學士及其作品也有記載。

毛澤東主席自稱曾17次批注過《資治通鑒》,并評價說:“一十七遍。每讀都獲益匪淺。一部難得的好書噢......中國有兩部大書,一曰《史記》,一曰《資治通鑒》,都是有才氣的人,在政治上不得志的境遇中編寫的……《通鑒》裡寫戰争,真是寫得神采飛揚,傳神得很,充滿了辯證法。”

《資治通鑒》适合所有人讀,不管你現在處在怎樣的社會崗位上。周山想用現代文字中常見的兩個詞,對這個問題進一步加以說明。這兩個詞,一是“格調”,二是“格局”。

梁啟超則稱贊《資治通鑒》是中國曆史上最成功的政治教科書。司馬光始終在引導人們,凡事必須走正道。歪門邪道、小聰明,有時候會給人帶來一點眼前利益,但從長遠來看,必然是失敗的。這個和《道德經》不謀而合,道德經要讓大家一定要走正道、大道,切不可走捷徑,因為捷徑往往是錯誤的。資治通鑒》用曆史長河中的無數事例來證明這一點,通往光明和永久性的成功,隻有一條道:那就是正道。什麼是正道?凡事不能唯利是圖,小到個人行為舉止,大到國家方針政策,都必須符合公是公非,等等,其内涵可以很豐富。

晚年毛澤東主席的會客廳全是各種書籍,當然包括《資治通鑒》。

當然,《資治通鑒》政治目的是第一位的,肯定有其不足之處,比如:

1、《資治通鑒》着重于政治與軍事的着墨,對于經濟方面記載不多,如載“租庸調制”僅“初定租、庸、調法,每丁租二石,絹二匹,綿三兩,自茲以外,不得橫有調斂。”二十餘字,《通鑒記末本末》隻收錄兩則與經濟有關的史料,至于文化、藝術、宗教談得更少。

2、項羽的垓下歌、劉邦的大風歌等,《通鑒》皆不取,但對于“詩賦有所譏諷”者則采之,如卷一百四趙整作歌、卷一三四百姓為袁粲作歌。杜甫這樣的人物,甚至隻提到一次,而且還是通過其他人牽扯進來的,你說搞笑搞笑?柳宗元是政治人物,文學地位雖小于杜甫,司馬光卻把他的《梓人傳》、《種樹郭橐駝傳》兩篇大作收錄起來。

3、《資治通鑒》又專記鸠摩羅什譯經,卻不記玄奘譯經,又詳細記載北魏太武帝、北周武帝以及唐武宗三次大規模的禁佛毀佛事件;記陳群的九品中正制,卻不記隋代開進士科取士,凡與政治無關者,多不錄取。顧炎武說:“此書本以資治,何暇錄及文人?”

是以說,如果你從文學角度來看《資治通鑒》,雖然有借鑒意義,但也隻能呵呵了!

司馬光簡介:

司馬光(1019-1086),北宋時期政治家、史學家、文學家。北宋陝州夏縣涑水鄉(今山西夏縣)人,出生于河南省光山縣,原字公實,後改君實,原号迂夫,後改迂叟,世稱涑水先生。司馬光自幼嗜學,尤喜《春秋左氏傳》。司馬光著述頗多。除了《資治通鑒》,還有《通鑒舉要曆》八十卷、《稽古錄》二十卷、《本朝百官公卿表》六卷。此外,他在文學、經學、哲學乃至醫學方面都進行過鑽研和著述,主要代表作有《翰林詩草》《注古文學經》《易說》《注太玄經》《注揚子》《書儀》《遊山行記》《續詩治》《醫問》《涑水記聞》《類篇》《司馬文正公集》等。在曆史上,司馬光曾被奉為儒家三聖之一。

這裡,周山小編就把《資治通鑒》六句金言送給大家。可以大緻了解一下《資治通鑒》,如果你想更加詳細了解,隻有讀原文了,這個,這個,實在慚愧,周山小編還真沒有通讀過呢。

1、吾日暮途遠

人生在世,應該有所追求,要有清晰的人生目标,并且為之持續的奮鬥者。老人有一句話叫做不争饅頭争口氣,就是因為人生活在世,漫漫幾十年,必須要有清晰的信念感,并且願意為之做出持續的努力。

2、相慕用之誠,後相倍之戾也!

兩個人之間最深的連接配接便是利益,當利益相同之時,他們可以成為知己好友;當利益驅散知識,他們會成為仇視的敵人。現在很多人在面對人際交往時會感到非常的迷茫,明明自己已經付出了真心,為什麼卻不能夠得到同等的回報呢?如果你能夠把兩個人之間的交往,看成是一次利益的等價交換的話,那麼一切都可以解釋的通。

3、人之賢不肖譬如鼠矣,在所自處耳!

人最終的人生能夠取得什麼樣的成果,達到什麼樣的人生高度,其實與個人的能力并無太大的關系,影響這些最終的因素是所處的環境。“孟母三遷”,孟母為了孩子學習,甚至能夠數次搬家,隻為了給孩子找找尋一個良好的學習環境。想要讓人生有所發展,也必須要找尋适合的土壤才可以。

4、桃李不言,下自成蹊。

品德高尚的人不需要說太多的話,他們往往會因為自己高尚的品德以及良好的人品吸引周圍的人。我們在挑選真心值得交往的朋友之時,可以從他的内在出發,不必要流于表面,被對方的華麗的外表所迷惑,有的人往往是金玉其外,敗絮其中。好的朋友會與你産生積極的正能量的影響,而壞的朋友甚至會給你帶入無邊的黑暗之中。想要讓人生有所發展,那麼要給自己營造一個積極向上的氛圍,就從要選好朋友開始。

5、失之毫厘,差以千裡。

千裡之行,始于足下,任何不起眼的事情,都可以影響事情發展的步伐。小事情在事物的全局中看似非常不起眼,但是如果不關注,不先解決小的沖突的話,那麼如何期望事情發展會擁有期望的結局呢?一屋不掃何以平天下。

6、欲而不知止,失其是以有。

欲望是可以促使人進步的,但是當欲望過盛之時,如果不能夠很好的控制自身的欲望,那麼此時也是你毀滅的邊緣。老天想要毀滅一個人,必先讓其膨脹,懂得适當的克制自己的欲望,不但想要擁有的得不到,同時也會失去已經擁有的。欲望是一把雙刃劍,但看你如何運用它。