常在书本上看到“戎装”这类词,也明确地知道“投笔从戎”这句话的出处,“戎”字和军队联系紧密,这原本已经植根在记忆里了。近来翻看历史书,发现了一个问题,西周末年申侯联合犬戎攻杀周幽王,不论那著名的“烽火戏诸侯”故事是否真实,“犬戎”的出现都是个重要因素,这里的“戎”显然是一个族群的代称,这就和原先固定思维里的印象有些出入。还有,春秋五霸中的秦穆公称霸是从“称霸西戎”开始的,这里的“西戎”显然指的也是族群,如果按这个解释来套用“投笔从戎”,那意思就大变样了。

发现问题不要搁置,马上翻书查查看吧。

<h1>戎族</h1>

以“戎”为名的,区别于中原华夏族的族群很早就存在,在先秦主要指西北部的好战部落,居于中原的夏、商、周王朝称四方的蛮族为东夷、西戎、南蛮、北狄,

《大戴礼记·明堂》云:“南蛮,东夷,北狄,西戎。”

《尔雅·释地》:“九夷,八狄,七戎,六蛮,谓之四海。”

各部落间区分并不十分明显,他们也不断迁徙,相互攻伐、融合,甚至和西亚及印度都有交流、融入。

秦穆公用计灭西戎中最强的绵诸王,其他二十多个戎、狄部落都来归附,秦由此辟地千里,疆界南至秦岭,西达甘肃临洮,北至宁夏盐池,东到黄河。周襄王还派召公过送金鼓给秦穆公,表示祝贺,秦开始强大。也因为戎族的好战习性,多年与之作战秦军作战能力相对中原诸侯国军队更强。《芈月传》里提到的义渠也是西部羌戎部落其中之一。有独立军事力量的戎族随着秦的统一,逐渐在更强大的中央集权军事力量打压下,从华夏大地上消失,戎族的聚居地成为秦朝的一个个郡县。

<h1>甲骨文及古籍记载</h1>

在商代甲骨文中就有“戎”字,据考证其含义确实是我们熟知的指代武装战士的意思。在商末的甲骨中出现“北唐戎”字样,关于夏朝的记载里也有名为“有娀氏”的方国。

《诗·商颂》:“有娀方将,帝立于生商。”

郑笺:“娀氏之女,简狄吞之而生契。”

说明商王的祖先也来自戎狄。北唐戎据说是尧的后人,在今天河北唐县,为了区别位于山西南部的南唐称为北唐。后北唐戎有一支演变为北戎,西周末年被燕灭了。这些部落虽名为戎狄,实际血缘上和中原部落区别不大,估计只是在于文化程度略低,更加好战。由好战而联系到甲兵也顺理成章,估计“戎”字关于军事的含义也由此而来。

<h1>“戎”字含义</h1>

羊绒生长在山羊外表皮层,覆盖在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒,在入冬寒冷时长出,用来抵御风寒,开春转暖后自动脱落,生长有周期性,一年一次。这和古代的减丁战争的性质和周期相同。

据记载,金朝有感蒙古的威胁,每年定期进行一次对蒙古草原的扫荡,专杀蒙古男子,劫掠女人和孩子为奴,目的是让蒙古没有足够的实力对抗自己,称为“减丁战争”。

商代甲骨文相当多“伐羌”、“获羌”、“用羌”字眼,是征伐、抓捕和用羌人做牺牲祭祀祖先的意思,这和金朝的“减丁战争”做法如出一辙。“戎”通“绒”,在这里“西戎”就是对西部周期性用兵的意思,像羊绒的生长脱落一样,周期性减少蛮族的威胁。

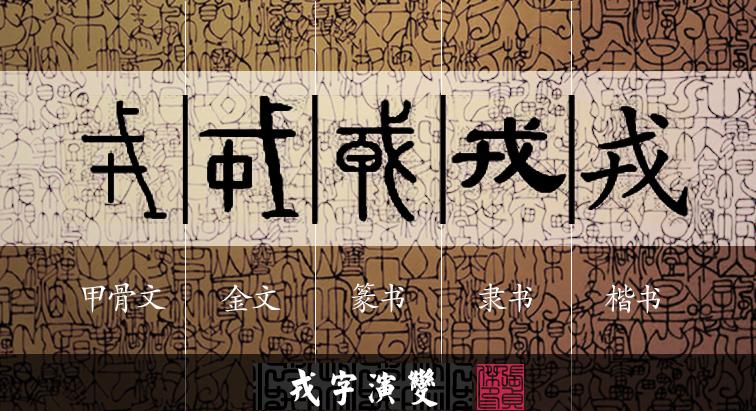

<h1>“戎”字字形</h1>

“戎”是会意字,会意。从戈,从十。“戈”是兵器,“十”是铠甲的“甲”。本义:古代兵器的总称。《说文解字》中说弓、殳、矛、戈、戟为古代五戎。

“十”在金文里是手持盾牌的形象,戈盾放在一起组成“戎”字。

在小篆里,“戎”字中“十”的位置是“甲”字,代表铠甲,应该是从金文防护的盾引申为保护身体的甲胄了。

再细查,《左传》、《诗经》、《康熙字典》等各类典籍对“戎”的含义和用法还有一些更详细的解释。

汉字博大精深,一个“戎”字就包含了远古先秦部落族群的融合发展史、古代战争防护设备及武器演变发展史、减丁战争……而这只是华夏文明冰山一角上的一颗小冰粒,祖先留下的精神文化财富让后人受用不尽。