不同类型的互利共生关系常常共存于同一个群落之中,这些互利共生的物种会相互作用、协同进化并形成互相依赖的复杂网络,但网络中的物种如何互作以及网络稳定性维持的机制仍不清楚。

在一个由黄猄蚁-角蝉和榕树-榕小蜂组成的网络中,中国科学院西双版纳热带植物园协同进化研究组科研人员王波及其合作者发现,角蝉的体表化合物和榕树果枝的表皮化合物组成相似。行为测试的结果表明,角蝉的体表化合物和榕树果枝的表皮化合物都能减少黄猄蚁对角蝉若虫的捕食,从而在没有蜜露的情况下维持蚂蚁-角蝉之间的互利共生关系;角蝉对于榕树气味的模拟能维持蚂蚁-角蝉互利共生关系。此外,黄猄蚁的数量与角蝉的数量呈现显著的正相关关系。相比于隔离了黄猄蚁-角蝉的果枝,黄猄蚁-角蝉数量较多的果枝上传粉小蜂子代数量更多,榕树种子产量更大。

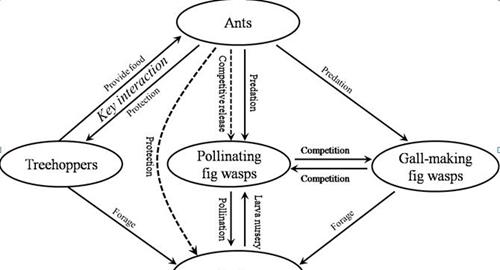

黄猄蚁和角蝉形成了互利共生的关系,另一方面它们能有效的捕食非传粉榕小蜂,减少非传粉榕小蜂和传粉榕小蜂之间的竞争,从而保护榕树-传粉小蜂之间的互利共生关系。研究表明,物种间化学信号的模拟在复杂网络的稳定性维持中发挥重要作用。相关研究成果以Chemical camouflage: a key process in shaping an ant-treehopper and fig-fig wasp mutualistic network为题,在线发表在Scientific Reports上。

蚂蚁-角蝉和榕树-榕小蜂互利共生网络种间关系。

不同丰度的蚂蚁-角蝉数量对榕小蜂群落组成(a)及榕小蜂子代数量和榕树种子产量(b)的影响。