不同類型的互利共生關系常常共存于同一個群落之中,這些互利共生的物種會互相作用、協同進化并形成互相依賴的複雜網絡,但網絡中的物種如何互作以及網絡穩定性維持的機制仍不清楚。

在一個由黃猄蟻-角蟬和榕樹-榕小蜂組成的網絡中,中國科學院西雙版納熱帶植物園協同進化研究組科研人員王波及其合作者發現,角蟬的體表化合物和榕樹果枝的表皮化合物組成相似。行為測試的結果表明,角蟬的體表化合物和榕樹果枝的表皮化合物都能減少黃猄蟻對角蟬若蟲的捕食,進而在沒有蜜露的情況下維持螞蟻-角蟬之間的互利共生關系;角蟬對于榕樹氣味的模拟能維持螞蟻-角蟬互利共生關系。此外,黃猄蟻的數量與角蟬的數量呈現顯著的正相關關系。相比于隔離了黃猄蟻-角蟬的果枝,黃猄蟻-角蟬數量較多的果枝上傳粉小蜂子代數量更多,榕樹種子産量更大。

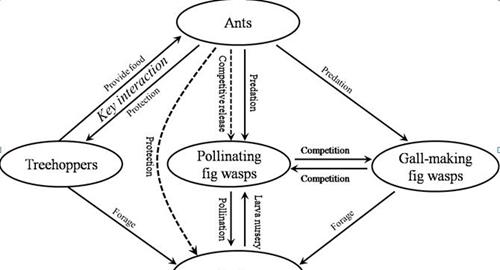

黃猄蟻和角蟬形成了互利共生的關系,另一方面它們能有效的捕食非傳粉榕小蜂,減少非傳粉榕小蜂和傳粉榕小蜂之間的競争,進而保護榕樹-傳粉小蜂之間的互利共生關系。研究表明,物種間化學信号的模拟在複雜網絡的穩定性維持中發揮重要作用。相關研究成果以Chemical camouflage: a key process in shaping an ant-treehopper and fig-fig wasp mutualistic network為題,線上發表在Scientific Reports上。

螞蟻-角蟬和榕樹-榕小蜂互利共生網絡種間關系。

不同豐度的螞蟻-角蟬數量對榕小蜂群落組成(a)及榕小蜂子代數量和榕樹種子産量(b)的影響。