从影43年,筱田正浩一共拍摄了36部电影,2003年完成力作《间谍佐尔格》,兑现了退出影坛的诺言。其作品常常呈现出宿命和荒谬的悲剧,也常触及人在堕落中的下沉姿态。与此同时,他对人世间经常出现的无常和孤独,总是能以坦然的心态去面对——尽管略显虚无主义,但的确能开阔人的胸怀。

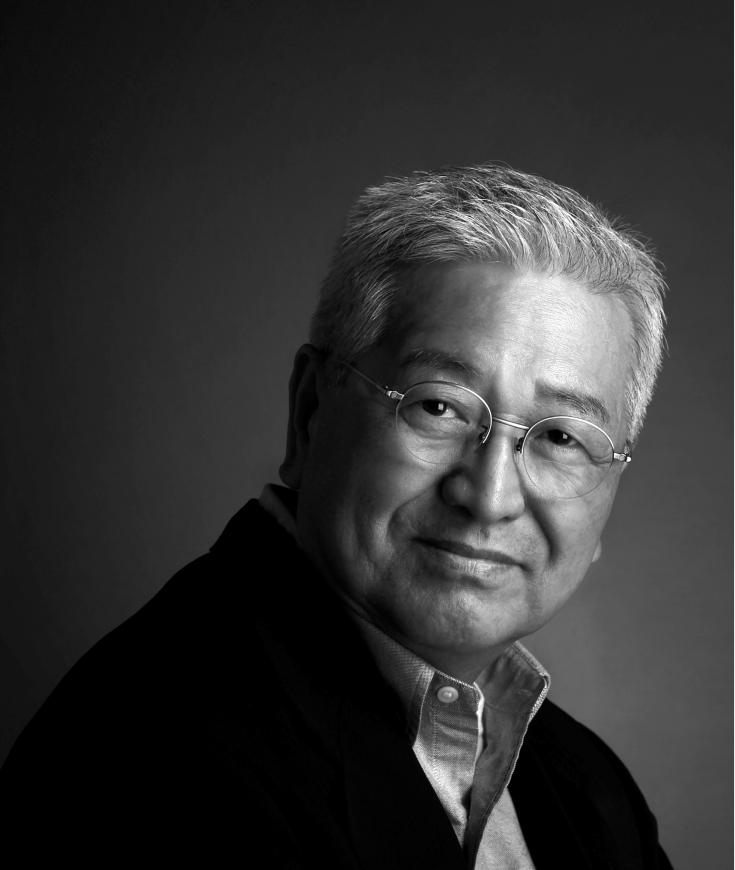

筱田正浩,1931年出生,日本导演、编剧。1953年毕业于早稻田大学第一文学部,同年进入电影界,师从小津安二郎、涉谷实等前辈,与大岛渚、吉田喜重并称为日本“新浪潮三杰”,1967年创立了独立制片公司“表现社”,成为日本第二次独立电影运动的主将之一,其《心中天网岛》(1969年)被公认为代表作

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="178">少年时代</h1>

1931年3月9日,筱田正浩生于岐阜县。

1990年1月12日,筱田正浩执导的《少年时代》公映。

这部电影根据柏原兵二的原著《漫长的路》和藤子不二雄A的同名漫画改编而成,如果想要了解筱田正浩的童年,尤其是探究他在少年时代开始形成的观察世界的心理视角,那就不应当错过它。

故事发生在1944年夏天,即东京大轰炸这个二战的关键节点。即将奔赴战场的父亲,叮嘱妻子带着儿子,前往富山乡下的大伯家避难。电影的重点,就是儿子转学到当地小学后,他的东京人身份,与乡下孩子之间的矛盾和冲突。也是在这个弥漫着欢乐和忧伤气氛的夏天,筱田正浩缅怀了自己的少年时代。

筱田正浩的童年和少年时代,恰是日军侵华的15年战争时期。这15年,中国大地生灵涂炭,日本本土也惨遭荼毒。战争给筱田正浩一家带来极大震荡:他和同龄人一样,一边接受着军国主义“要为国家去死”的思想教化,一边又是家庭因长期战争而零落凋败——更大的家庭变故发生在四年级,他关系最好的姐姐死于肺结核。

眼见家道中落,姐姐去世,筱田正浩开始质疑军国主义教化的合理性,并开始思考“死亡之于人生”究竟意味着什么。在他还没想明白时,日军于1945年8月15日宣布投降,美军全面接管日本国土。

彼时,筱田正浩15岁。跟成千上万的日本人一样,他被强烈地震撼了:到处都是颓垣残壁,到处都是落难流民。而形成对比的,却是全副军装、人高马大的美国人,以及他们强势到不屑一顾的攻击性。

与价值观受到颠覆同步的,是战后停滞的日本社会,终于给本土人民留出时长足够的“空白时间”。也正是在这个世界观、价值观和道德观形成的少年时代,筱田正浩意识到:军国主义蒙蔽了人们看待世界的双眼,反而用战争吞噬无数鲜活无辜的生命。而它背后遮蔽的,正是日本政治“以万物为刍狗”的丑恶和残忍。

也是经由这种思考,他坚定了自己要对人类政治和过往历史进行深刻考察的理念。于是他开始大量阅读可以帮助他深入这个问题的书籍,逐渐培养出冷静客观待人处世的方式,并时刻能抽离自身,去看待个人、家庭与政治之间的关系。

多年后,他回忆称:“青春期的我,像一个神经质少年。”

《少年时代》里的儿子进二,就是这样的角色:敏感、冲动,又怯懦、害羞,他遭受一切变故,却又隐而不语。这部电影也再现了他在青春期时,如何看待日本、战争及民众之间的关系。

电影中有个细节:在门口的白纸大字上,筱田正浩准备的道具是“学生兵,军用犬”的标语。这个细节是他对军国主义一闪而过的戏谑和嘲讽。他是克制的,隐忍的,也正因此,《少年时代》对战争的展示,始终秉持着小心谨慎的态度,他只是用一些小角色的台词,或匆匆一瞥的镜头,来表达他的态度。比如照相馆老板感叹时局艰难、生意难做,就是在揭示战争如何让小人物惶惶不可终日,而他们拼尽全力去抗争和维护的,也无非是一日三餐、安稳度日罢了。

类似处理,还有一组对照镜头:1945年8月2日,富山市被炸,进二随母亲返回东京,火车上饥肠辘辘的乘客,眼馋地看着士兵吃罐头——真正遭受战争创伤的,永远是最底层的千万民众。

除去对战争创伤的摹刻,《少年时代》最美妙的地方,在于它对人性复杂程度的再现。比如电影里那群孩子到班长家做客时,看到墙壁上挂着希特勒的画,这既揭示了班长何以暴力对待同学,也是在深究:到底是谁释放了孩子心中的邪恶?但就是这样一些心中存有邪念的人,也有积极向上的一面:面对成年人的逼问和斥责,他们宁可被揍得鼻青脸肿,也不选择告密。

尽管《少年时代》里的进二平安回到东京,但筱田正浩的思索并未结束。

筱田正浩的幼年和少年时代,适逢日军侵华,他和同龄人一样接受军国主义的思想教化。图为带有自传色彩的《少年时代》的剧照

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="177">从早稻田到松竹</h1>

日本投降5年后,筱田正浩考入早稻田大学第一文学部,专修江户时代戏剧史。

被视为“平民的学校”的早稻田大学,不仅是历史悠久的日本第一流学府,还以革命和民主的学生作风而著称。也正是在这个阶段,擅长田径运动的筱田正浩,在学校里出了名。晚年,他回忆起大学做运动员的时候,很感谢当年的自己锻炼出强健的体魄,才让他之后能从事大体力消耗的导演工作;他也感谢学校好学、勤劳且注重深思的教学传统,强化训练了他在思想上的迅速成熟,以及学术上的日益精进。

大学期间,母亲因病去世。安葬完母亲后,他全身心投入到对近松门左卫门戏剧的研究中,既为转移悲恸情绪,也试图“从近松门左卫门戏剧那些轰轰烈烈的殉情中,探寻所谓人类死亡的真谛。”

这些学术研究,为他日后拍摄日本历史题材打下坚实的基础,从日后的《暗杀》(1964)、《心中天网岛》(1969)、《无赖汉》(1970)、《长枪权三》(1986)和《卑弥呼》(1974)以及《枭之城》(1999)中可见一斑,这也奠定了他学者型导演的厚重根基。

就这点来说,他跟小他五届的校友寺山修司,可谓同出一辙:两人对古典戏剧的经典重构,其渊源是其来有自的。不同的是,筱田正浩专攻古典戏剧,而寺山修司则以古典戏剧为跳板,专攻超现实先锋戏剧。传为影坛佳话的是,两个电影诉求截然不同的人(筱田正浩传统典雅,寺山修司前卫张狂),却合作了五部电影(《狮子鬃毛上的泪》《夕阳中红着的脸》《干涸的湖》《无赖汉》和《我的爱情的墓志铭》)。不过,这是后话了。

毕业后,筱田正浩进入松竹(日本五大电影公司之一,其它四家是“东宝”“东映”“日活”和“角川映画”),任职副导演,与后来结为日本新浪潮阵营的旗手大岛渚、吉田喜重和高桥治成等人成为同事——这也是后话。

初时,筱田正浩做小津安二郎的副手,并大量观摩黑泽明等名导的作品,积攒到许多宝贵经验。但更重要的是,他开始反思两位前辈的作品与自我之间的关系。

他曾这样评价两人:小津是自信的,温暖的底层里潜藏着悲凉;而黑泽明是冷峻的,愤怒里裹挟着急切与紧迫。

小津的电影是温暖的,但也是沧桑的,甚至是冷酷的,因为他总能通过电影,很自信地去断言“人生就是这样”。

他看出这生活轮回底下的本质是无情,比如《东京物语》这部让无数人流泪的电影,其实也是他最冷酷的作品,说它是一部温柔版《楢山节考》也不为过。小津在《东京物语》里要说的,就是生而为人,要习惯于接受失去、接受离散、接受残酷,你才能心安理得地活下去——这是小津安二郎电影中最为沉郁的核心。

黑泽明则是愤怒的,他有强烈的个性和情感浓度,带有一种试图要为人的具体生活寻获一条出路的雄心。这决定了他的电影变得雄辩和急切。比如《罗生门》,或《生之欲》《红胡子》,都有一种强烈的要做人生导师的责任感。这种紧迫性,导致他的电影失去了更丰富的可能性。

但筱田正浩逐渐确信,他们都不会成为自己的榜样。因为小津的电影虽然美,却脱离现实;黑泽明的电影虽然冷酷,却有失端庄。

弄清楚这些问题后,他才确认自己要拍的电影,应该是属于年轻人的,与当下的现实、政治是呼应的。而这个最初的懵懂的理念冲动,居然暗合了后来日本新浪潮的艺术诉求。

在深入研究了小津安二郎(上)、黑泽明(下)等前辈的作品后,筱田正浩决定反叛,他确认自己要拍的电影,应该是属于年轻人的,应与当下的现实、政治是呼应的

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="176">日本新浪潮的异类</h1>

日本新浪潮在二十世纪六七十年代的崛起,有其历史必然性。

此前属于日本电影的黄金时期,黑泽明、小津安二郎、沟口健二、成濑巳喜男和木下惠介等人,无一不是剧情片高手。这批人不止能透过电影拓宽和深掘出人性与社会的宽度与深度,还特别高产——他们创作力旺盛,近乎穷尽了自己所能拍摄的类型。这太为难观众了,看来看去还是那些主题和内容。这就为另一种叙事倾向的新浪潮电影提供了土壤。

这场运动发迹于1959年到1960年,大岛渚、高桥治和筱田正浩先后推出《爱与希望的街》《只有她知道》和《爱的单程票》。1960年8月,筱田正浩又推出寺山修司编剧的《干涸的湖》——至此,一个从外在形式到内在思想,都迥异于日本黄金时期电影群体的新浪潮运动,在松竹正式掀起。

日本新浪潮深受法国新浪潮影响,在思想上同情底层穷困大众,行动上支持青年挑战社会,但结果上喜用失败收场,擅长一些不安定、不和谐的技巧和元素。

筱田正浩在松竹期间拍摄的《干涸的湖》和《干花》,就是典型代表。以《干花》为例,这部把罪犯神话化的黑白电影,由武满彻配乐,改编自石原慎太郎的《污泥中的纯情》,说的是一个没有希望和生存目的的黑帮孤独杀手池部良,遇到问题少女加贺麻理子后,毅然献出生命的故事。这是一部带有强烈虚无主义情绪的电影:男女主人公刚要建立起情感关系,就被危险又绝望的外部世界给撕裂,他们甚至来不及认清自己的存在和悲剧感。

不同于新浪潮同仁们的标新立异,筱田正浩的电影从一开始就保存着深刻的日本文化内涵。像他说的:“没有日本人肯为自由而死亡,但为美或者唯美化的纯洁而死则是非常日本式的行为。”在常规的黑色电影里,悲剧主角通常会盲目追求自由,并为此献出生命。而他的主角却沉迷于美,最后自毁式的杀人行凶,完全是为了对美的信仰。或许跟他的主角向往美的心理类似,筱田正浩在拍摄这部电影时,也很注重美的特质,所以这部片的叙事技巧华丽、画面优美、节奏流畅,带有一种亢奋的激情——形式美的视觉诉求,让他与其他同仁有了区别。

在此潮流中,筱田正浩既不像“一个也不宽恕”的大岛渚,也不像自称只对“下半身和社会底层”感兴趣的今村昌平,从处女作《恋爱单程票》开始,他就抱定了一种温和的反叛方式。性、暴力、政治批判这些新浪潮的基本要素,他不是不碰,而是轻拿轻放,没有一味地愤怒。

大岛渚、吉田喜重和筱田正浩,并称“新浪潮三杰”,但筱田正浩和另外两位,在叙事和美学诉求上又比较不同,最明显的是在主角的设定上。大岛渚和吉田喜重作品里的主角,多是头脑简单、行事粗鄙的年轻人,对待人生有一种玩世不恭的游戏心态,甚至带有自我毁灭的倾向。但筱田正浩作品里的主角则更有头脑,却又身陷矛盾之中。除了《干花》中不自觉地迷恋美而献身的池部良,《干涸的湖》中的三上真一郎也是如此:他积极投身到参与社会改革的学运团体,一方面因看到权力阶层的恶行而不屑与怨恨,一方面却接受中年女性的包养之乐。更不要提,三上真一郎的卧室里还贴满希特勒、墨索里尼等独裁者的海报。

这是矛盾的,也是自洽的,更是筱田正浩试图告诫观众的:每个人都有积极向上的梦想,但总会在现实生活的挫败和诱惑里,滑入渐次堕落的欲望之渊,而人世间的无常,更是加速人们堕落的力量。

1964年到1965年,是筱田正浩在松竹的最后两年。其间他拍摄了三部作品:《暗杀》《猿飞佐助异闻录》和《美丽与哀愁》。

筱田正浩的第十部作品《暗杀》,是他拍摄的第一部古装片。曾与稻垣浩合作武士片的编剧山田信夫,把司马辽太郎历史小说《幕末》中的一篇《奇妙的八郎》改编为剧本,主角就是幕末时期有名的“出羽浪人”清河八郎。他生于乱世,文优武胜,具有平定天下的野心。保幕派为了镇压维新志士,特赦其杀人罪,由他组成一支50人的“浪士队”,充当保幕的急先锋。实则保幕只是掩护,他真正是站在改革者一边。正当他踌躇满志,图谋设立清河幕府之际,一夜醉后独行,被宿敌、保幕武士佐佐木从背后暗杀。

《暗杀》是一部充分显示筱田正浩借鉴世界电影美学的集大成之作:叙事结构形似《公民凯恩》,用一种拼图式的多视角叙事,来暗合清河八郎影影绰绰看不甚清的政治立场;剪辑手法参考戈达尔早期电影的技巧,节奏感张弛有度,尤其在叙事高潮时会更有冲击力,比如最后时刻,电影来回切换主客观镜头,带着观众在暗杀者和被暗杀者之间来回切换,其不断逼近主角的紧迫,从视觉上把观众带入叙事当中加以逼问:这次暗杀,是否应当?

此片获得极大成功,筱田正浩接连拍摄了《猿飞佐助异闻录》《美丽与哀愁》。在他的作品序列里,前者谈不上出色,只是在主题上,延续了一贯的同情弱势群体的风格,但从叙事、镜头和剪辑技巧上说,创新性都乏善可陈。

而改编自川端康成名作的《美丽与哀愁》,是筱田正浩的第一部彩色电影,讲的是作家山村聪在20年前曾与少女八千草薰出轨,20年后,山村聪与带着女学生加贺麻理子的八千草薰重逢;热情撩人的加贺麻理子勾引了山村聪的长子,把他们一家搅得七零八落,结果她并不是出于爱,她所做的一切,不过是替老师报仇,因为她深深地爱着自己的老师……

《美丽与哀愁》是筱田正浩把文学意趣和电影形式结合得最相得益彰的作品。之后,他离开松竹,开启自己的独立制片时代。

筱田正浩和大岛渚(上)、吉田喜重(下)并称“新浪潮三杰”

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="109">日渐全盛的独立制片时代</h1>

不再被大片厂制度束缚手脚的筱田正浩,开始全身心投入到自己中意的题材和故事里,也逐渐迎来全盛时代——以时代划分,这个界限会更清晰。

六十年代末,探索期的他,五年拍了三部电影:《处刑之岛》《火烧云》和《心中天网岛》。

在以二战为背景的《处刑之岛》里,筱田正浩融入自己少年时代关于生命与死亡的思考,并用一种高度隐喻的艺术形式推到观众面前——这种极度文学化的思考,阻挡了观众更直接进入故事的可能,导致口碑和票房双双失利。

《火烧云》是他第一部入选电影旬报年度十佳的影片。水上勉的原著小说,讲述的是一个逃兵在逃亡过程中和妓女相恋,最终仍被逮捕的故事。在剧本化的过程里,筱田正浩融入更多关于日军侵华的战争事实,以此来展现战争对日本底层民众的碾压和毁灭。

之后,筱田正浩推出了个人生涯里至今都被很多人评为最佳作品的《心中天网岛》——不论是美学诉求、影片结构、叙事方式还是实验性、艺术性以及创意,它都无可挑剔。故事取自近松门左卫门的作品。剧本原是为净琉璃(人形剧)而写,后来近松又据此改编出歌舞伎的剧本。筱田正浩采用的正是歌舞伎的剧本。

他以简洁的舞台形象来表现这个故事。把传统歌舞伎舞台的规则,借用到电影的艺术形式里,辅以极简的表现主义,创造出非特定的抽象,比如美术场景,采用其堂妹筱田桃红的书法、浮世绘师英泉之草双纸绘,以及栗津洁之美术,让画面呈现出更多暧昧的能指。同时,其场面之转变,也令观者能感受到净琉璃的韵律。现实中,操作净琉璃于人形的“黑子”,在银幕上既是发挥引导控制剧中人的实质意义,另一方面,他们又能令观者联想到命运之神的操纵作用——就如同电影一开始,在太鼓桥下小春与治兵卫并卧的死尸的对应。

《心中天网岛》剧照

这部作品更让筱田正浩与“松竹首席女优”岩下志麻走在一起。岩下志麻在电影里一人分饰夫人和妓女两角:夫人贤淑、护夫,妓女慵懒、妩媚,两个角色在圆形舞台之间转换自如,岩下志麻的表演堪称一绝。

随后的七十到九十年代,是筱田正浩创作最成熟也最稳定的阶段,只不过每个阶段,他都有侧重和喜欢的题材。

比如七十年代,他沉迷于古装题材,先后拍摄了《无赖汉》《沉默》《卑弥呼》《樱之森之满开之下》《孤苦盲女阿玲》和《夜叉池》——这些电影逐渐把他与新浪潮导演阵营拉开距离,因为它们无一例外是从日本历史出发,这背离了新浪潮以当代青年为主角的惯性设定。

八九十年代,筱田正浩开始围绕二战母题,探究日本现代社会下的父权阴影,这既是对日本军国主义传统的质疑,也是对自我童年和少年时代的疗愈。这就是以《濑户内少年棒球团》(1984)、《少年时代》(1990)和《濑户内月光小夜曲》(1997)为首的“少年时代三部曲”,这些电影不仅牵动了日本人感怀二战结束前后坎坷生涯的情结,也触发了人们对传统日本父权的反思与质疑。

与此同时,筱田正浩也坚持对历史题材的兴趣,《长枪权三》(1986)、《舞姫》(1989)、《写乐》(1995)和《枭之城》(1999),是他另一个面向的代表作。与此前拍摄的历史题材不同之处在于,他更看重影像层面的视觉效果,也因此受到不少重形式轻内容的批评——这有点类似张艺谋在《英雄》之后那几年的创作方式,视觉上登峰造极,故事上却差几口气。

筱田正浩的收官之作,是以二战为背景的《间谍佐尔格》。该片的主角是二战期间,向苏联提供日本军事情报的间谍理查德•佐尔格,以及向他提供情报的日本新闻记者尾崎秀实。在影片中,佐尔格被描绘成抱着和平和国际共产主义理想从事间谍活动的人物,尾崎则被刻画成一名想为被日本军国主义蹂躏的中国人民尽点心力的角色。

但就是这样一部总结了导演毕生艺术追求、人生感悟和政治观念的电影,却在日本受到冷落——在《电影旬报》组织的“电影百年代表作”评选里,筱田正浩没有一部作品入围,而在日本当年的各大电影奖评选中,也从未见此片身影。

他很少对此做出回应,只是在接受妻子的摄影采访时,平静地说:精力不支持了,趁早回家休息。

岩下志麻,筱田正浩之妻,曾参演过小津安二郎的作品《秋日和》《秋刀鱼之味》,是松竹长达16年首席女优,曾以1977年的《孤苦盲女阿玲》荣获第一届日本学院的最佳女主角奖

END

发现教育价值 记录教育改革

本文原创自志道教育新教育家杂志 文/清晏