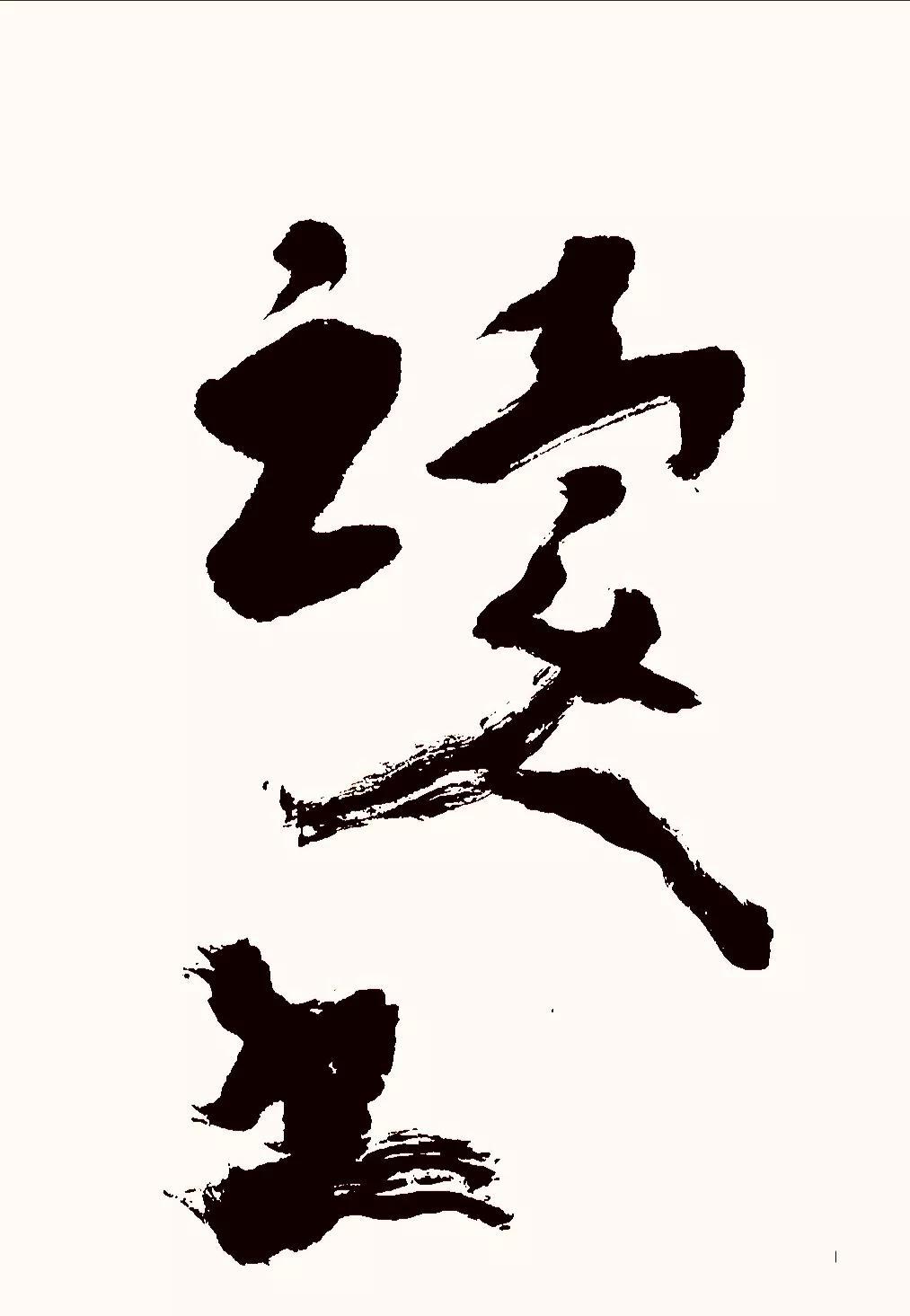

<h1 class="pgc-h-arrow-right">司俊杰【笔歌砚语】</h1>

梵高的画看上去那种“憨憨的”劲儿,转嫁到当代书法的创作审美里,就是“拙”的美学表现形式。“憨”与“拙”,都闪烁着人性智慧的光芒。老子说:“大巧若拙”。“拙”是一种“大巧”,更是一种智慧,自然而没有人为雕琢的痕迹里离不开“大巧”的“技”。把技术的锋芒钝化后藏在点画里,叫“藏拙”,“藏拙”其实藏的是“巧”,显的是“拙”。

•“拙”是中国书法美学的重要思想之一,民国至近代书法家沈增植、谢无量、王蘧常等先贤的书法,都以“拙”闻名于世。

•

《老子》说:“反者道之动”,事物运动变化的规律是循环往复的,矛盾着的对立物各自向着自己的对立面转化。书法技术的“巧”到了一定程度(火候),就要向它的对立面“拙”发展,否则,纯技术的堆砌就会走向卖俏、浮薄、油滑、浅陋、娴熟、俏皮等美的反面——丑。

如果量的积累不够,强行转化,不仅不“拙”,反而会“生”。什么时候转,不以人的意志为转移——不期然而然。

书法中的“拙”是巧技加思想的化合物,不是因为“拙”就不存在技巧。思想搭台,技巧唱戏,传递的是主体假借书法之躯,衍生书法之外的深层意蕴——“道”。

乍一看,似乎颠覆了人们惯常的书法审美经验,细琢磨该有的一个都没有少。明末清初思想家、书法家傅山关于书法的“四宁四毋”理论,其中就有“宁拙毋巧”,提倡“拙”,反对“巧”。不是说他们与光炫靓丽有仇,而是与中国人深层的文化基因有关,道家的“大巧若拙”、“大朴不雕”思想,教会人们“守拙智慧”,包含了中国生命哲学“活”的精神,这是问题的实质。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">谢谢关注[比心]</h1>

2021.9.25