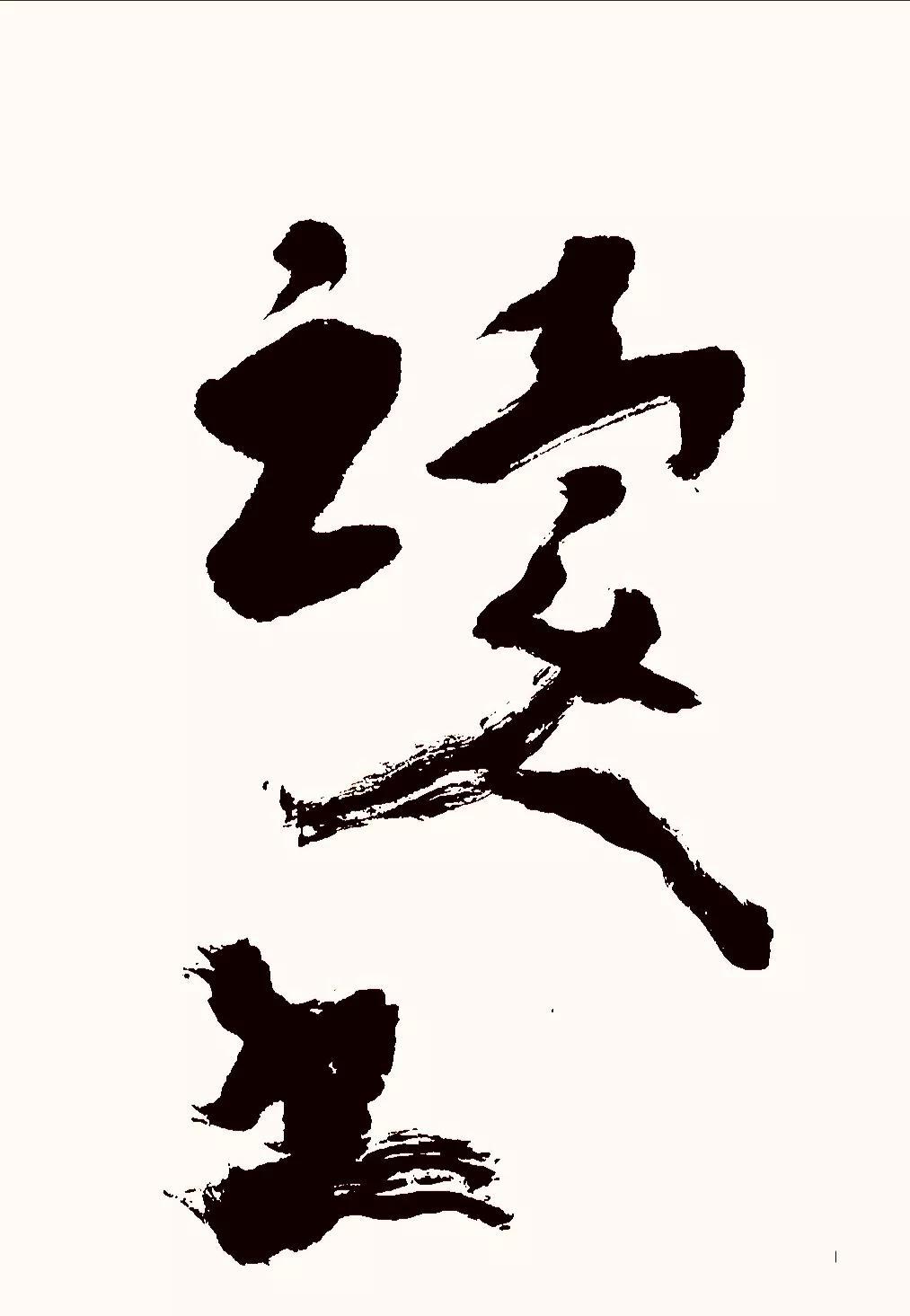

<h1 class="pgc-h-arrow-right">司俊傑【筆歌硯語】</h1>

梵高的畫看上去那種“憨憨的”勁兒,轉嫁到當代書法的創作審美裡,就是“拙”的美學表現形式。“憨”與“拙”,都閃爍着人性智慧的光芒。老子說:“大巧若拙”。“拙”是一種“大巧”,更是一種智慧,自然而沒有人為雕琢的痕迹裡離不開“大巧”的“技”。把技術的鋒芒鈍化後藏在點畫裡,叫“藏拙”,“藏拙”其實藏的是“巧”,顯的是“拙”。

•“拙”是中國書法美學的重要思想之一,民國至近代書法家沈增植、謝無量、王蘧常等先賢的書法,都以“拙”聞名于世。

•

《老子》說:“反者道之動”,事物運動變化的規律是循環往複的,沖突着的對立物各自向着自己的對立面轉化。書法技術的“巧”到了一定程度(火候),就要向它的對立面“拙”發展,否則,純技術的堆砌就會走向賣俏、浮薄、油滑、淺陋、娴熟、俏皮等美的反面——醜。

如果量的積累不夠,強行轉化,不僅不“拙”,反而會“生”。什麼時候轉,不以人的意志為轉移——不期然而然。

書法中的“拙”是巧技加思想的化合物,不是因為“拙”就不存在技巧。思想搭台,技巧唱戲,傳遞的是主體假借書法之軀,衍生書法之外的深層意蘊——“道”。

乍一看,似乎颠覆了人們慣常的書法審美經驗,細琢磨該有的一個都沒有少。明末清初思想家、書法家傅山關于書法的“四甯四毋”理論,其中就有“甯拙毋巧”,提倡“拙”,反對“巧”。不是說他們與光炫靓麗有仇,而是與中國人深層的文化基因有關,道家的“大巧若拙”、“大樸不雕”思想,教會人們“守拙智慧”,包含了中國生命哲學“活”的精神,這是問題的實質。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">謝謝關注[比心]</h1>

2021.9.25