#头条读书院# #红星在线#

#头条将军文化# @中国军网

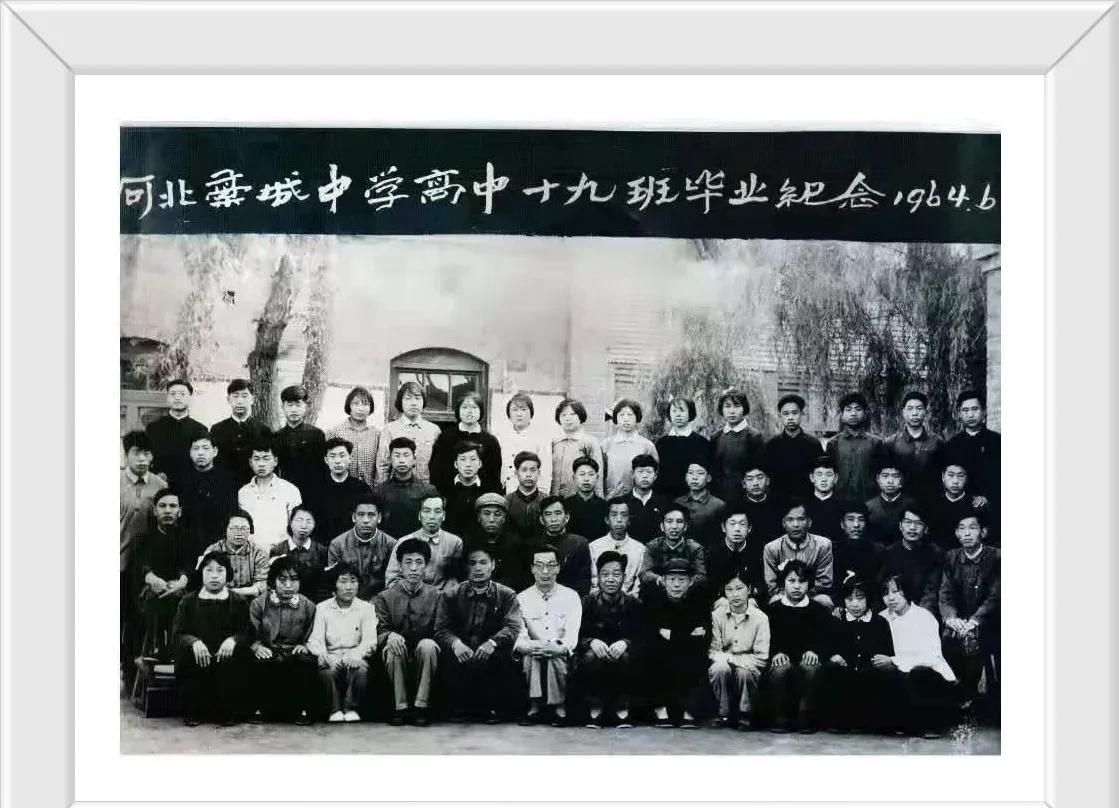

藁城中学求学片断

高19班学生于庆田

1961年夏天,我从河北省无极县一个乡村初中毕业,考入了藁城中学高19班。当时,藁城、无极、栾城三县合并,还叫藳城县,藁城中学算是全县最好的中学。从此,开始了我三年高中求学生涯。

<h1 class="pgc-h-center-line">(一)</h1>

我家在无极县北部的高陵村,村北的地紧挨着定州界,距藁城中学60多里路。徒步到学校,要走一个白天。骑自行车,沟沟坎坎,乡间小道,也要几小时。好在住校,经常一两个月才回一次家。

因为我是农业户口,学校不供商品粮。每年,要用自家的粮食去公社粮站换成粮票,供我上学用。为此,父母哥嫂十分辛劳。有一次,我利用星期天回家取粮票和伙食费,天上雨下个不停,只好冒雨返校。路上风雨交加,即使打伞衣服也全湿透了。当走到郝庄村南时天完全黑了,伸手不见五指,我只好投宿到一个生产队的牲口圈内,喂牲口的老大爷收留了我。次日天刚亮,又往学校赶,还好,上课前返校了。

<h1 class="pgc-h-center-line">(二)</h1>

那时,三年困难还未结束,伙食也比较差。几乎没吃过肉,菜汤中油星也看不着。勉强吃饱肚子。真羡慕离家近的同学,星期天可回家改善一下伙食。全县城有不少饭馆,一个也未去吃过;只有一个电影院,一角五分钱一张票,也从未去看过。

男生宿舍,开始在大操场南侧,后来又搬到最北边滹沱河堤南侧。两排大通铺,十多人挤在一起。门口放个大尿桶,把尿积攒起来用于浇麦苗。夜里下床方便一下,回来时被窝被挤没了,只好“加塞”钻进去。虽然很清冷,但也很快乐,躺下就睡着了,不知什么叫失眠。冬天,一条棉裤,一件棉袄,很少有内衣,又不能洗澡,时间长了,偶尔也长虱子、跳蚤。钻到厕所,悄悄抓一抓,逮逮虱子,还怕别人看见,怪丢人的,更不好意思给同学说。

<h1 class="pgc-h-center-line">(三)</h1>

学校有一批非常棒的老师,支撑着学校的升学率。他们的故事太多了。我只能蜻蜓点水,挂一漏万地说说。数学老师的精明演算,物理老师的琅琅口才,化学老师的科学实验,外语老师的发音与朗读,体育老师的雄健体魄,政治老师的侃侃而谈,都给我留下了深刻印象。

我偏爱文科,重点讲几个文科老师。语文老师董杰先生,功底深厚,治学严谨,不苟言笑。听他的课,像是一次文学艺术的享受。尤其精通古文,他讲文言文时,之乎者也,谈古论今,娓娓道来,让你心旷神怡。他很有学者风度,慢条斯理,悠雅自如,走起路来也从不着急。有人开玩笑说,董老师走路怕踩死蚂蚁。有一次下大雨,他从这个教室到那个教室,没打伞。同学们说,这回可要看见董老师跑步了。没想到,他依然迈着四方步,把教案顶在头上,不慌不忙地走进了另一个教室。董杰老师后来成为河北大学中文系教授,晚年我曾多次看望他。原来他曾早年参加革命工作,国家人大一位副委员长曾是他的文友和同事。后来,董老师受过许多磨难和不公正待遇,但他为人耿直,治学有方,矢志不渝,乐观向上。

历史老师王兆祥,是我印象非常深刻的老师。听他的课,像听历史故事。枯燥的教课书,他讲得津津乐道,有滋有味,人物也活灵活现,跃然纸上。他上课从不带教案,一本历史书,他记得滚瓜烂熟,哪个时期,什么年代,人物、事件,发生什么事,有什么历史经验和教训,都能说得一清二楚。只要认真听他的课,高考都有好成绩。

语文老师张松之,是我的班主任。他也是我的恩师,没有他的指点,我绝对考不上中国人民大学新闻系。是张松之老师,点燃了我学好文科的热情,和写好作文的激情。上作文课,他多次把我的作文当范文,在讲课时引用、朗读,这给我很大鼓舞。他鼓励我向报社副刊投稿,当时《石家庄日报》刊登了我的第一篇散文千字文。

临近高考,我信心不足,又是他力主要我第一志愿报考中国人民大学新闻系。张老师是大学毕业之后就被分配来我校任教的,他爱人宋老师当时在衡水中学教书,夫妻牛郎织女,两地分居,却都一门心思用在教书育人上。近三年时间,我就没见过他爱人来学校。后来,张老师也调进河北大学中文系当教授,长期与我保持联系。八十多岁高龄,精神矍铄,身体健康,我和同班同学也多次去看望他老人家。

<h1 class="pgc-h-center-line">(四)</h1>

藳城中学不仅有良好的校风,而且有一个优秀的领导集体。

当时,学校党总支和团委,经常给师生进行革命传统教育、时事政策教育、忆苦思甜的阶级教育、思想品德教育等。校团委的工作也比较活跃,组织了一些寓教于乐的文化活动,包括植树造林、歌咏比赛、参观学习、球类比赛等。

有个老校长老书记叫仝俊杰,无极县人,他是战争年代参加革命的老同志。据说他是解放后积极报名办教育,才被调到咱校工作的。他个头不高,眼睛有神,头发也很好,就是肩膀有点儿不平。有人说,那是扛枪打仗、负重过限造成的。他作报告也很幽默。有一次他说,有的同学进城了,一年土,二年洋,三年不认爹和娘。土里土气的老爹来看他,他却对同学说那是他家邻居。还有的嫌农村的大腰棉裤,裤裆太大,不美观,外面要再套一件制服裤子。其实,你知道不,农民是最聪明的,缅裆棉裤把裤腰缅起来,扎上裤腰带,一层变三层,正好保护肚脐不受凉。我穿了十几年的这种棉裤,第一次知道它的这个好处。还有,仝书记说,如果只有一件棉大衣,让你当被子盖,怎样最暖和?把两只脚伸到一只袖子里,把身子倦起来,侧身一躺,全身都盖上了。这是战争年代我们体验过的。后来,我当兵了,用军大衣一试,果然奏效。

咱校的学习风气好,得益于校长、教导主任和师生们的共同努力。六十年代初,咱们学校的考生,几乎年年能有几人考上清华、北大、人大。有个杨校长,抓教学很有章法。教导主任刘兆谦、赵秀琦两位老师,经常下班级听课,征求意见。院内的黑板报、宣传栏目,搞得红红火火。谁数学竞赛第一,谁作文比赛上榜,谁体育破纪录,都登出来了。学习上进,你追我赶,争先创优,蔚然成风。

从高一开始,我的学习成绩平平,也没有多大压力。有一次立体几何考了53分,全班倒数第一。授课老师赵凤翔找到我高十班的四哥说:你是课代表,你19班的弟弟于庆田就考这点儿分,也不说帮助他一下。

赵老师可真有办法,隔两个年级找亲人做工作,可想而知四哥是如何批评和帮助我了。后来,四哥考上了清华大学,我压力可就大了。心想,我如果连个普通大学都考不上,回家怎么见父母。论现在的成绩,能否有大学上,都悬了!留给自己的路只有一条,急起直追,奋发努力。

<h1 class="pgc-h-center-line">(五)</h1>

这里,我要单独说一下藳城中学连续四年每年都有一个考生被中国人民大学新闻系录取的故事。人大新闻系从1961年开始,几乎是每年最多招两个班50名新生;1963年还只招了25名新生。当时,全国高考,文科学生报考北大中文系和人大新闻系,都是比较热门的。我1964年9月去人大新闻系报到时,就已有藁城中学毕业的老大哥温庆海、张绍良两位校友接我。

1965年高考,咱们藁城中学又有一名学生杨忠义被人大新闻系录取。九月初开学时,我高兴地到校门口新生报到处接他。第一天,没见他来报到。第二天、第三天又没见他来报。我去招生办核实,人家说:没错,就是藁城中学杨忠义被录了。无奈,打长途电话问母校,方得知:他被空军选录为飞行员,便主动放弃了去人大新闻系的学习机会。

连续四年,母校藁城中学每年高考都有一名学生被中国人民大学录取,这在全国是绝无仅有的。至少可以说明,我们中学的语文教学非常扎实,涉及的历史、政治、外语课等,也是很棒的。另外,几乎每年都有人考入清华、北大等名校,也说明我校的数理化教学及各科的整体教学水平,也是全省一流的。

很可惜,杨忠义同学没能与我们一起学习。但他在军队也出类拔萃,成长进步很快,曾担任海军航空兵司令部办公室主任,大笔杆子,出版过许多专著,授大校军衔。另外两位学兄,也很有成就:温庆海,曾任河北省政协秘书长,著述颇丰;张绍良,河北省著名作家,出版著作很多,有的还拍成了电影。当年,他曾和杨振武(人民日报驻冀记者,后任人民日报社社长,现在全国人大任职)多次去正定与当时的县委书记习近平叙谈、聊天、采访,张绍良还在正定挂职任副县长。绍良曾对我说,有时他们和习近平聊天聊到后半夜,离开时怕打扰传达室老翁,只好越墙而出。可惜,绍良兄英年早逝,2005年就因病离开了我们。

<h1 class="pgc-h-center-line">(六)</h1>

最后,我要专门讲一点1963年暑假抗洪防汛的故事。放暑假前夕,连日阴雨,山洪暴发,藁城北部的滹沱河大桥被冲跨了。洪水越涨越高,几乎与滹沱河大堤快平了。学校接到上级通知:组织高中师生参加防汛抗洪抢险。于是,我们男生轮流上“前线”,24小时不间断,巡逻守护在滹沱河南大堤上。

我长到18岁,从来没见过这么大的洪水。太行山的洪水,浪涛滚滚,气势汹涌,一泻而下。洪水中,有倒塌的房屋梁檩,连根拔起的树木,庄稼、农具、马车、牛车,还不时还有死掉的羊群、牛、马、驴等牲畜的尸体……真是惨不忍睹。洪水快要漫过大堤了,我们用草袋子装上泥土,运到大堤上,垒成防洪墙。哪里有险情,大家就到哪里去。

雨,天天下个不停。雨衣和伞根本不起作用,衣服全都湿透了,等于整天“泡”在水中。吃饭也在大堤上,馒头咸菜就着雨水吃。

女同学也有上大堤抗洪的,但大多数留在学校分担后勤保障任务:帮厨、做饭、送饭,为男生洗衣服,并烤火烘干衣服。因为湿度太大,衣服在室内几天都晾不干。

经过全县人民的共同努力,滹沱河南大堤终于保住了。洪水没有在藁城县决口,座落在大堤之下的藁城中学,也安然无恙。本来大家想利用暑假复习功课,迎接明年的高考,但洪水把我们的学习计划全打乱了。虽然整个暑假没复习好功课,也没能回家,但却让我们经历一次防汛抗洪的艰苦锻炼与考验,在一生中留下了难忘的记忆。

藁城中学,我的母校!您是我们的一面光辉旗帜,您是我们的骄傲与自豪!

2021.3.3

于庆田 将军(正军)

附件

为庆祝河北省藁城中学七十周年

草拟的书写内容

(一)

致敬

曾为藁城中学高十九班授过课的所有老师

班主任:张松之 董景惠

语文:董 杰 张松之

数学:郝培元 刘增巽 赵凤翔

吴灵芝 柳润华 李玉文

物理:郝 钰 田继欣 张玉广

化学:张荣珍 窦文钰 王梦东

外语:沈迎春 尹双吉

历史:王兆祥

体育:张清发

生物:底尊信

政治:亢际贵

劳动:张辅仁

(二)

藁城中学七十年,

滹沱河畔一枝花。

(三)

教学相长七十年,

师生情谊深似海。

(四)

七十年风雨同舟,

辛勤耕耘,桃李满天下;

数十载与时俱进,

教学相长,精英遍五洲。

(五)

读高中是人生非常重要的学习阶段。

高中是未成年人到成年人的转折点,

高中是通往大学和社会的铺路石。

高考是分水岭,有可能决定你一生的职业。

三尺讲台通古今,粉笔一只写乾坤;

行为师表,德为人范,传道解惑,诲人不倦。

向为我藁城中学高十九班授过课的老师致敬!

你们的言谈举止,渊博学识,敬业精神,高尚品德,永远记忆在我们心中。

(高十九班全体同学)

本文作者于庆田

<h1 class="pgc-h-center-line">【诗词书法作者介绍】</h1>

于庆田,1945年7月生,河北省无极县高陵村人,1969年毕业于中国人民大学新闻系;1970年7月入伍。曾任酒泉卫星发射中心副政委,曾任军械工程学院政委。正军职,少将军衔。

@中国军网#百将文化#

编辑 | 百将文化艺术中心昕虹

匾额是中华民族传统的独特的一种民俗文化。它是一块悬挂在殿堂、楼阁、门庭、园林、宾馆、酒店、商店等单位的一块牌子。匾额是各种建筑物不可缺少的组成部分,它的意义相当于建筑的眼睛,是告知建筑物的名称及用途,也是用于宣传的一张名片。书圣王羲之是中国最著名的、成就最高的书法家,也是将军。如今用的毛笔,是秦朝监督修筑万里长城的将军蒙恬首创。百将中心可以邀约文武双全的将军书法家和名人题联题诗题字题匾。邀约军地教授开讲。#头条红色文化#