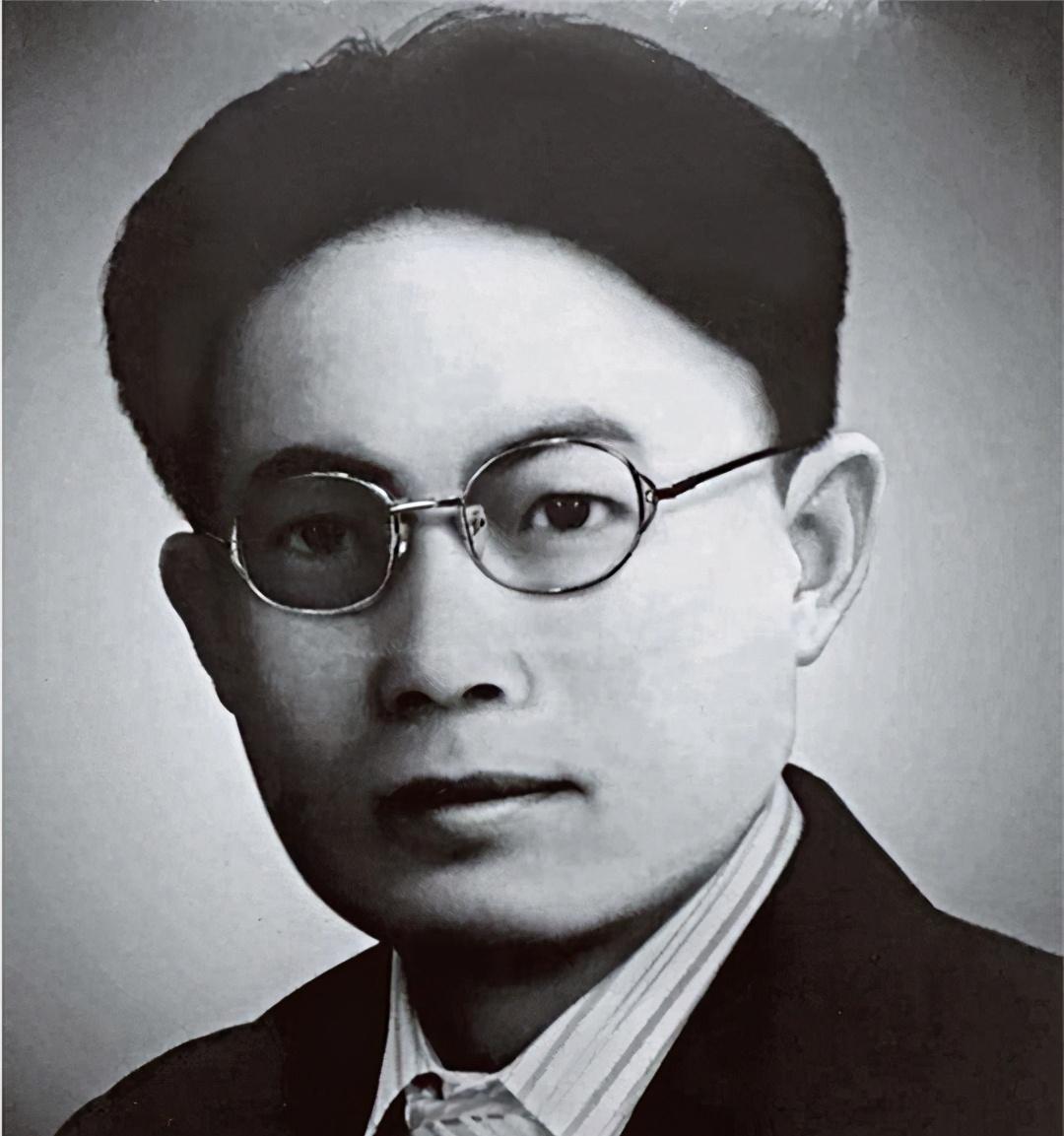

民国时期诞生了不少文学家,除钱钟书、陈寅恪这些耳熟能详的人物外,还有一位文学才子,他后世无名,却才华横溢,年纪轻轻就创作了历史巨著《中国史纲》,这位伟人名叫张荫麟。

张荫麟在清华上学时,和钱钟书的名气不相上下。导师梁启超也是对他赞誉有加,当年张荫麟发表一篇名为《老子身后孔子百余年之说质疑》的文章,彻底征服了梁启超。

如此有才之人,当然容易备受赏识。在清华就读期间,张荫麟十分沉迷学术,几乎天天在图书馆埋头苦读。

对他来说,学习的道路没有尽头,张荫麟曾在《清华学报》上发表论文和学术短文40多篇,清华许多导师都没有突破他的成就。

20多岁的张荫麟,对文学的钻研已经达到了一定高度。可叹的是,天妒英才,张荫麟早年间患有心脏病,当时他身处遵义,医疗条件很差。

病重之时,没有药物可以缓解他的病情。虽有好友前往重庆请名医,但张荫麟病得太急,没有等来朋友的救援,就已经病逝,此时张荫麟年仅37岁。

当时张荫麟正准备编写《中国史纲》的后续篇章,随着他的离世,这部历史巨著也就此画上了句号。

听闻张荫麟过世的消息,作为同窗好友的钱钟书深感悲痛,他感言:"失声惊子死,天翻大地覆",可见钱钟书的惋惜之情,沉痛而深重。

直至今日,不少学者提到描写中国历史的著作,张荫麟编写的《中国史纲》仍然备受推崇。这本止于汉代的历史书,被用作中学历史教材,至今被誉为神作。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">出身书香世家,生性爱读书</h1>

梁启超曾称张荫麟为"天才",殊不知天才的诞生并非来自偶然。张荫麟年幼时,就接受父亲严格管教,广泛阅读诸子百家著作以及史学经典,打下了深厚的国学基础。

张荫麟早年家境殷实,父亲爱好藏书。在父亲的影响下,张荫麟养成了买书、藏书的习惯。父亲去世后,家庭生活变得十分艰难。

不过生活条件可以迁就,唯独买书一事,不可更改。据张荫麟好友吴晗回忆,他在清华时,只要有余钱就会用来买书,他房间桌子、椅子、地板上,全部摆满了书。

平时见到朋友有好书,张荫麟也会和他们互换,爱书之心溢于言表。张荫麟能够编写史书,离不开他平时的积累。

对于如此痴迷文学之人,作为同行,长辈陈寅恪也对他十分敬佩,曾形容张荫麟"流辈论才未或先,著书何止牍三千"。

能被师长如此称赞,张荫麟在文学界的地位也是显而易见的。不过,张荫麟并不满足自己的学术造诣。

1929年,他前往美国斯坦福大学就读,在这期间,张荫麟对中国历史有了新的认识。他认为要想改造中国史学,需要从哲学、社会学中汲取营养知识,这样才能将中国史学推向新的高度。

张荫麟学成归国后,接受清华聘请,成为了哲学和历史学系的老师。当时张荫麟虽然只发表了一些学术文章,但国内史学大师都对他赞口不绝,"国学大师"钱穆甚至认为张荫麟是发展中国史学的后继之人。

因为在史学界名声颇好,张荫麟接到了编写历史教科书的机会,《中国史纲》就是诞生于这样的契机之下。

从张荫麟的成长经历来看,他就是为文学而生的人。他这辈子没有接触过其他行当,一生都在为中国史学发展努力。

文学界有如此专注之人,才可能创造文学盛世。民国时期,能够有源源不断的优秀文学作品产出,得益于像张荫麟一样文学痴迷者。

现如今,能够读到一本好书实属不易。现在没有真正的文学家,单说一些创作者也渐渐被浮躁的环境影响,没有心思钻研,只会写些哗众取宠的故事。

谁还能如张荫麟一样专注文学,那就是这个时代的幸运了。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">编写《中国史纲》,开始一展其才</h1>

1935年,受国民政府委托,张荫麟开始了编写中学历史教材的工作。虽然是给学生读的教材,张荫麟从接到这个任务之时,就打起了十二分精神,并为之倾尽了全力。

为了保证教材质量,当时在清华执教的张荫麟特意向学校请了两年假,把所有的时间和经历都投注在《中国史纲》上。

在如此天时地利条件下,《中国史纲》的质量自然得到了保障。其后看史书内容,不仅文辞优美,叙述生动,书中展露的通达思想,无不体现张荫麟写作时的用心良苦。

而张荫麟会在编写《中国史纲》上下苦功,是因为他一直不满当时的历史教育。他认为要想改变历史教育问题。

首先可以从历史课本突破。张荫麟知道,编写中学历史教材,需要考虑学生的阅读水平,这样才能真正达到教育的目的。

所以整本书他采用讲故事的手法,把深奥的历史问题,讲得通俗易懂。读者不仅可以从中汲取知识,也能享受到阅读乐趣。

张荫麟在清华教育教书时,曾对学生说"身为作家,要有尊严。"意思是说作家可以写通俗的文字,但不可以写庸俗的文章,这个原则在《中国史纲》中体现得淋漓尽致。

1940年,创作数年的《中国史纲》上古篇正式出版。出版没多久,这本史书就引起了极大反响。

不少史学家阅读《中国史纲》后,深叹张荫麟的才情与用心。历史学家张其昀称其"字字珠玑,胜过一般文学创作。"

于是,一本中学历史教科书,很快被无数学者当成了经典,至今能超越《中国史纲》的著作也屈指可数。

张荫麟凭借才学和用心,创造了如此佳作。他对文学的坚持,让不少学者汗颜。如果不是他的努力推动,再等百年,《中国史纲》恐怕都不会如约问世。

只有读过《中国史纲》的人才知道,张荫麟的史学才识,即使放在今天,也无人能及。中国历史文化虽悠远流长,对当下年轻人来说,了解历史的渠道大部分却限于历史课本。

历史课本对于历史描述大多是泛泛而谈,无法引起人们阅读历史的兴趣,如果编写历史课本的老师,都如张荫麟一般用心,相信能更好的传播历史文化,让年轻人真正喜欢历史、读懂历史,做历史文化的传承人。

<h1 class="pgc-h-arrow-right">移情别恋,终致婚姻破碎</h1>

张荫麟37岁因病过世,病逝之前,不仅身体承受着巨大痛苦,精神上也始终没有得到慰藉。

张荫麟本有妻子,儿女,一家美满幸福,如果不是他移情别恋,也不至于郁郁而终,落得个晚景凄凉的下场。

张荫麟原来是妻子轮慧珠的家教老师,两人在长期相处过程中互生情愫,相识六年之后,于1934年结为夫妻。

刚开始一家人生活甜蜜,后来随着抗战爆发,张荫麟和妻子被迫分开生活。异地而居,导致两人的感情逐渐转淡。

在分居的日子里,张荫麟结识了爱慕自己的容琬。容琬年轻、有活力,张荫麟对她十分喜爱。

加上和妻子矛盾重重,没多久,他就向妻子提出离婚。本以为就此可以和容琬双宿双栖,没想到容琬已经另嫁他人。

因为婚姻问题,张荫麟主动选择前往遵义浙大执教,身边没有亲人陪伴的他,终日只是大吃大喝,心情异常郁闷无聊。

身体素质本来不好,加上生活习惯差,导致他身体每况愈下。没多久,他的病情渐渐恶化,在遵义得不到治疗,年纪轻轻病亡,让许多人唏嘘。

他的文学造诣本可以更高。如果不是在婚姻选择上出现错误,恐怕他不会去遵义,在病重之时,本可以得到治疗。

张荫麟在学术上天资聪明,兢兢业业,在婚姻上却混沌糊涂。所以说,人最好不要走错路,一失足成千古恨,说的就是张荫麟。

文/文史旺旺