昨天带着不到四岁的女儿在街上,忽然想起了李薇的"风"。

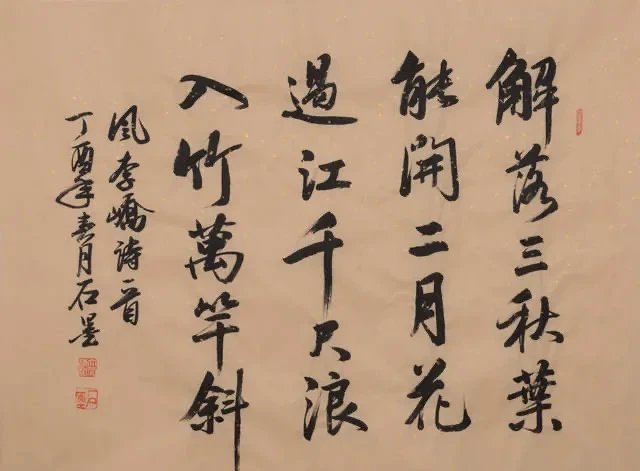

溶解三片秋叶,打开二月的花朵。

过河一千尺的波浪,进入竹子万极坡(xi?

于是他带着女儿来回走了四五次,小家伙很快就学会了。所以看来,这首诗被选为小学一年级的语言教科书或合适。

秋风一扫,树叶凋谢,春风吹拂,花朵盛开,诗的前两句话就是这个意思。飞过河面,掀起千尺海浪,擦拭森林花园,倾斜一万根柱子修竹,这是三四句话的一般思路。

这首诗叫"风",整篇文章中没有"风"的字样,却写得到处都是。

如果从写作方法来看,前两句话是向上的,由事物和心灵,落实在风上面的作用下,不仅杀了一切,还关心了一切。最后两句话,真正的风吹河,风吹竹林造成的自然现象,属于书写方法。

前几天,稍微看了一下小学语言新选的诗歌,与我小时候相比,有一些变化,一是数量增加,二,老脸少了,自然新面孔多了。

李伟的歌曲《风》属于新面孔。所以我不禁要问,李伟,还有谁呢?

百度百科说,李伟,字巨山,不叫李兆公,唐代再香。与苏的品味相称"苏立",也与苏的品味相得益彰,杜、崔融合称"文章四友",在他晚年变成了"文章老"。历史的五大朝代,趋向于激化潮流,历史学家的评价以贬义最为。

仔细看自己的生平,七十岁去世的李伟,曾侍奉唐高宗、武则天、唐中宗、唐瑞宗、唐玄宗等五位皇帝,三次相互崇拜。政治上有平定岭南职工乱祀,遏制成就酷炫,文学家开元名张称赞文"像金玉好","老唐书"称其文学为"一代男性"。在老年,它被尊重为"文章老年"。

至于历史学家一致评价不佳的发炎趋势,提到李伟第一折段附上武则天男宠张艺之、张长宗兄弟,并在审判王同璇一案中,因为害怕吴三想到专制无所作为,导致王同轩在狱中冤死, 晚年李伟,作为一个依附魏人,因此在问题上切到王立丹身边的辅助政治职务。

历史学家的评论,一向是严厉的,那不是借口,毕竟作为官方评论,它的宣传和定性是给千代后代看的。

但请不要忘记,李伟不是一个有煽动倾向的人。你怎么看?

吴州时期,李伟、张德玉、刘贤对狄仁杰的案件进行了复审。张、刘两个人不敢来俊辰淫秽,隐隐约约,只说:"看义不做,没有勇气也。"为了自己的勇敢,结果被降级为润州司马。

在武则晚年,李伟和燕凡建议,在冷政治中因不公而死的大臣,要清除不法行为,最终获得批准。

好吧,现在回头看看,李伟的三种煽动倾向,只发生过一次武则天政权时代,依附于女王的男性宠儿。

为什么当初勇敢的李伟,突然折戟?究其原因,不易说,也许只能说他毕竟足够勇敢。在进一步探讨这个问题之前,孙绍贤讲述了另一个人的故事。

宋代的朱敦举在京康时代写下了著名的《天天》。西都.

我是青都山水郎,天教经分配和疏浚。

已获赠雨枝风券,累了在左云上借月盖章。

诗、酒、千,有多少人看过侯王?

翡翠建筑金归来,李子喝醉了洛阳。

看完这首诗,我们就能知道朱敦举有多高,一个人有多不守规矩,我们也知道他一直是坚定的主力战斗派系,但正是如此高的朱敦举,最后不得不紧紧抓住秦琦,当然,因为宋代史记无情地记录了晚年犯罪。

于秋玉在《山居笔记》中用了一章的篇幅来描述清朝宁谷塔流亡数百年。

在第二章《流放者之地》中,他写道:在中国古代,对囚犯的惩罚大致无非是殴打、杀戮和流放。殴打是轻刑,杀人是死刑,流放不轻不重埋中间......封建时代难以忍受的事实是,流放不仅是植物的规模,有时不仅是全家流放,更是九族。康熙时代的诗人丁杰写了两首关于流亡的诗。这首诗是这样的:南方国贾人多赛贝,中原名半凉阳。

现在我们回过头来看,李伟,三次为阶段,文字叫旧。朱敦儒,青高自大,终生倡导收复宋室鹤山。最后,但各条、原因,恐怕都与封建时代的制度有很大的关系。

孙韶认为李伟应该认识武则天,所以王后执政的时候,他就可以说出来了。但自古以来,一个朝臣,对于接班人来说,李伟不善于掌握自己的脾胃,于是退居二线。

朱敦举、青高一辈子,也是主战一辈子,结束,想想岳飞的下一幕,想想未来世代,什么青高,什么抗日战争,通通都当成屁,说出来,于是,接受了秦淇的笼子,担任洪宇少清的职位。

不久前,一个学生问了我一个问题。这是一个关于叶公和孔子的故事,大致如下。

叶公问孔子:"我们有一个坦率诚实的年轻人,他父亲偷了别人的羊,他举报了父亲,并提供了证据,父亲被判有罪,这个年轻人不孝道吗?"

孔子回答说:"那里的年轻人不一样,他们认为父亲为儿子藏身,儿子为父亲藏身,是一种正直。"

丈夫接着说:"父子孝顺,绅士的朝臣忠诚,无可非议。父子俩,朝臣的攻击,是违背人性感情的本性,虽然正直,但不可取。"

孙绍当时的回答是同意丈夫和儿子的意见,而对文化大革命时期经常发生在父子之间,兄弟攻击为证据。

各代历史学家,就像叶公家乡的年轻人一样,坦诚正直正,他们正直坦率地维护着正统的法理,追求圣贤人格,树立了世代的榜样,当然,自动过滤掉了温暖的人性和人情。

因此,孙邵也承认,李伟、朱敦举,从法律角度看是不够的,而是从人性和人情出发,也值得同情。

1300多年过去了,李伟的"风"终于入选了语言教科书,而不是迟来的道歉?