1963年10月22日,法国前总理埃德加·富尔.m(Edgar Fur)以个人旅行的名义带着法国总统戴高乐(实际上是戴高乐的全权代表)的亲笔信来到中国,就与中国建立外交关系进行谈判。

抵达北京的当晚,埃德加·富尔和他的妻子被安置在钓鱼台国宾馆的15楼,该宾馆专门接待外国国家元首。次日,中法关系第一轮谈判开始,周恩来总理在中南海西花堂会见了埃德加·富尔和夫人。

寒战过后,埃德加·富尔突然问周恩来总理:"你去过巴黎吗?"

其实,埃德加·富尔很清楚,早在1919年3月17日,周恩来等人作为中国第一批留学的勤工俭学学生,就刻意问道。

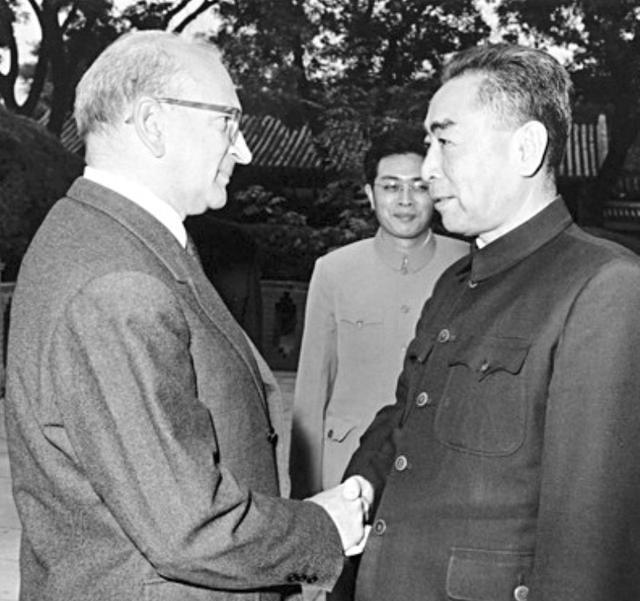

周恩来总理会见富尔

周恩来总理笑着回答:"我去过那里,那是四十多年前的事了!"

埃德加·富尔立即继续说:"是时候回到巴黎了。"

"再去一次",这么简单的两个字,却指出了埃德加·富尔访华的使命,以及"再去"巴黎的前提条件,自然是双方首先建立外交关系。

从中华人民共和国宣布的那一天起,中国的外交就面临着一个不可避免的现实。受当时意识形态和国际形势的影响,西方资本主义国家希望与中国建立外交关系,但在美国的影响和压力下与台湾保持着外交关系,而埃德加·富尔在北京谈判的核心仍然是台湾问题。

法方当然很清楚这个核心问题,在谈判之初,埃德加·富尔直接对周恩来总理说:"戴高乐将军不想忘记他在二战期间与蒋介石的友谊,希望不要做任何事来诋毁他。"

周恩来总理

周恩来总理对埃德加·富尔的言论并不感到惊讶,只是举了一个例子。当时,以反对戴高乐政府著称的前法国外交部长比杜问道:"如果比杜先生现在有一个流亡海外的政府,中国政府是否也会因为中国的战争而承认两个法国政府?""

如此聪明的答案让埃德加·弗尔(Edgar Fur)一时不知道该如何回答。

事实上,埃德加·富尔此行完全符合戴高乐的意图,这位法国总统怀着浪漫与现实主义的混合体,决心在二战后重振"加洛金鸡",不愿继续演奏华盛顿的小乐队。他一上台就提出了四个外交目标,其中之一就是与中国建立外交关系。

在戴高乐给埃德加·富尔(Edgar Fur)的手写信中,有一句话说:"严格来说,我们不要求任何人。"

在回应戴高乐的报告时,埃德加·富尔说:"按照你的指示,我明确表示,我们不是请求者,我们没有令人信服的理由改变现状,而只是对明显的异常现象感到遗憾。"

为此,埃德加·弗尔特别向周恩来总理提出:"作出的决定不应包含任何前提条件,因为这些前提条件会侵犯我们的自尊心,与我们的非苛刻地位不符。"

戴高乐

埃德加·富尔所谓"前提"的重要问题之一,就是台湾问题。

此前,戴高乐为中法建交谈判起草了三条建议:

首先,承认计划的延长意味着中法建交谈判实际上已经失败。

二、有条件的承认方案,富尔提出:"希望中国不要要求法国提出断绝与台湾的外交关系,在此基础上尽快完成与中国的外交关系。"

第三,无条件承认纲领是完全回避台湾问题。

在这三项建议中,"条件"实际上主要是指"中国接受法国对台湾问题的处理"。换句话说,戴高乐最希望看到的是中国愿意回避台湾问题,直接与法国建立外交关系。如果没有,我们也希望在维护台湾过去与法国关系的基础上与中国进行谈判。

就戴高乐而言,他不想因为美国的压力而破坏美国与其西方盟友在台湾问题上的感情。

埃德加·富尔抵达中国后不久,中央情报局得到消息说,当时的美国。约翰·肯尼迪总统对法国的做法感到惊讶,他派中央情报局副局长到台湾,向蒋介石转达了埃德加·富尔访华的消息。

此时,戴高乐的心也非常焦虑,让他担心美国已经得知埃德加·富尔访华的消息,不会暗中阻挠。

与此同时,前往法国的戴高乐一开始就无法了解埃德加·富尔谈判的进展,因为通讯受到限制。

由于中法两国在台湾问题上未能达成共识,周恩来总理提出"第一轮谈判应结束"。

10月25日,中法两国正式开始第二轮会谈,埃德加·富尔在会谈中表示:"法国可以降低与台湾的外交水平,在台湾只设立一个领事馆。"

周恩来总理回答说:"中国坚决反对两个中国,在这个问题上没有回旋余地,法国要同中国建交,必须断绝与台湾的外交关系。"

埃德加·弗瑞对周恩来总理的回答感到尴尬,会谈再次陷入僵局。

为了缓和气氛,周恩来总理决定安排埃德加·富尔访问内蒙古三天。

安排埃德加·富尔离开北京前往内蒙古的原因是,根据两次会谈的内容,周恩来总理意识到,法方虽然有意与中国建交,但对台湾问题没有提出合理的解决方案,如果继续这样说下去, 很难说双方都满意什么。

在埃德加·富尔(Edgar Fur)缺席后的几天里,周恩来总理与外交部官员一起重新谈判了一个更容易接受的外交解决方案。

三天后,埃德加·富尔回到北京时,周恩来总理想出了一个全新的计划。

这项被称为中法建交"三点默契"的新方案包括:

"首先,法国承认中华人民共和国是中国唯一合法的政府;

第二,法国支持中华人民共和国在联合国的合法权利;法国支持联合国的合法权利。

第三,台湾驻法外交代表撤后,法国也相应撤回了驻台外交代表。"

陈毅,毛泽东,毛泽东,富尔的妻子周恩来

周恩来总理早在黄埔军校就认识蒋介石,对蒋介石的性格了如指掌,但新中国成立后,蒋介石几乎从与新中国建交的国家撤走了外交代表。因此,如果法国承认新中国,与新中国建立外交关系,按照蒋介石的脾气,肯定会主动结束原来的外交关系。

埃德加·富尔(Edgar Fur)对新提案提出表示满意,但最终双方不得不经过该国最高领导人的批准,才能就建立外交关系达成协议。

此时,毛泽东主席正在上海,因此周恩来总理在会见结束时通知埃德加·弗尔说:"下一轮会谈将在上海举行。"

11月1日,埃德加·富尔和妻子一起来到上海和平饭店,时任外长陈毅亲自接见了他们,说:"你们住在这家和平饭店是上海最好的,马歇尔将军曾经作为美国总统特使住在这里,他的任务失败了, 但你的使命会成功。"

在和平饭店,毛泽东主席一见到埃德加·富尔,就对他说:"你们两个来得正是时候,建立中法关系,请告诉戴高乐,派大使去。"

毛泽东主席会见皮草

埃德加·弗尔笑着回答说:"我这次来中国,是为了将来在中国建立大使馆。"

就在埃德加·富尔(Edgar Fur)和中国领导人越来越近的时候,远在巴黎的戴高乐(Charles de Gaulle)遇到了一个问题。

当美国驻法国大使查尔斯·博伦(Charles Boren)在上海的报纸上看到埃德加·富尔(Edgar Fur)和毛泽东主席的照片时,他突然再次见到戴高乐,希望越快越好。

查尔斯·博伦看到戴高乐,问道:"你不是说,如果中法关系有新的可能性,你会第一时间通知我们吗?"这张照片到底是怎么回事?为什么我们不知道?"

戴高乐笑着回答:"大使先生,埃德加·富尔1957年去中国旅行,当时他也受到了毛泽东的接待,这次去中国,毛泽东又见到了他,没什么好惊讶的!""

听完查尔斯·博伦的回答后,查尔斯·博伦感到失望和不满,但他没有办法,也没有中法官方接触的证据,所以他不得不选择离开。

埃德加·富尔(中)

11月2日晚,周恩来总理将他与埃德加·富尔会谈的结果汇编,交给毛泽东主席,毛泽东主席就新的"中法建交三个计划"说了三个字:"随心所欲"。

11月6日,埃德加·富尔回到法国,戴高乐对他访华的结果非常满意,决定立即开始中法建交的进程。

然而,此时美国却发生了意想不到的严重事件,让本已淡化的中法外交关系又遭遇了起起伏伏。

11月22日,在中国和法国为建交做准备之际,美国第35任总统约翰·肯尼迪被暗杀,戴高乐应邀前往美国参加肯尼迪的葬礼。

因为早些时候,美国驻法国大使查尔斯·波伦(Charles Pollen)曾要求戴高乐(Charles de Gaulle)解释埃德加·富尔(Edgar Fur)访华的情况,而戴高乐(Charles de Gaulle)只是采取了拖延策略,告诉他,"在埃德加·富尔返回法国之前,我们不会知道具体细节。"

现在埃德加·富尔已经回国,戴高乐如果去美国参加葬礼,不可避免地会面临美国新总统关于中法关系的问题。一旦美国决定干预,目前还不清楚已经酝酿已久的中法关系将出现什么样的局面。

在听完埃德加·富尔的详细报道后,戴高乐目不转睛地盯着肯尼迪遇刺的电视画面说:"如果我去美国参加肯尼迪的葬礼,会见即将上任的美国总统,不改变主意,我打算在中法关系中取得积极成果。"

肯尼迪的葬礼于11月25日在阿灵顿国家公墓举行,戴高乐作为法国国家元首出席。

葬礼结束后,在白宫招待会上,戴高乐与接替肯尼迪成为美国第36任总统的林登·贝恩斯·约翰逊举行了会谈,但谈话在短短10分钟后就破裂了。

回到法国后,戴高乐立即召开内阁会议,讨论中法建交问题,也就是说,戴高乐的法国之行并没有让他改变主意。

然而,法国内阁中一些亲美和反共人士不愿意看到中法建交,戴高乐立即反驳说:"中国是一个比法国历史悠久的国家,我们不能忽视任何国家,更不用说这样一个古老的东方文明了。"

在戴高乐的敦促下,法国内阁最终通过了中法建交的决议。埃德加·富尔随后立即将这一消息转达给中国驻瑞士大使李清泉。

接到消息后,李清泉直飞阿尔及利亚首都阿尔及尔,当时周恩来总理正在访问阿尔及尔,李清泉向周恩来汇报这个好消息。

1964年1月27日上午11.m,《中法建交联合公报》在北京和巴黎同时发表,内容如下:

"中华人民共和国政府和法兰西共和国政府一致决定建立外交关系,两国政府已同意在三个月内任命大使。

这份只有44个字的公报,也许是中国外交史上关于建交最简洁的公报。法国成为西方阵营中第一个与中国建立外交关系的资本主义大国,被西方媒体描述为"外交核爆炸"。

中法建交14日,台湾当局宣布台湾与法国"断交"。"

中国与法国建立外交关系

根据周恩来总理"三点默契"的最后一项规定,台湾驻法外交代表撤出后,法国也相应撤回了驻台外交代表,中法建交终于圆满完成。

自中法建交以来,戴高乐一直想访华,甚至决定于1971年6月18日对中国进行正式访问。

不幸的是,1970年11月9日,戴高乐去世,为中法建交作出巨大贡献的总统未能来华。

中法建交是新中国外交工作的伟大胜利,标志着中国加强同西欧国家关系的重要突破,标志着美国封锁新中国的政策的彻底破产,标志着新中国外交气候下的一场精彩战斗。