在我国,一些年轻电影人似乎对国产电影有误解,只要故事的背景发生在农村,就一定有严肃的现实主义甚至社会批判的姿态(他们也觉得只有这样的电影才能赢得国际奖项)。但往往由于缺乏农村生活经验,以及年轻人往往有感情,他们总能把现实主义理解为枯燥乏味,社会批判变成了强行出卖的苦恼,作品不说比生活更高,甚至恢复生活似乎无处不在的拙劣模仿和自以为是的想象,而他们真正扎根于农村生活的前辈电影让人无法比拟。

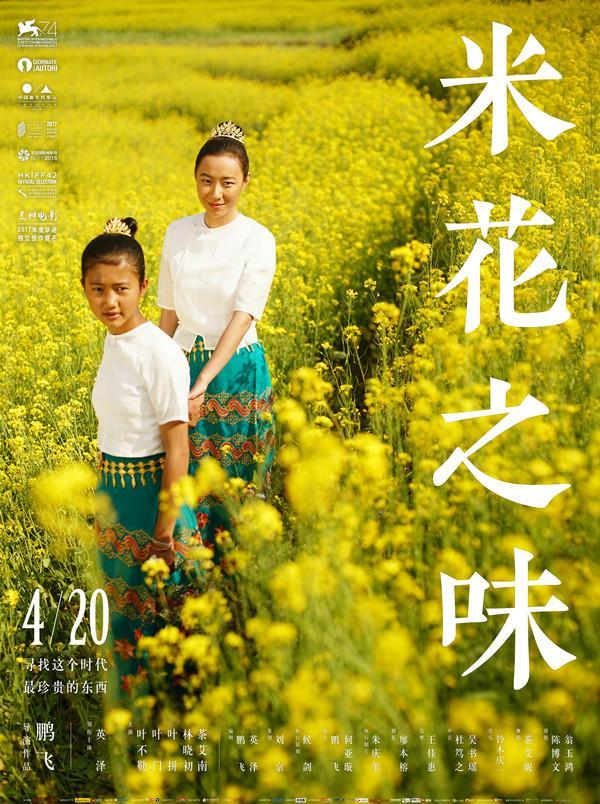

"米花的味道"海报

毕的《路边野餐》打破了这颗痣,用魔幻现实主义和轻盈的诗意将中国乡村带入了生活。彭飞的《米花的味道》是一瞥罕见的幽默和温暖的气质。

故事很简单:当了多年农民工的母亲回到村里和女儿打架,女儿开始进入叛逆期,同时村里曾经传统冲突的新旧观念。这一切让母亲有点不知所措。

简单的故事尤其难讲,尤其是对于年轻导演来说,在商业电影中,简单的故事很容易被赋予,以增强狗血的可视性;很容易让电影的叙事变得极差,导演仍然享受着自己的审美优越感和神秘思维。

母女之间的对立戏往往让观众发笑

而《米花的味道》并不是这两个问题,导演用流畅细腻的叙事,简单明了的故事讲了一种迷人的味道,而这种味道恰恰是生活本身:出乎意料,但不是狗血,难得的起起伏伏,还有味道。值得称道的是,导演善于运用无处不在的小幽默,用幽默感解构过度耸人听闻的可能性,并在戏剧变得更加激烈时,在日常感下控制戏剧。

在母女感情这一线,虽然演员很少表现出强势的表演,但母女感情的发展和变化却相当清晰,得益于叙事的本质。比如,在从母亲的旅途中回家的路上,有个小女孩在山路上卖鸡蛋给路人,在影片的中间,母亲因为想离开家而叛逆,以至于在山路上再次遇到了小女孩。母亲第一次喜悦而深情地看着女孩的眼睛,仿佛想起了即将见面的女儿。第二次,母亲看着那个缠着卡车司机买鸡蛋的女孩,却哭了。这种情绪的变化很容易被普通观众理解:母亲又想起了女儿,但又带着自责和担心。于是,母亲重新找回了耐心,回到了村子里,承担起了做母亲的责任。卖鸡蛋的小女孩出现了两次,反映了母亲对女儿的感情。

而且女儿对母亲的情感变化也非常集中。起初妈妈刚回家,女儿躲在被子里不想见妈妈,妈妈问为什么,一个"还是听好听一个声音",真是很难过。但女儿们也会通过偷钱来报复,因为外人说她们的母亲不好。母女之间奇怪的相似之处也表现在细节上:当母亲即将离开时,一句话也不回,但仍然会站在教学地板上,眼睛肿胀,看到母亲离开;两人固执的背骨,其实是同一血统。

最有意思的玩法,就是女儿整晚偷钱去网吧,妈妈找到了女儿,没有惊动她,骂她,反而在网吧外面守夜一夜。女儿和同伴上车后,母亲独自买早餐,就像某种幼稚的报复。女儿坐在车后座上,脸色并不害羞,而是平静地看着母亲,旁边还有咖啡罐和烟头。他们就像两个陌生人,从异化,到观察,到试炼,到挣扎,归根结底,他们只是在寻找和决定他们对彼此的爱。

《米花的味道》

另一句台词,一个关于村子里发生的事情的故事。交通和互联网的发展给村庄带来了许多变化,孩子们聚集在寺庙外玩手机游戏,新人穿着婚纱唱歌到山上,崇拜佛像。就连男人在小餐馆喝酒聊天的话题,也是如何利用这个机会建一个机场,让游客赚钱。这一幕与在三里屯咖啡厅谈论创业上市的人有多相似?这个世界有这种凉爽的热量。

此外,还有"米花的气味"一直备受争议的"留守儿童"主题,其实只有两个场景清楚表明了这一点。一旦进入学校,慈善机构就会向留守儿童献上爱心,有礼物的孩子解释礼物的来源,同时挤压瓜子并说:"因为我们是留守儿童。"这个词的分量被孩子驱散,取而代之的是每天的荒谬感。

另一个场景是村子里的一件大事,女儿的小伙伴死于重病。生病了,小伙伴对女儿说:"以前我得了小病,他们不在乎我,现在我有大病,我看他们就这么办。"无辜的怨恨,与最终冲回家的父母和孩子的结果形成鲜明对比,有自己恰到好处的同情心和力量。

孩子刚刚去世,全家和村子已经开始讨论如何分享筹集到的钱。母亲带着女儿离开,依偎在一起,在思想和悲伤中和解。影片结尾母女献给石佛的舞蹈,美得惊人。

《米花的气味》不是一部需要太多解释的电影,我只想告诉你看的时候触动我的细节。那些朴素细腻的细节,充满了温柔,不做批评和总结,只是听着看,轻点这样的姿态,足以让人觉得这是一部值得一看的电影。