在我國,一些年輕電影人似乎對國産電影有誤解,隻要故事的背景發生在農村,就一定有嚴肅的現實主義甚至社會批判的姿态(他們也覺得隻有這樣的電影才能赢得國際獎項)。但往往由于缺乏農村生活經驗,以及年輕人往往有感情,他們總能把現實主義了解為枯燥乏味,社會批判變成了強行出賣的苦惱,作品不說比生活更高,甚至恢複生活似乎無處不在的拙劣模仿和自以為是的想象,而他們真正紮根于農村生活的前輩電影讓人無法比拟。

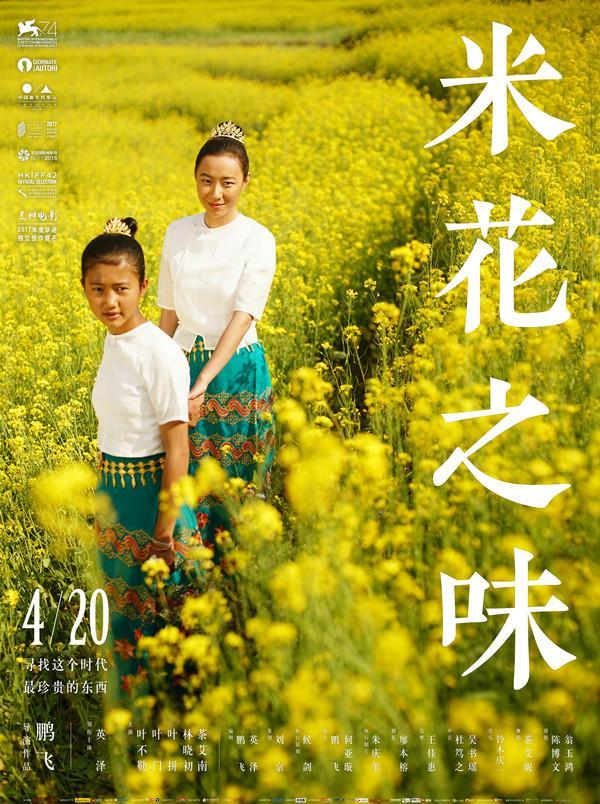

"米花的味道"海報

畢的《路邊野餐》打破了這顆痣,用魔幻現實主義和輕盈的詩意将中國鄉村帶入了生活。彭飛的《米花的味道》是一瞥罕見的幽默和溫暖的氣質。

故事很簡單:當了多年農民工的母親回到村裡和女兒打架,女兒開始進入叛逆期,同時村裡曾經傳統沖突的新舊觀念。這一切讓母親有點不知所措。

簡單的故事尤其難講,尤其是對于年輕導演來說,在商業電影中,簡單的故事很容易被賦予,以增強狗血的可視性;很容易讓電影的叙事變得極差,導演仍然享受着自己的審美優越感和神秘思維。

母女之間的對立戲往往讓觀衆發笑

而《米花的味道》并不是這兩個問題,導演用流暢細膩的叙事,簡單明了的故事講了一種迷人的味道,而這種味道恰恰是生活本身:出乎意料,但不是狗血,難得的起起伏伏,還有味道。值得稱道的是,導演善于運用無處不在的小幽默,用幽默感解構過度聳人聽聞的可能性,并在戲劇變得更加激烈時,在日常感下控制戲劇。

在母女感情這一線,雖然演員很少表現出強勢的表演,但母女感情的發展和變化卻相當清晰,得益于叙事的本質。比如,在從母親的旅途中回家的路上,有個小女孩在山路上賣雞蛋給路人,在影片的中間,母親因為想離開家而叛逆,以至于在山路上再次遇到了小女孩。母親第一次喜悅而深情地看着女孩的眼睛,仿佛想起了即将見面的女兒。第二次,母親看着那個纏着卡車司機買雞蛋的女孩,卻哭了。這種情緒的變化很容易被普通觀衆了解:母親又想起了女兒,但又帶着自責和擔心。于是,母親重新找回了耐心,回到了村子裡,承擔起了做母親的責任。賣雞蛋的小女孩出現了兩次,反映了母親對女兒的感情。

而且女兒對母親的情感變化也非常集中。起初媽媽剛回家,女兒躲在被子裡不想見媽媽,媽媽問為什麼,一個"還是聽好聽一個聲音",真是很難過。但女兒們也會通過偷錢來報複,因為外人說她們的母親不好。母女之間奇怪的相似之處也表現在細節上:當母親即将離開時,一句話也不回,但仍然會站在教學地闆上,眼睛腫脹,看到母親離開;兩人固執的背骨,其實是同一血統。

最有意思的玩法,就是女兒整晚偷錢去網吧,媽媽找到了女兒,沒有驚動她,罵她,反而在網吧外面守夜一夜。女兒和同伴上車後,母親獨自買早餐,就像某種幼稚的報複。女兒坐在車後座上,臉色并不害羞,而是平靜地看着母親,旁邊還有咖啡罐和煙頭。他們就像兩個陌生人,從異化,到觀察,到試煉,到掙紮,歸根結底,他們隻是在尋找和決定他們對彼此的愛。

《米花的味道》

另一句台詞,一個關于村子裡發生的事情的故事。交通和網際網路的發展給村莊帶來了許多變化,孩子們聚集在寺廟外玩手機遊戲,新人穿着婚紗唱歌到山上,崇拜佛像。就連男人在小餐館喝酒聊天的話題,也是如何利用這個機會建一個機場,讓遊客賺錢。這一幕與在三裡屯咖啡廳談論創業上市的人有多相似?這個世界有這種涼爽的熱量。

此外,還有"米花的氣味"一直備受争議的"留守兒童"主題,其實隻有兩個場景清楚表明了這一點。一旦進入學校,慈善機構就會向留守兒童獻上愛心,有禮物的孩子解釋禮物的來源,同時擠壓瓜子并說:"因為我們是留守兒童。"這個詞的分量被孩子驅散,取而代之的是每天的荒謬感。

另一個場景是村子裡的一件大事,女兒的小夥伴死于重病。生病了,小夥伴對女兒說:"以前我得了小病,他們不在乎我,現在我有大病,我看他們就這麼辦。"無辜的怨恨,與最終沖回家的父母和孩子的結果形成鮮明對比,有自己恰到好處的同情心和力量。

孩子剛剛去世,全家和村子已經開始讨論如何分享籌集到的錢。母親帶着女兒離開,依偎在一起,在思想和悲傷中和解。影片結尾母女獻給石佛的舞蹈,美得驚人。

《米花的氣味》不是一部需要太多解釋的電影,我隻想告訴你看的時候觸動我的細節。那些樸素細膩的細節,充滿了溫柔,不做批評和總結,隻是聽着看,輕點這樣的姿态,足以讓人覺得這是一部值得一看的電影。