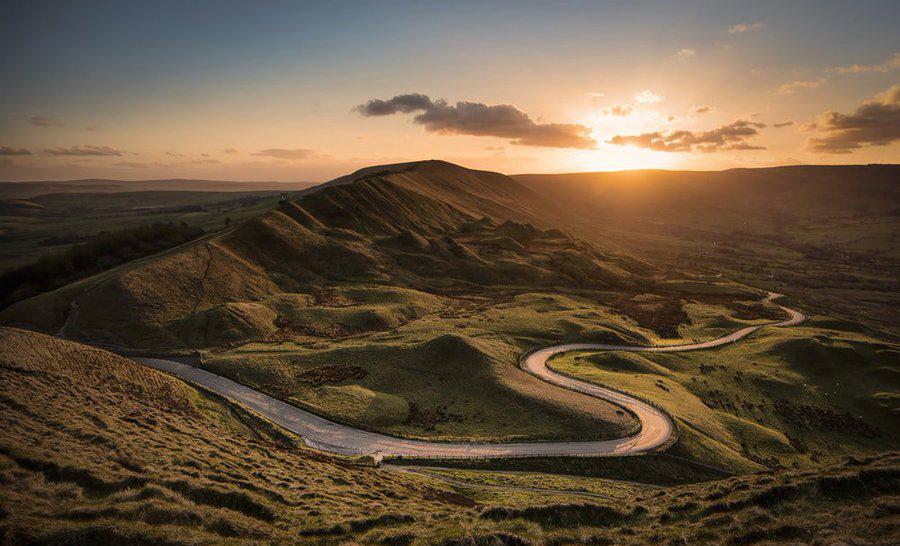

这个深不可测的希望是多么的固执和漫长,

中国的道路是多么的自由和遥远...

- 牡丹在田野上行走 - 三千里走两

抗日军兴旺发达,平津倒台。华北华东大学的师生们走出象牙塔和亭子,盛装打扮,向山山千山、野乡走去。他们看到了破碎的山水,民生艰难,看到了盘子的面貌和苦涩的苦难,经历了频繁的曲折和无尽的旅程,最后沐浴在火中,西迁南走向20世纪成为一个宏伟的文化传奇,成为中国教育史上百年的历史。

"可怜的草木岁月,志同道合的意象。受着世界的变迁,向名山投下一站,集斯文、"天地人"三位一体,促使南都师生在万物生机勃勃的灵性生活之上,在超轻松的日常生活之上,培育世界的思想、意志自由,也逐渐连接人与自然之间的优良血脉。

< h1级"pgc-h-right-arrow">,风和雨</h1>

1937年11月,上海沦陷,12月南京沦陷,日军炮火,刚刚在长沙设立临时大学,平津师生喘着粗气,座位不暖,不得不再次拉起,向西迁至昆明。刚从清华大学毕业并留在学校的吴正轩,加入了学校3500英里的长途跋涉到香轩,开始写从长沙到昆明的"长征"日记,这是个人纪律和心灵的历史,是"教育长征"的唯一完整记录。日常气候,实际行程和路上看到的地理景观,以及"具有记忆价值的人和事",风格简单,具有清晰的过去历史。

"旅游团"到象屿边境

在日记中,吴正轩多次提到他的老师李继轩教授。患有腿病的李继本仍然决心带着学生走进村子,在离开前写信给家人:"抗日战争已经连续失败,国家的生存是不确定的,如果国家破碎,那就殉道。"当然,作为长沙临时大学生物系主任,李继轩的南渡之旅也有一路观察西南山区植被的初衷。

李继轩是中国植物生理学的先驱,也是植物生态学和地植物学的奠基人。1925年,他获得耶鲁大学林业硕士学位(后来获得博士学位),这是第一位获得该领域博士学位的中国人。长征之初,他身体状况不佳,不得不背着同学们背着一会儿,才勉强自己走路。跑李的人可以带着行李在车里走路,但李继轩拒绝坐公交车,坚持每天走路。

吴正轩本人也是前三天起脚,第三天后正常行走。他们一路上每天只能吃两顿饭。西南部人口稀少,旅行团每天必须前往较大的村庄和城镇用餐和住宿,沿途还有游学,每天只行军三十到五十英里。

越过悬崖,越过急流,他们睡得很粗,"经常在农舍的地板上铺一夜的稻草,鸡和鸭躺在一起。吃饭和生活的困难是可以克服的,土匪是对那些没有深入参与世界的学生的最大威胁。不过,也有办法,吴正璇回忆说,李继轩在湘西与当地土匪一起介入:"土匪头收路钱"。(在李继璇先生的干预下),他们知道这些是穷学生,老师更穷",差点放手。

他们所有的装备都是一件军装,一条打底裤,一双草鞋,一把防水油布伞,还有八公斤重的行李,里面装满了必须一路使用的用品。这是漫长的冬日,他们冒着严寒,越过武陵、苗陵、武门,穿过湘江、渭江、水...在风雨中,仍有个别教授,尽量做到适合皮革,保持一定的欧美研究风度;

他们仰望沿途的古迹,浏览名胜古迹,去少数民族村庄,或在桃园、深谷、村镇、酒店观察民俗,"一路走来,到处都能得到"。"无论天气如何,李继轩都仔细观察了沿途动植物的生长和分布,采集动植物标本。每当我们看到有代表性的植物时,老师和学生都会惊呼成瘾。流亡之路变成了一段了解自然的旅程。

经过雅安,他们发现了几个以前从未见过的物种。在金沙河对岸,地质学教授断言,只有十几个家庭居住的迷雾大峡谷富含铁矿石和煤炭。他们亲眼目睹了雪山、河流、温暖平原并存的风景,一路上看到了美景、冒险、各种花鸟、家电,以及各种古装的人们,都给他们带来了独特的体验。

一路上观赏风景,学习人文、世界,哀悼民族运动,知识分子精英们以这种方式在抗日救援的洪流中涌入社会底层,既感受到了《江山之山》的秀场,也深切遗憾了民生的艰难。温一堂说:"...对中国的了解其实是很肤浅的。今天,我将用我的脚踏板触摸我祖先经历的沧桑。国难,我们这些丢了包的人,应该重新认识一下中国!虽然中国学者有着"读万册,走百万里"的悠久传统,但现代中国知识分子寻求国家和自己的真谛,然后率先推进这一漫长征程。

教师辅导小组由黄毅生、文毅堂、袁福丽、曾兆轩、李继轩、吴正轩等11位教师组成。

战争迫使他们流亡,但这无法阻止他们对学习的热情。"习近平人的感情、风俗、标本,了解少数民族的生活状况,再了解中国现状",特别是在西南地区作为抗日战争回归的重要腹地,"资源丰富,未来发展,未来远大",了解西南,是坚持抗日战争的重要组成部分。"湘轩小长征"使师生的生活境界更加显现。 模式,正如一位学生后来所说,本着西南联合国大学高距离舒朗的精神,一定有这趟艰苦淬火的漫长旅程。

<h1级"pgc-h-arrow-right">ii,云层以南</h1>

当他们第一次来到云南时,学生们的兴奋和钦佩持续了很长时间。经过一番动荡的旅程,先到昆明的团员和数千名师生落户昆明。

云南远,世界大,退后一步,真有广阔海天的感觉。虽然远离中原腹地的山川,但有通往国外的道路,越南和缅甸正在建设中,方便从国外进口书籍,设备和设备,也很容易了解国际学术和科研发展的动态;昆明有四次不亏花,八段泉草,绿湖云水,海浪池,还有蓝树、天砖蓝,蕴含着自由的灵魂。流亡之路的艰辛和艰辛,终于被郎朗书的声音所取代。

当然,舒适优越的学习环境是不可言说的。载着武器的卡车像蝗虫一样在缅甸高速公路上爬行,各种不安的风景,点缀着一个血浸透的时代。战争的阴云也蔓延到世界各大洲,世界处于恐慌和动荡的状态,抗战越晚,经济困难就越严重。日军的进攻和斗争已经到了疯狂的地步,因为前线有大批人,农田被废弃,再加上通货膨胀,不直接从事物质生产,靠知识分子群体的工资和工资生活,处于非常被动的地位。他们的生活逐渐低于贫困水平,下降到饥饿水平。

后来被称为中国物理学之父的吴大昭,因为妻子患有肺结核,买药花了很多钱,是教授中第一个摆摊的人。社会科学系的费晓彤卖了一大碗茶。潘光丹的妻子赵瑞云在校门口摆摊卖衣服。校长的妻子梅薇韩玉华做了上海米粉碗饼,然后拿皇冠花园出售。文学院院长冯友兰的妻子,在校门口摆放了一个锅卖麻花,同学们下课后就来买麻花吃。回想起来,西装革履的老教授们,每个人都在努力把自己变成小摊贩,以补充自己的家庭。还有一些中国古代教授,为云南图师当官,写首文、墓志铭,以换取报酬。

说起植物学教授,韧性还是比较强的,比如善于花艺,有的人靠种花,卖剑兰的收入。当时,昆明市北门街71号,是清华大学独任教师宿舍,距离联合国大会新校舍只有几百米,李继璇教授住在这里,起初他也可以用工资买食物,然后随着物价上涨,到月底没有钱买食物。就在舞台周围有两亩多废弃的花坛,生物学教授义不容辞地播种土地,聊聊急需。校园里的荆棘杂草也被清除,疏松的土壤被挖出来,蔬菜被种植用于用餐。

有时候最好出去找点野菜。当时,教授们穿梭在田野和小屋里,与大自然亲密接触,不是为了郊游,更多的时间是养猪来种菜,施肥除草,开源节流来补充家庭。几位教授在家里养了几头小猪。同样幸运的是,时代把知识精英们扔进了起起伏伏的岁月里。

无论如何,这是万物灿烂的季节,春天昆明,野花在野点,美丽。教授们在异国他乡思考人与自然的关系,区分云南的奇异鸟类和动物,努力把异国之地变成安心的地方;"不能一时制人","不能不超越现实",大会教授们立足长远,自觉承担起民族文化传承和重建的责任。

< h1级"pgc-h-right-arrow">三、饮用水进入学校</h1>

湖面略带雾,"吹弦"的平静风光一如既往。师生经常去教室、图书馆努力学习,或者在湖边散步。自从学校南迁后,虽然书本、乐器丢失了,但是我们学习的精神却是一年。后方的自然条件为师生提供了广阔的科研基础,面对瞬息万变的形势,他们不断调整自己的学术思想和社会实践,不断从被迫的学术圈走向更广阔的自然空间。

中国西南的河流充满河流,峡谷宽阔,充满活力,物种众多,一直被称为"动物王国"和"植物王国"。昆明还被山水环绕,地质景观变化,野外实践条件良好,多少弥补了标本、设备的不足。李教授带领学生穿越山西的荒山,进行植被生态学研究,发现大量以前鲜为人知的植物,然后对其进行分类。教授们还临时组织了科学考察,足迹遍布福建中北地区,积累了大量资料。在极其困难的环境中,教学和研究的重点发生了变化。

除非大会老师带着修行,经常带领学生走出田野,没有路,车子进不去,拿一个包进山里,"晚上裹着一个睡在农舍里是司空见惯的。"在野外,经常有危险。在偏远山区的探险中,有时饿死,你很可能在森林里饿死;在这样一个艰难的实践中,斯特拉教授指导学生完成从书籍到实验的一整套过程,从分类标本数据,分析物体,绘制图纸到撰写毕业论文,为学生打下坚实的专业基础,以及非凡的生活经历。对于云南来说,更有"弘扬文化,富学而归,文化教育繁荣的时刻,让昆明成为西南文化的中心","学术文化的转移也","好东西的作用"。

吴教授还把目光和兴趣投入到云南丰富的动植物资源中,日复一日,足迹逐渐遍及全省。他与吴正轩一起发现了新的植物品种"金铁锁",并在"雁南草本植物"和"植物真实地图检验"中检查了植物学名称。一次又一次,类似博物馆之旅的旅程就像是知识和实践的漫长旅程,锻造了师生实事求是、科学精神和简洁明了的科学思维。

1938年8月,吴和张景轩带领几位助教,考察采集了大理仓山、滨川鸡脚山的植物。在Chick-fil-A,吴维珍白天徒步穿越群山,晚上在昏暗的光线下观察植物标本,绘制植物图。野外工作很累,白天走路,晚上在简陋的彝族人家里躺着,睡在泥里,吃着,喝着原水,开水基本看不到。多年后,李继轩教授依然对那几年记忆犹新:这次艰难的探险,导致吴淑贞越来越虚弱,1942年夏天,吴继镇因艰辛生活胃病复发,不幸身亡。他最后的作品《中国植物名录》和《植物实图检验》都是无组织的,大功没有做,令人遗憾。

在行军中

"喝水进书房,盖茅为圣经建了空间",成平时代,年轻学生的功课太重,没有时间仰望宇宙,俯视万物的繁荣,品尝万物的美丽和活力,并在流亡的历史命运中,走出书本, 踏入田野,拥抱理想,寻找确认,为团结的大学生,迈出这一步,使他们终生受益。这是沐浴雪精神的洗礼,升天的状态,无可争辩的创造力在战争年代也散发着取之不尽用之不竭的光芒。

住在大火西南部的潘光丹教授认为,在恶劣的自然环境中,足以磨练自己的思想,使人们越来越壮大壮:仔细想想,确实有不少意想不到的收获,

说到动植物研究和野外调查,大会师生付出的最难的工作是一群"曾经有过渤海,除了吴山"的人,他们带来了科学的眼光和文字素养,无处不在,与自然有着密切的关系。他们的兴趣广泛,用脚步声来衡量,以自然主义者的眼光观察动植物,对任何有意义的风景,都要做详细而详细的记录,到一个地方,记住一个地方,眼前的火灾和动荡的形势并没有影响他们对学术冷静和健康研究文化的承诺;他们带着科学的头脑出发寻找答案,最终发现,长期的流亡并没有把他们带到一个固定的地方,而是带到了一个没有预料到的新空间。昆明如海相遇,每一个风风雨飘摇的故事,共同创作成一个漫长而遥远的高山和水域的传说。

我们终于离开了渔网般的城市,

这是一个令人窒息的,干燥的,空的网格

......

多年来,一直有丰富的野生收获哦,

现在是你,具有相同的诱惑模式

- 牡丹,走在田野上

编写|刘东丽

排版|小球

▼

欢迎分享原创文章

如需商业转载,请联系后台