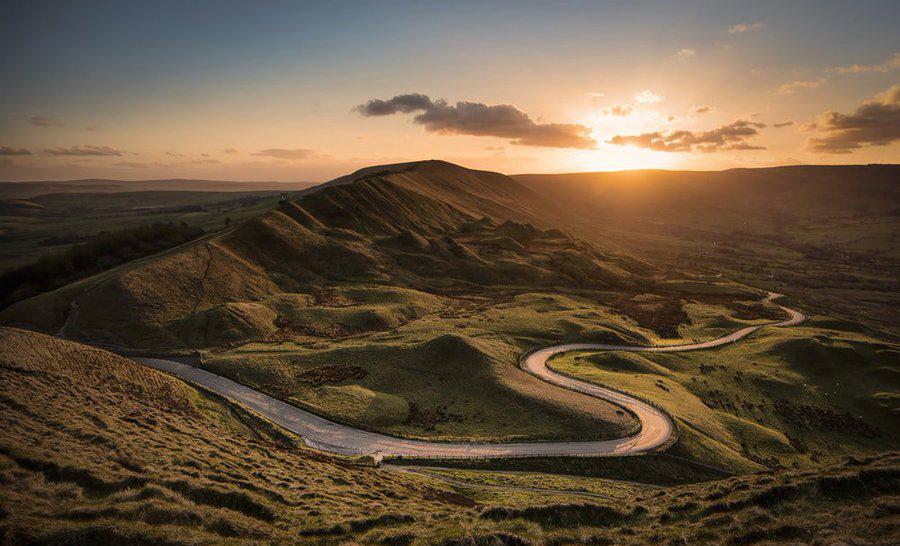

這個深不可測的希望是多麼的固執和漫長,

中國的道路是多麼的自由和遙遠...

- 牡丹在田野上行走 - 三千裡走兩

抗日軍興旺發達,平津倒台。華北華東大學的師生們走出象牙塔和亭子,盛裝打扮,向山山千山、野鄉走去。他們看到了破碎的山水,民生艱難,看到了盤子的面貌和苦澀的苦難,經曆了頻繁的曲折和無盡的旅程,最後沐浴在火中,西遷南走向20世紀成為一個宏偉的文化傳奇,成為中國教育史上百年的曆史。

"可憐的草木歲月,志同道合的意象。受着世界的變遷,向名山投下一站,集斯文、"天地人"三位一體,促使南都師生在萬物生機勃勃的靈性生活之上,在超輕松的日常生活之上,培育世界的思想、意志自由,也逐漸連接配接人與自然之間的優良血脈。

< h1級"pgc-h-right-arrow">,風和雨</h1>

1937年11月,上海淪陷,12月南京淪陷,日軍炮火,剛剛在長沙設立臨時大學,平津師生喘着粗氣,座位不暖,不得不再次拉起,向西遷至昆明。剛從清華大學畢業并留在學校的吳正軒,加入了學校3500英裡的長途跋涉到香軒,開始寫從長沙到昆明的"長征"日記,這是個人紀律和心靈的曆史,是"教育長征"的唯一完整記錄。日常氣候,實際行程和路上看到的地理景觀,以及"具有記憶價值的人和事",風格簡單,具有清晰的過去曆史。

"旅遊團"到象嶼邊境

在日記中,吳正軒多次提到他的老師李繼軒教授。患有腿病的李繼本仍然決心帶着學生走進村子,在離開前寫信給家人:"抗日戰争已經連續失敗,國家的生存是不确定的,如果國家破碎,那就殉道。"當然,作為長沙臨時大學生物系主任,李繼軒的南渡之旅也有一路觀察西南山區植被的初衷。

李繼軒是中國植物生理學的先驅,也是植物生态學和地植物學的創始者。1925年,他獲得耶魯大學林業碩士學位(後來獲得博士學位),這是第一位獲得該領域博士學位的中國人。長征之初,他身體狀況不佳,不得不背着同學們背着一會兒,才勉強自己走路。跑李的人可以帶着行李在車裡走路,但李繼軒拒絕坐公共汽車,堅持每天走路。

吳正軒本人也是前三天起腳,第三天後正常行走。他們一路上每天隻能吃兩頓飯。西南部人口稀少,旅行團每天必須前往較大的村莊和城鎮用餐和住宿,沿途還有遊學,每天隻行軍三十到五十英裡。

越過懸崖,越過急流,他們睡得很粗,"經常在農舍的地闆上鋪一夜的稻草,雞和鴨躺在一起。吃飯和生活的困難是可以克服的,土匪是對那些沒有深入參與世界的學生的最大威脅。不過,也有辦法,吳正璇回憶說,李繼軒在湘西與當地土匪一起介入:"土匪頭收路錢"。(在李繼璇先生的幹預下),他們知道這些是窮學生,老師更窮",差點放手。

他們所有的裝備都是一件軍裝,一條打底褲,一雙草鞋,一把防水油布傘,還有八公斤重的行李,裡面裝滿了必須一路使用的用品。這是漫長的冬日,他們冒着嚴寒,越過武陵、苗陵、武門,穿過湘江、渭江、水...在風雨中,仍有個别教授,盡量做到适合皮革,保持一定的歐美研究風度;

他們仰望沿途的古迹,浏覽名勝古迹,去少數民族村莊,或在桃園、深谷、村鎮、酒店觀察民俗,"一路走來,到處都能得到"。"無論天氣如何,李繼軒都仔細觀察了沿途動植物的生長和分布,采集動植物标本。每當我們看到有代表性的植物時,老師和學生都會驚呼成瘾。流亡之路變成了一段了解自然的旅程。

經過雅安,他們發現了幾個以前從未見過的物種。在金沙河對岸,地質學教授斷言,隻有十幾個家庭居住的迷霧大峽谷富含鐵礦石和煤炭。他們親眼目睹了雪山、河流、溫暖平原并存的風景,一路上看到了美景、冒險、各種花鳥、家電,以及各種古裝的人們,都給他們帶來了獨特的體驗。

一路上觀賞風景,學習人文、世界,哀悼民族運動,知識分子精英們以這種方式在抗日救援的洪流中湧入社會底層,既感受到了《江山之山》的秀場,也深切遺憾了民生的艱難。溫一堂說:"...對中國的了解其實是很膚淺的。今天,我将用我的腳踏闆觸摸我祖先經曆的滄桑。國難,我們這些丢了包的人,應該重新認識一下中國!雖然中國學者有着"讀萬冊,走百萬裡"的悠久傳統,但現代中國知識分子尋求國家和自己的真谛,然後率先推進這一漫長征程。

教師輔導小組由黃毅生、文毅堂、袁福麗、曾兆軒、李繼軒、吳正軒等11位教師組成。

戰争迫使他們流亡,但這無法阻止他們對學習的熱情。"習近平人的感情、風俗、标本,了解少數民族的生活狀況,再了解中國現狀",特别是在西南地區作為抗日戰争回歸的重要腹地,"資源豐富,未來發展,未來遠大",了解西南,是堅持抗日戰争的重要組成部分。"湘軒小長征"使師生的生活境界更加顯現。 模式,正如一位學生後來所說,本着西南聯合國大學高距離舒朗的精神,一定有這趟艱苦淬火的漫長旅程。

<h1級"pgc-h-arrow-right">ii,雲層以南</h1>

當他們第一次來到雲南時,學生們的興奮和欽佩持續了很長時間。經過一番動蕩的旅程,先到昆明的團員和數千名師生落戶昆明。

雲南遠,世界大,退後一步,真有廣闊海天的感覺。雖然遠離中原腹地的山川,但有通往國外的道路,越南和緬甸正在建設中,友善從國外進口書籍,裝置和裝置,也很容易了解國際學術和科研發展的動态;昆明有四次不虧花,八段泉草,綠湖雲水,海浪池,還有藍樹、天磚藍,蘊含着自由的靈魂。流亡之路的艱辛和艱辛,終于被郎朗書的聲音所取代。

當然,舒适優越的學習環境是不可言說的。載着武器的卡車像蝗蟲一樣在緬甸高速公路上爬行,各種不安的風景,點綴着一個血浸透的時代。戰争的陰雲也蔓延到世界各大洲,世界處于恐慌和動蕩的狀态,抗戰越晚,經濟困難就越嚴重。日軍的進攻和鬥争已經到了瘋狂的地步,因為前線有大批人,農田被廢棄,再加上通貨膨脹,不直接從事物質生産,靠知識分子群體的工資和工資生活,處于非常被動的地位。他們的生活逐漸低于貧困水準,下降到饑餓水準。

後來被稱為中國實體學之父的吳大昭,因為妻子患有肺結核,買藥花了很多錢,是教授中第一個擺攤的人。社會科學系的費曉彤賣了一大碗茶。潘光丹的妻子趙瑞雲在校門口擺攤賣衣服。校長的妻子梅薇韓玉華做了上海米粉碗餅,然後拿皇冠花園出售。文學院院長馮友蘭的妻子,在校門口擺放了一個鍋賣麻花,同學們下課後就來買麻花吃。回想起來,西裝革履的老教授們,每個人都在努力把自己變成小攤販,以補充自己的家庭。還有一些中國古代教授,為雲南圖師當官,寫首文、墓志銘,以換取報酬。

說起植物學教授,韌性還是比較強的,比如善于花藝,有的人靠種花,賣劍蘭的收入。當時,昆明市北門街71号,是清華大學獨任教師宿舍,距離聯合國大會新校舍隻有幾百米,李繼璇教授住在這裡,起初他也可以用工資買食物,然後随着物價上漲,到月底沒有錢買食物。就在舞台周圍有兩畝多廢棄的花壇,生物學教授義不容辭地播種土地,聊聊急需。校園裡的荊棘雜草也被清除,疏松的土壤被挖出來,蔬菜被種植用于用餐。

有時候最好出去找點野菜。當時,教授們穿梭在田野和小屋裡,與大自然親密接觸,不是為了郊遊,更多的時間是養豬來種菜,施肥除草,開源節流來補充家庭。幾位教授在家裡養了幾頭小豬。同樣幸運的是,時代把知識精英們扔進了起起伏伏的歲月裡。

無論如何,這是萬物燦爛的季節,春天昆明,野花在野點,美麗。教授們在異國他鄉思考人與自然的關系,區分雲南的奇異鳥類和動物,努力把異國之地變成安心的地方;"不能一時制人","不能不超越現實",大會教授們立足長遠,自覺承擔起民族文化傳承和重建的責任。

< h1級"pgc-h-right-arrow">三、飲用水進入學校</h1>

湖面略帶霧,"吹弦"的平靜風光一如既往。師生經常去教室、圖書館努力學習,或者在湖邊散步。自從學校南遷後,雖然書本、樂器丢失了,但是我們學習的精神卻是一年。後方的自然條件為師生提供了廣闊的科研基礎,面對瞬息萬變的形勢,他們不斷調整自己的學術思想和社會實踐,不斷從被迫的學術圈走向更廣闊的自然空間。

中國西南的河流充滿河流,峽谷寬闊,充滿活力,物種衆多,一直被稱為"動物王國"和"植物王國"。昆明還被山水環繞,地質景觀變化,野外實踐條件良好,多少彌補了标本、裝置的不足。李教授帶領學生穿越山西的荒山,進行植被生态學研究,發現大量以前鮮為人知的植物,然後對其進行分類。教授們還臨時組織了科學考察,足迹遍布福建中北地區,積累了大量資料。在極其困難的環境中,教學和研究的重點發生了變化。

除非大會老師帶着修行,經常帶領學生走出田野,沒有路,車子進不去,拿一個包進山裡,"晚上裹着一個睡在農舍裡是司空見慣的。"在野外,經常有危險。在偏遠山區的探險中,有時餓死,你很可能在森林裡餓死;在這樣一個艱難的實踐中,斯特拉教授指導學生完成從書籍到實驗的一整套過程,從分類标本資料,分析物體,繪制圖紙到撰寫畢業論文,為學生打下堅實的專業基礎,以及非凡的生活經曆。對于雲南來說,更有"弘揚文化,富學而歸,文化教育繁榮的時刻,讓昆明成為西南文化的中心","學術文化的轉移也","好東西的作用"。

吳教授還把目光和興趣投入到雲南豐富的動植物資源中,日複一日,足迹逐漸遍及全省。他與吳正軒一起發現了新的植物品種"金鐵鎖",并在"雁南草本植物"和"植物真實地圖檢驗"中檢查了植物學名稱。一次又一次,類似博物館之旅的旅程就像是知識和實踐的漫長旅程,鍛造了師生實事求是、科學精神和簡潔明了的科學思維。

1938年8月,吳和張景軒帶領幾位助教,考察采集了大理倉山、濱川雞腳山的植物。在Chick-fil-A,吳維珍白天徒步穿越群山,晚上在昏暗的光線下觀察植物标本,繪制植物圖。野外工作很累,白天走路,晚上在簡陋的彜族人家裡躺着,睡在泥裡,吃着,喝着原水,開水基本看不到。多年後,李繼軒教授依然對那幾年記憶猶新:這次艱難的探險,導緻吳淑貞越來越虛弱,1942年夏天,吳繼鎮因艱辛生活胃病複發,不幸身亡。他最後的作品《中國植物名錄》和《植物實圖檢驗》都是無組織的,大功沒有做,令人遺憾。

在行軍中

"喝水進書房,蓋茅為聖經建了空間",成平時代,年輕學生的功課太重,沒有時間仰望宇宙,俯視萬物的繁榮,品嘗萬物的美麗和活力,并在流亡的曆史命運中,走出書本, 踏入田野,擁抱理想,尋找确認,為團結的大學生,邁出這一步,使他們終生受益。這是沐浴雪精神的洗禮,升天的狀态,無可争辯的創造力在戰争年代也散發着取之不盡用之不竭的光芒。

住在大火西南部的潘光丹教授認為,在惡劣的自然環境中,足以磨練自己的思想,使人們越來越壯大壯:仔細想想,确實有不少意想不到的收獲,

說到動植物研究和野外調查,大會師生付出的最難的工作是一群"曾經有過渤海,除了吳山"的人,他們帶來了科學的眼光和文字素養,無處不在,與自然有着密切的關系。他們的興趣廣泛,用腳步聲來衡量,以自然主義者的眼光觀察動植物,對任何有意義的風景,都要做詳細而詳細的記錄,到一個地方,記住一個地方,眼前的火災和動蕩的形勢并沒有影響他們對學術冷靜和健康研究文化的承諾;他們帶着科學的頭腦出發尋找答案,最終發現,長期的流亡并沒有把他們帶到一個固定的地方,而是帶到了一個沒有預料到的新空間。昆明如海相遇,每一個風風雨飄搖的故事,共同創作成一個漫長而遙遠的高山和水域的傳說。

我們終于離開了漁網般的城市,

這是一個令人窒息的,幹燥的,空的網格

......

多年來,一直有豐富的野生收獲哦,

現在是你,具有相同的誘惑模式

- 牡丹,走在田野上

編寫|劉東麗

排版|小球

▼

歡迎分享原創文章

如需商業轉載,請聯系背景