陈玲

目前,夏炎信件的数量存在严重失衡,即反映夏炎革命战争年代和新中国成立初期的工作和生活条件很少,绝大多数是1975年以后的。当然,这种情况的背后有很多原因,但总有一大不足之处,希望今后夏燕的信件收集和整理工作能在这方面取得更多突破。随着时间的流逝,夏衍的人民和时代将逐渐走向历史的深处。不过,从学术角度来看,夏炎研究的"历史化"进程正在路上。在这个推动夏炎研究深入的必要"历史"过程中,夏炎的信无疑占据了批判地位,其私密性将逐渐淡化,其学术宣传将日益突出。夏衍的一生,复杂多样的身份,涉及的领域广泛,时间跨度长,人脉广,加上他的文艺气质,可以说是了解中国当代文艺事业乃至中国共产党历史的重要途径。同时,这也意味着关于夏燕的信还没有被收集整理,必须大量存在,需要进一步挖掘。

笔者最近发现了一封新来的夏燕给周的信,该信文具为中共上海市委宣传部注解,虽然字数多,但涉及的字数多,具有很强的可读性。相比之下,这封信在《夏燕全集》信日记卷和《春秋逝圣人:夏燕信》中没有看到,没有特别的文章提到,夏燕一个简单的。本函转载如下:

周福同志:

关于任白涛的问题,我这次去了北京,陈家康同志不得不面对总理的意见:

首先,任柏涛已经出版过书和手稿,请派同志到市委宣传部看,并开一本目录(此事原来由市宣欧阳文斌、杨重光二战友处理,现在欧阳调离,杨重光因病休养,无人接洽, 请联系姚宇同志,请市玄指定人员做)。

二、任白尧的骨灰埋在哪里请邓伟云决定,由统战部帮其处理。

三、邓伟云工作问题,等待邓英超同志写信,由统战部解决。

请为感觉处理这件事!

□(疑似"紧急")仪式

夏燕

2 月 19 日

信的内容是关于任白涛对此事的处理,夏衍抵达北京后,陈家康亲自告诉他周恩来总理的三点指示:一是要求上海市委宣传部妥善处理任白涛剩余的手稿;那么,任白涛也是徐,他的死怎么会震撼周恩来和邓英超呢?

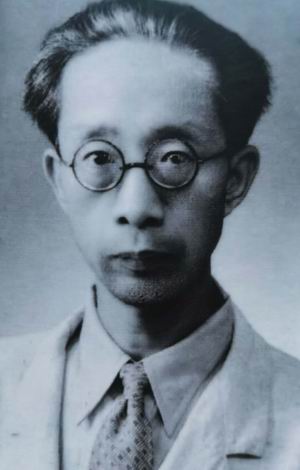

任柏涛

任白涛,他用笔名冷锣,一个碧,河南南阳人。1916年,他进入日本,在早稻田大学学习政治经济学。由于他对新闻业的热情,他作为第一次会员参加了大日本新闻协会,学习了新闻学,并积累了写作材料。1917年,周恩来也在东京留学,当时这些进步的日本学生经常在周末去王的住所见面和交谈,任正和周就这样结下了友谊。任柏涛回国后,生活在一个早已去世的地方,生活艰辛,将所有的精力都放在新闻学的学习和写作上。1929年秋天,他在上海与前华南通讯社记者邓伟云结婚。他花了很多精力写了《应用新闻学》、《综合新闻学》等著作,有力地推动了中国现代新闻业的科学化、系统化。同时,任白涛注重个人研究著作与国家危机的关联。1939年春,任白璋和妻子到重庆寻找周恩来,表达了用自己的知识为抗日战争新闻宣传服务的愿望。不久,周恩来介绍了由郭沫若担任主席的国民党军委政治部第三堂,进行反敌宣传。当时,重庆被日本飞机轰炸,任正非征得周的同意,手稿信息等存放在曾家炎,每次发出空袭警报,中共驻重庆使团办公室的工作人员都将手稿信息搬进防空洞,等待解除警报后再重新取出, 因为长期放置在防空洞中容易发霉。此后,随着当前形势的变化,任柏涛先后担任《新湖北日报》主编、第六战区中校参谋、湖北省政府咨询等职务,直至抗战胜利归于重庆,在《新华日报》编辑部。1946年7月,任柏涛和妻子离开重庆前往南京,前往梅园新村的共产党代表团所在地,得知曾家燕的手稿已被中共代表团专机运到上海,存放在马斯南路(今思南路)周公堂(即: 中国共产党驻上海代表团办公室)。不久,任柏涛和妻子也定居上海,依然靠写字谋生。1952年春,周恩来知道任柏涛的生活和工作情况,向中共上海市委表示慰问,并打电话邀请任正非到北京工作。7月中旬,任白寰在突发中风前夕准备北上,于8月31日去世。

可以看出,任白涛是知名记者,而周恩来可以说是过去。虽然他和周恩来在人生上走的路迥然不同,但他们两人的爱国之心却是相通的。为民族义而奋斗,可以说是周恩来友谊的坚实基础。任白涛的人生兴趣大多埋藏在书中,李说,抗日战争的爆发深深地影响和教育了他,促使他为进步的新闻事业做出自己的贡献。周恩来不仅认可和支持这种朋友的选择,更关心他的新闻研究工作,这可以通过保存曾佳炎的手稿材料来证实。新中国成立后,任白涛还是甘愿过一个糟糕的写作生涯,不做刻意的宣传,而周恩来此时作为大国的总理,依然不忘了解任正非的生活和工作情况,还邀请他到北京工作,真的可谓是君子的转机。可惜的是,任正要出差,突然去世了,消息传到了北京,想必周恩来的心里对此深感抱歉。最后,细心周恩来还记得自己身后如何妥善管好任白涛的事务,对任正非的手稿、骨灰埋葬以及遗孀的生平关怀等问题,都给出了指示。对于邓伟云的工作问题,邓英超也想写一封特别的信。由此可见,夏炎的通文简具有很高的历史文献价值,它不仅是任周之间半生友谊的有力见证,也是了解任正非事后处理的一个线索。

任白涛于1952年去世,所以夏的信的确切年份也可以确定,即1953年。根据沈伟的《夏派生平计时码表(四稿)》,夏燕于1952年5月左右被免去上海市委宣传部长职务,任华东局宣传部副部长。夏衍在1952年5月4日给周洋的信中也提到"我现在每天早上在中国都有办公室"。此外,1953年5月19日,夏燕写给陈磊婷的信中附有"我现在在华东局工作,地址:常德路421号东华局宣传部"。这样可以证实,夏燕发来的周某和回信时的身份是华东宣传局副部长。从信的开头,夏衍在1953年2月左右就去了北京,然后陈家康告诉了周恩来的意见。1933年冬天,陈家康赴上海参加革命,抗日战争爆发后,1938年1月调任中共中央长江局书记,3月任长江局局长周恩来书记、英文翻译。1944年4月,他被调回延安,参加接待中外记者参观工作。自1950年以来,他一直担任外交部亚洲司副司长兼代理司长,主持亚洲司。1952年任外交部亚洲司司长,参与制定和平共处五项原则,起草《台湾问题声明》等重要文件,参加中印中缅边界谈判。这说明陈家康深受周恩来的信任和重用。同时,陈家康和夏燕应该很熟悉,他们都是在周恩来手下从事外交工作多年,而正是夏岩于1950年被任命为外交部亚洲司司长,但未到任。此外,在1954年2月4日给董辉和潘汉年先生和夫人的信中,潘汉年先生和夫人讨论了他们未来的工作方向,并希望潘汉年先生和夫人能够发表意见。信中明确指出,答复"外交部陈家康同志可以转交我"。因此,陈家康自然会把周恩来的指示传递给夏燕。

夏燕回到上海后,写信给周小川,重复着信通知他。周文和夏姥相似,都是在党的重要岗位上却颇具文艺气质,工作间隙喜欢写作,他的代表《上海晨报》就是利用业余时间写作。解放上海后,周和傅一直在从事统战工作。根据上海统战工作记录和周恩来自己的回忆录,1949年6月1日,华东局在上海成立了统战部,也管理上海的统战部,陈毅任部长,潘汉年任副部长,周总。1950年3月,上海市委统战部成立后,周永康再次被任命为上海市委统一部副部长。1952年7月14日,周舜副部长还在上海市委统战部召开的民主党座谈会上传达了中央统战工作会议精神。1954年11月左右,在周永康作为文化代表团副团长访问印度前夕,周小川被告知,他被免去了统一战线副部长的职务。因此,当夏燕的信被重复时,周的职位应该是统一战线上海市委副部长。他挺身而出解决任柏涛的背影是有道理的。

夏燕在信中也坦白了一周后,任柏涛的遗产目录原本由市委宣传部欧阳文斌和杨重灯在办公室整理,但欧阳调走了,杨重灯因病休养,无人接线,于是请他联系姚宇指定专人做。关于欧阳文斌转交此事,是因为1952年秋,上海报刊进行了思想转变研究。夏岩是学习委员会主任。欧阳被调到市委宣传部,到思想改革学习办公室,担任《新民晚报》和《文报》的联络官,在夏燕的直接领导下工作。正是在这一时期,著名的小报《易报》与《新民晚报》合并。夏岩告诉欧阳文斌,"还"唐大朗的油诗、冯小秀的球评,很受读者欢迎,能继续在社会主义晚报上发挥作用。1953年初,当《新民晚报》与公私合营时,欧阳调工。为了帮助《标准晚报》编纂好文化版,夏燕和欧阳见面,随时提醒她什么可以报道和宣传,想着用手写便条寄给记者的什么想法,欧阳文斌本人后来成为著名的文学评论家,和夏燕对她的教诲密不可分。至于杨,值得一提的是,1951年,正是在他的努力下,他找到了在上海召开中国共产党"大"会议的场地。至于姚明,应该是上海市委宣传部副部长,受到夏炎的严重影响。1949年9月至1950年2月任华东局宣传部宣传处副处长、上海市委宣传部宣传部部长,同年11月任上海市委宣传部副部长。但夏燕的态度很明确,认为上海的事情,"怕还是非姚当副手都不能,否则以下情况就不懂了。这封信指的是"副",指的是市委宣传部副部长。

任白涛福在案件中工作

在澄清了夏的信的背景和人物之间的关系之后,我们将看到后续治疗的进展。

夏娜写给周水世的信写于2月19日。2月23日,周小川重复了批准,到一般意向是由姚瑜经营第一项,周荣光做另外两项(新闻:因为原文字迹模糊,只能由上下文判断)。周荣光应该属于统一战线部的一个干部。2月25日,姚瑜下令:请文化部派一位同志来处理。当天,周荣光回复:邓伟云的生活问题,由统战部临时解决,工作问题要问潘汉年副市长再做决定。2月27日,姚瑜被指控负责处理此事的文化部门也作了答复,大意是据欧阳文斌说,任白涛的手稿价值不大,杨也去看了,先让杨某把简单的材料改写出来,然后去学习(出版社:因为原文笔迹模糊, 无法确认文化部的干部到底是谁)。2月28日,文化局向姚明提交了一份关于如何处理任白涛遗产的报告,内容如下:

部长:

关于任白涛的遗产,我们联系了欧阳文斌、杨忠光的原来接触后,据说任正非手稿中价值较高的人不多,只有一些与新闻问题有关的材料,□(疑似"仍然")不适用。此外,大多数批评某些新闻稿,而这个类别据说有很多割眉毛等材料,总共有□(疑似"大约")有一二十包。据欧阳文斌同志看来,从这种零星的材料整理出一个目录,不是特别的困难,还要给化学相当人性化和时间。因此,她建议,在我们派人协助他们改进之前,可以考虑要求他们的家人进行初步整理。如果可以的话,我们首先要通过统战部及其家属来说明情况,取得联系,然后逐步接手,否则,据欧阳同志理解,如果模棱两可地接手这项收尾工作,必然会陷入一种非常被动的境地。

以上评论时请注明。真诚地

敬礼!

文化办公室

2月28日

当天,姚瑜批准:同意这一意见,请与统战部联系处理,并由余秋同志将情况通过电话联系夏季部长。

以上是上海市委宣传部和统战部对任柏涛的后遗症的初步处理。统战部暂时解决了邓伟云的生活问题,其工作问题也应问潘汉年。任白涛的手稿,主要是按照欧阳文斌和杨重光的意见,先由家人进行初步整理,再由宣传部接手。该文件没有显示任白涛的骨灰被埋在哪里。因为任正非的家乡是河南省南阳市,家人一般会做出两个选择:上海还是南阳。笔者更喜欢前者,因为考虑到他的家人将来还会在上海定居,所以在上海埋骨灰清扫墓是很方便的。由于档案中披露的信息相对有限,对任白涛的后处理问题仍有审查的余地。首先是邓小平的工作问题,潘汉年到底是怎么安排的?夏燕在给周恩来的信中说,邓英超会专门就此事写信给上海。二是任柏涛的遗产,正如报道所说,"体制内价值更高的人不多"?上一稿去了哪里?

关于邓小平此后的工作和生活,根据1988年编纂的《上海文化历史博物馆图书馆员名录》,她出生于1904年,1962年5月进入上海文化历史博物馆,担任教师。此外,在上海文博物馆历史网站上也有其更详细的介绍:化名林平,广东高和人,新闻系任白涛女士,曾任南洋文东、中国女子学校、广东鹤山培清学校教师、广东泰山十二小学校长。婚后,他帮助她的丈夫做工作和家务。1949年10月加入中国妇女协会,在徐汇区妇联从事宣传教育工作,1953年安排博物馆工作人员,1962年成为图书管理员。由此,我们可以知道任柏涛的去世,市委统战部对她的工作的具体安排。上海文化历史博物馆,前身为上海文化历史博物馆,正式成立于1953年6月,是政府领导的荣誉统一战线,首任馆长是张元基。作为文学和历史的图书管理员,这不仅是一种社会荣誉,也是一种经济上的关怀。拟聘的图书管理员主要是非党员,年龄不低于六十岁,大多具有较高的学术成就和艺术成就,或者具有一定的代表性,较大的社会影响力和较高的知名度。邓伟云最初是作为博物馆的一名工作人员照顾的,到1962年他成为图书馆员时,他只有六十岁,属于年轻的图书馆员群体。这背后体现在市委统战部对她的特殊关怀。

在任白涛的稿件中,系统性最有价值的是综合新闻的稿件。《综合新闻》杨洋130万字,共六卷,可谓是任正非的新闻研究集。该书的初稿早在1938年春天就完成了,并提交给商务印书馆出版。1941年7月,第一卷和第二卷在香港出版,留下两卷尚未印刷,由于太平洋战争的爆发和香港的沦陷,该书的所有书籍,纸张和盘子都被烧毁了。同时,出版的两卷,没有校对,错误很多,任白涛也就是跟出版社商修改版,但没必要,因为增补容易,难编版图。胜利后回到上海后,我发现上海还有一家纸业。然而,由于这些图版,特别是接下来的两卷,已经被销毁,因此必须对它们进行补充,手稿本身也必须更新。于是任柏涛和客商们补了一条路,花了好几年的时间去工作,才算完成。1948年5月中旬,选秀结束后,任白喆敦促企业尽快恢复版本。然而,由于战争的失败,经济的动荡,甚至由于报道的4,000本书等待重印等原因,该企业无法立即接受他的要求。最后,在7月15日,任柏涛在与该业务的出版商和销售商谈判后终止了他的出版合同。因此,该出版物被推迟。当时,当共产主义内战,出版环境不好时,商业印刷厂必须考虑成本和营销问题,比如"综合新闻"这样的学术书籍被放在次要位置是正常的。欧阳文斌和杨忠光等人可能不了解上述情况,再加上他们自己的工作也很忙,估计没有时间仔细研究任柏涛的手稿,会有这样的说法。

那么,任白涛手稿的最终回归在哪里呢?在任柏涛写的任家璇的传记中,只供认了将岗位上的稿件信息全部交给国家有关部门保存,没有指出具体单位名称。另一种理论是,他的手稿和一生积累的信息,由他的妻子邓伟云到上海博物馆存放。1952年12月,上海博物馆正式开放,所以这种说法也是合理的。此外,根据王阿奇自编的色谱,记录在1954年(68岁)的条目下:"相信,痛苦地得知他最好的朋友任白寮去年在他上海的公寓里去世了。深感悲痛!他在访问国务院前夕生病了。他的数十份手稿和珍贵的参考资料数百英镑,由周恩来总理,000次,由我这一代人组织,然后由上海历史博物馆竞争。"显然,时间顺序中存在时间错误,如果你知道你去年去世了,你应该在1953年的条目下记住它。事实上,王阿奇直到1963年才开始自编病色谱,体弱多病,记忆错误都是正常的。但是,他所谓的周恩来帮助整理他的遗产应该有点本伏特,大概不是捏造的。但现实情况是,王渚瑜当时是河南省图书馆副馆长,工作和学习很忙,很老,而且两地相距甚远,实际操作并不容易。结果,它受到了上海历史博物馆的质疑。王岐山所说的"上海历史博物馆"也可以指上海博物馆。另一个"上海历史建筑博物馆"仍处于规划阶段。不过,据上海图书馆《中国文化名人书》报道,任柏涛最珍视的《综合新闻》手稿目前收藏在上海图书馆,收录了第1至6卷。与现有的综合新闻目录相比,第六卷第七章仍然缺失。从书中的插图可以看出,任正非用黑笔、红笔、铅笔对手稿进行了多次修改,彰显了他对精益求精的态度。那么,如果将原始手稿材料交给上海博物馆,以后怎么会去上海图书馆呢?笔者与上海图书馆工作人员对此也有一些讨论,可能会有,考虑到两个分工,上海博物馆毕竟以收藏文物为主,任柏涛作为记者,其手稿资料留给上海图书馆保存得比较合适,所以两个单位之间就要转了回来。但无论如何,任正非所知道的最重要的手稿的确切下落现在已经知道了。希望有朝一日能以整理和出版的方式出版。

上海图书馆收藏了《综合新闻》手稿

(本文中任白尧的个人照片,珍贵可靠,原本由他的继任者提供给南洋日报文化记者李平。笔者联系李萍女士,表明了意向,她立即发了几张照片留在手边。此外,在受到李平的讯问后,任白涛先生可能被安葬在上海徐家汇。谢谢你!)

责任编辑:于淑轩