1982年经教育部批准,复旦大学中国历史地理研究所成立。在建所四十周年之际,复旦史地所推出“校友讲堂”学术讲座系列活动。2022年4月8日下午“校友讲堂”第一期拉开序幕,由复旦大学历史系1984级本科(历史地理专业)、史地所1987级硕士、南京大学历史学院教授、博士生导师胡阿祥主讲,题目为《“黄侵运逼”视野中的淮河变迁》。胡阿祥教授现任南京大学六朝研究所所长,南京六朝博物馆馆长,中国地理学会历史地理专业委员会委员、《历史地理研究》编委,中国魏晋南北朝史学会荣誉副会长。讲座主持人为复旦史地所的韩昭庆教授,研究所杨伟兵教授、朱海滨教授、段伟教授、徐建平教授及鲍俊林、杨霄青年副研究员等老师出席。线上显示,高峰时段来自复旦大学、南京大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、东南大学等350名余名听众聆听了本次讲座。

复旦大学中国历史地理研究所副所长杨伟兵教授作了开篇讲话,表示建所40周年于复旦史地所和中国历史地理学意义重大,研究所围绕“赓续传统、求实创新”主题,将通过学术讲座、学术会议、所史展览等一系列活动开展纪念和庆祝,“校友讲堂”便是开篇。他特别感谢“老复旦”本所校友胡阿祥教授爽快应邀出讲第一期。

韩昭庆教授主持和介绍了胡阿祥教授的学术履历与学术成就,并就讲座题目,结合复旦史地所几代人在黄河、淮河、运河等历史河流地貌研究领域的精深耕耘和重要贡献做了评述。

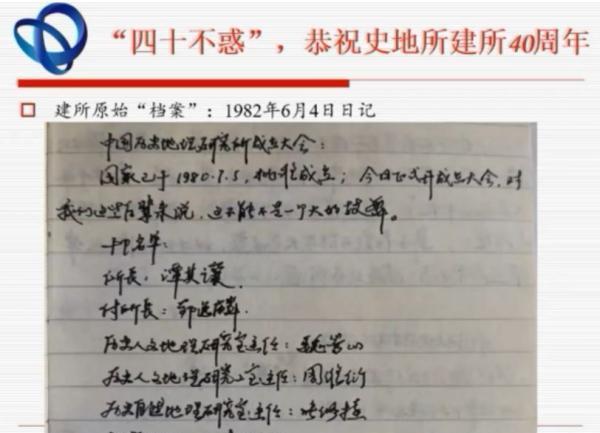

讲座伊始,胡阿祥教授首先向大家展示了一份珍贵的“原始档案”,一份自己1982年6月4日的日记,并分享了在史地所的故事,恭祝史地所建所40周年。

胡教授日记分享

随后胡教授介绍了自己进行淮河变迁研究的原因:一是近因,即对历史地理学科的经世致用特点的关怀,他也曾前往“千里淮河第一闸”王家坝闸、蒙洼蓄洪区西田坡庄台考察。二是远缘,胡教授回顾了他自己跟着张修桂先生读书的故事,张先生曾建议他做淮河的研究,因而他如今对淮河的研究也是“一份迟到41年的课程作业”,以表达自己对张先生的缅怀之情。

接着进入讲座的主题,他从四个方面讲述淮河从“名副其实”到“名不副实”再到重新走向“名实相副”的变迁过程,进而思考着在传统帝制时代里,淮河变迁过程中所反映的黄、淮、运的复杂关系,以及蕴含其中的人力与自然、政治与民生的难解矛盾。

一、原“淮”: “名副其实”的淮河

何谓“名副其实”的淮河?胡老师以殷商甲骨文、周金文及《说文解字》中的“淮”字来说“淮河”的得名,从《汉书·沟洫志》“中国川原以百数,莫著于四渎,而河为宗”等记载来论证淮河的地位,并通过梳理历史文献考证得出在南宋建炎二年(1128年)黄河侵夺淮河之前,独流入海时期的“淮”是“名副其实”的淮河,碧波荡漾、水鸟浮翔,浩浩荡荡、奔流向前。此时的淮水,槽深流清,颇富通航之利,也孕育了淮河流域的经济由较为原始的自然状态而逐渐走向富盛。

淮河在1128年之后究竟如何成了一条“名不副实”、苦难深重的淮河呢?带着这样的问题,胡老师继续讲述掺杂了诸多人为因素的淮河与黄河、淮河与运河之间纠缠不清的“怨仇”,即淮河与淮河流域所遭受的“黄侵运逼”。

二、述“黄”: 从短暂夺淮到长期夺淮

论“黄侵运逼”,先谈黄河与淮河的关系,胡老师以元人陈孚《黄河谣》有着画影图形、拟声绘色的描写“长淮绿如苔,飞下桐柏山。黄河忽西来,乱泻长淮间。冯夷鼓狂浪,峥嵘雪崖堕。惊起无支祁,腥涎沃铁锁。两雄斗不死,大声吼乾坤。震撼山岳骨,磨荡日月魂。黄河无停时,淮亦流不息……千载今合流,神理胡乃尔……”为切入点,为大家讲述了黄河和淮河之间的“怨仇”。胡老师指出从自然地理的“科学”角度说,淮河不乏“内忧”,但最大的“外患”在于黄河这条含沙量极大、善淤、善决、善徙的近邻。

公元1128年之前屡次发生的黄河夺淮都属暂时夺淮或短期夺淮,为何杜充决河后的这次夺淮,竟至一发而不可收拾呢?胡老师从《三朝北盟汇编》和《金史·河渠志》中两条史料入手,总结出除了自然环境的原因外,导致 1128 年黄淮关系发生惊天逆转并且持续恶化的根源,主要在于“人祸”。

三、辩“运”: 蓄清刷黄,济运保漕

接着胡老师继续带领我们认识淮河与元明清京杭大运河、黄河之间错综复杂的关系。蓄清刷黄,即蓄淮河清水以释黄,借淮河水势以冲沙,目的则在济运保漕。元朝以降,借淮刷黄济运的理论与实践,又使淮、黄、运更加复杂地纠缠在一起,淮河因之再起巨大变迁,黄河因之长期单股夺淮,运河则因之力保畅通,而运河能否畅通,又关系到帝制朝廷能否正常运转。明朝治河治淮的基本原则,乃合“保漕”与“护陵”兼筹之,而关乎帝王家业兴衰的“护陵”还优先于国家命脉所在的“保漕”,至于所谓“民生”,“其害也不过坏民田庐”,其病也不过“手足”,于是在“三者难以兼顾的情形下,民生自然被彻底抛弃”。及至明清鼎革、江山易主,“护陵”自然变得无足轻重,一切的治河治淮措施,包括负面影响了淮河干支流与淮扬民生的高家堰、洪泽湖,又皆服从和服务于济运保漕的国家大政。

可见,淮河与淮河流域不仅南宋以来越来越受“黄侵”,元朝以降又越来越遭更加“冠冕堂皇”的“运逼”,而“运逼”的结果,乃至淮河失去了河形、失去了下游、失去了入海水道。就“淮河变迁”而言,明清时代所受“人力”的影响,较之以往既倍增,“人力”影响下的淮河形态更是变得面目全非。

四、悟“道”: 文学的拟喻与哲学的关怀

最后胡老师总结了淮河三千多年的变迁史,从见载于殷商甲骨文的“淮”字到南宋建炎二年以前的两千多年,这是“名副其实”、独流入海的淮河;从南宋建炎二年杜充决黄河到清咸丰五年黄河铜瓦厢决口的 727 年,这是“名不副实”、不能自主的淮河,其中南宋建炎二年到明嘉靖二十五年为黄河多股夺淮的 418 年,明嘉靖二十五年到清咸丰五年为黄河单股夺淮的 309 年,在这漫长的岁月里,淮河既全程备遭“黄侵”即黄河的侵夺,后半程又备遭“运逼”即运河的逼迫;而从清咸丰五年以后迄今的 160 多年里,淮河从前期(1855—1951年)重新起步走向“名实相副”的过程但仍然满目疮痍,到后期(1951年后)全面治理遂快速走向“名实相副”的征途,又鲜活证明了“人力”的力量乃至伟力。

胡老师把传统帝制时代的黄河拟喻为“父亲河”、京杭大运河拟喻为“富贵子”、长江拟喻为“母亲河”、淮河拟喻为“隐忍子”,回顾淮河变迁史,感念其间所显示的“究天人之际,通古今之变”的规律,即“器”与“道”层面的启示,引发今人广泛的文学拟喻与深沉的哲学关怀。

在胡老师的精彩讲座结束之后,韩昭庆老师对此次报告进行了总结,并谈论了自己的心得体会。最后进入提问和讨论环节,线上的同学们提出了很多有趣的问题,胡老师就自己当时为何转向文学方向、1128年之前黄河几次短暂夺淮的原因、建国之后淮河治理的措施办法、1938年黄河花园口决堤对淮河的影响等问题与线上的同学进行了交流。