李雷新

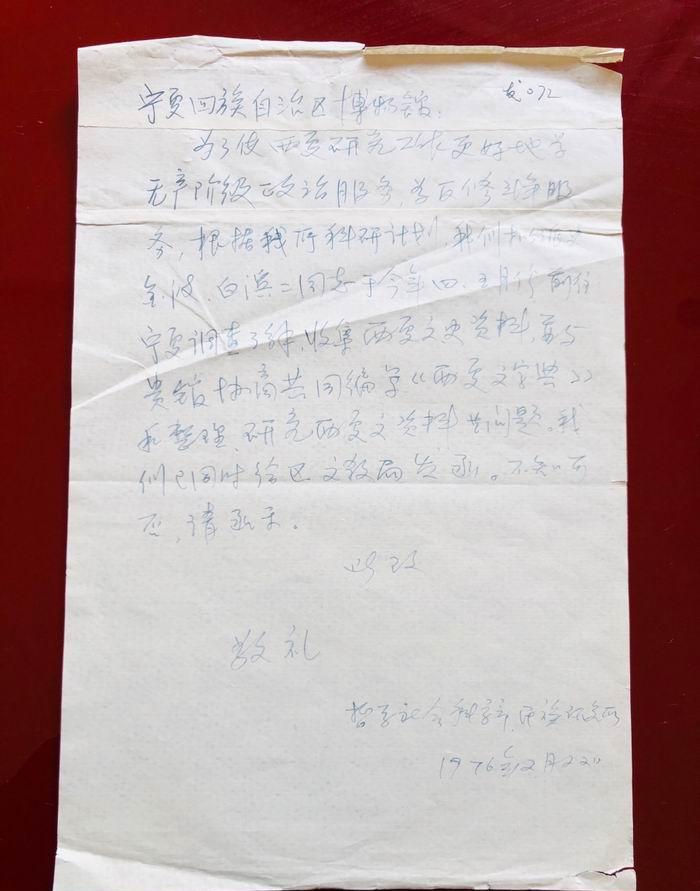

1976年2月22日,中国科学院哲学社会科学部民族研究所向宁夏回族自治区博物馆发送了一封名为"Send 072"的文告。该文的主要内容是,"今年4月和5月派石金波、白斌二战同志到宁夏考察了解,收集西夏、历史资料,并与您的协商共同编纂《西夏字典》并组织、研究西夏资料等问题。"留言也是发给宁夏回族自治区文化教育局的,编号是一样的,字数基本接近,只是在左下角的纸上多标有"76.3.18重新发出这封信(据说该单位没有收到)。除了这两个电话,笔者还看到了"发093"报告留言的号码,单面笔写字,纸五页。报告发给教育部科研组,笔者不详,没有报到时间,主要报道了《送072》两篇文章中提到的,建议派石金波、白斌二战友出去调查西夏历史的细节。

西峡作为一个"校外",经过百多年的努力,已经越来越成为"国际留学"(杜健语录),但在1976年还是一个比较孤独的学习。留言和报道中的主要人物,石金波先生和白斌先生,他们是王静儒先生指导下的西夏研究的第一批研究生,也是王先生的助手,现在已成为西夏学者的杰出成就。这三条信息都是拍卖网站看到的,所以论文不容易保留,这三篇文章只是相互链接,并提到一些细节都有值得深思的价值,所以稍微分析一下。

民族研究所向宁夏回族自治区博物馆发送了072份文本

民族研究所向宁夏回族自治区文化教育局发送072份教材

为什么选择夏天

"发送 093"报告消息列出了调查的两个目的。首先,为了抓住西夏研究的主动权,迫切需要收集有关西夏历史写作的信息,撰写重量级文章。第二,对于学术发展,对古代民族历史和古代著作的研究应该到西夏活动的地方做实地考察。事实上,报告中提到的两个目标只是可以实施的一些因素,而这次访问可以在历史背景下理解,特别是在西夏历史研究发展的背景下。

1908年和1909年,俄国科兹洛夫进入内蒙古古城额济纳旗黑水,发现了大量的西夏文献文物,后来苏联学者首先进行了精雕细琢的研究,涌现出一批西夏学者,如夷丰阁、于立山等。西峡在中国的研究首先推动了罗振宇、罗福成、罗福轩父子。罗氏父子的代表可以引用石金波和白斌的导师王静茹的话,他们在20世纪30年代初出版了《西夏研究》1-3系列,涵盖了广泛的主题。总的来说,可以说开始有点晚,但还不算太晚。

到第二次世界大战结束时,苏联、日本等国恢复了对西夏的研究,中国对西夏的研究进入了空白期。20世纪50年代,中国的西夏研究几乎是空白的,四川大学的吴天轩先生可能是例外,他在1955年完成了《西夏史草案》的初稿。20世纪60年代初,王景儒先生开始研究西峡史,招收研究生,加强西夏研究队伍建设。1962年毕业于中央大学语言系,成为王景儒先生的硕士生。此前,白斌曾开始担任王景儒的助教。1964年,中国社会科学院民族研究所和敦煌文物研究所联合组织了敦煌西峡洞房调查,对敦煌莫高窟西峡洞和安溪榆林石窟进行了复查。活动由常树红、王景儒先生、宿务白先生担任顾问、李成贤秘书长主持,参会人员为民族研究所石金波、敦煌文物研究所白斌、万玉玉、甘肃博物馆刘玉泉、李树波、陈玉英等。这次对相关石窟的调查从文字铭文到艺术风格的科学记录和研究,拓展了对莫高窟、榆林石窟范围内西峡洞的了解,"这是一次成功的研究尝试,将西夏考古、艺术、文字、历史资料相结合,不仅开辟了西峡艺术研究, 同时也在西夏创建多学科合作研究的过程中,汇集了不同学科的专家,运用综合的研究方法,取得了重大进展。"(《金波:西峡导论》,西夏(第一辑),第167页)对于石和白来说,这项研究仍然停留在西霞的研究火力的脑海中。

此后,中国对西夏的研究停滞不前,缺乏研究人员,缺乏文献和实物。相反,在国外,西峡研究的新数据、专家、许多成果,似乎西峡研究的重点已经在国外。进入七十年代后,西夏研究逐渐迎来了缓慢的"复苏"期。从根本上说,西夏研究的恢复源于国家对西夏研究重要性的认识,即西夏是中国的王朝,中国应该主动学习,在落后的情况下,应该尽快恢复和加强。"恢复"更直接的驱动力是专业研究人员的学术意识和责任感。当时,包括苏联在内的西方学术界认为,西夏被归入中亚的历史范畴,西夏被视为一个独立的民族国家和中亚国家。中国学者认为,西峡是中国的一个王朝,党的民族是中国历史上的一个民族,西峡的历史文化是中华民族历史文化中不可分割的一部分。为了坚持自己在西峡研究的原则立场,必须拿出优异的学术成果,在新信息大多隐藏在国外的不利条件下,发挥"土地效益",开展实地考察,了解西峡山区的活跃地区地理,寻找散落在西峡故乡的各种资料,是一种切实可行的方法。

由于一些长期准备和新的变化,调查也是进行的。比如,石金波一直在克服困难坚持学习,特别是回到北京后,"有意识地利用空闲时间,计划做西夏资料的收集和研究,为西夏学校的复课做准备。"(《西峡历史文化钩沉》第350页)他还注重苏日学术界的不断取得的成绩,及时跟进,缩短差距。我国西峡的研究也有所进步,从1972年到1975年,宁夏博物馆对银川西峡望陵进行了考古调查和发掘,并发掘了大量珍贵文物。1975年,石和白的学校部门恢复运营,西夏研究已被纳入计划,"我帮老主任组织少数民族的历史研究工作,同时正式与同事白斌一起从事计划中的西夏研究工作。"他们的研究计划的一部分是对西霞故居的全面研究。因为客观原因不能走得太远,只能发挥主动,求机,到保定考察出土的西峡文文庙遗址。研究力量积累了一股澎湃的时间,由于形势的变化,深切感受到了历史上宝贵的科研时间,白两人申请出门留学,获得批准,终于在1976年夏天。

民族研究所教育部研究小组发布093文本

在哪里可以找到夏天以及如何找到夏天

在调查区域方面,"093"报告得出结论,"当年西夏的活动应主要在陕西、宁夏和甘肃省。这三个省是西部夏季制度的中心地区...这个地区留下了很多西夏遗迹和历史遗迹......现在我们打算拿下陕北城市万源(淮源县附近)、西峡原首都银川和甘肃黑城......这项工作是在关键领域进行的"。报告还提出,"其他地方和青海、新疆等地,要依靠当地组织并根据具体情况作出安排",给调查人员一定的流动空间,在实际调查中,石先生、白先生最终没有超出这一活动范围。

夏季协作搜索是国家和宁夏双方的基本共识,因为已经有"送072"两个电和宁夏博物馆的磋商,而博物馆有回复(未见),"送093"报告进一步明确了合作事宜。

一、"收集、整理、研究西峡的历史资料......我们已初步同意宁夏文化教育局和博物馆对西夏的历史资料进行收集、整理和研究工作。这项工作从此成为国家研究所和宁夏的长期工作。

二是共同编辑《西峡辞典》。报告指出,当时苏和日本"已经出版了几本西夏词典......信息和编辑技术存在很多问题......我和宁夏博物馆已初步同意共同撰写《西夏字典》。回顾西夏字典的编纂历史,在苏联方面,余立山有一本西夏字典,1960年作为《西夏文学》的内容之一出版。索夫罗诺夫编制了一份约6000字的《西克西亚语》清单,该清单被收录在1964年莫斯科科学出版社出版的《西夏语言法》第二卷中。在日本方面,1964年,吉田先生出版了《西峡小词典》。中国第一部西夏语典,可以推到1915年罗福成根据《棕榈珠》等文献编辑出版于《西峡国书丛书》。然后,在1997年,李凡文终于出版了内容详尽的《夏汉字典》。西夏编纂字典不是一件容易的事,而且除了学术积累之外,还面临着太多的实际问题。该文提到在时尚办公室"初步协议"阶段共同撰写了《西夏词典》,随后双方签订了合作编纂协议,也进行了实际的准备工作,但最终未能产生效果。

第三,借此机会"与宁夏博物馆就前两项任务的详细计划达成一致,并开展部分工作"。后来,根据信息情况,拿北京一段,宁夏一段来工作方法。

第四,一个具体问题,"为了让未来的西夏语、历史研究有效发挥作用,我们最初打算塑造西夏语主角的两个模型。西夏文学是古代少数民族文献中最小的。宋朝时刻(新闻:原词是"雕刻")不仅有木刻印刷,还有现场印刷。目前,日本有西夏铅印刷。

该报告提到了西峡的印刷,特别是西夏平版印刷的问题,斯金坡先生是《中国平版印刷术的发明和早期传播:西峡与辉玉平版印刷术的研究》(社会科学文献出版社,2000年)的研究作者。该书分析了西峡的雕刻印刷和印刷情况,引用了西夏应用活体字印刷的文献证据,并讨论了西夏的一些活体印刷文献,认为"西夏的印刷业务早已扎根,初夏已经应用雕刻印刷,在西夏中部发展迅速, 西峡活版印刷应用,在西峡中后期,木版印刷可能要到西夏晚期。西峡对平版印刷的使用和发展已经形成了自己的特点,对中国平版印刷的发展具有重要意义,在中国平版印刷史上占有特殊的地位。(中国平版印刷术的发明与早期传播:西峡与汇辑印刷研究,第60页)

印刷的西峡人物手稿、国内外相关研究论文和书籍在相当长的一段时间内都采用手写复印。日本早先使用西霞铅印刷,由吉田先生推广,"据日田先生本人介绍,日本一家印刷厂有一套西夏字专门铸造用于印刷他的作品,这是他自己的制作成本。"(余洪银,《二十世纪西夏文本研究》,《二十世纪西夏夏研究》,2004年,第114页)遗憾的是,中国铸造西夏语主语的想法并没有实现。几年后,李凡文编辑的《夏汉字典》依然面临西夏文字印刷、排版问题,最初计划使用电脑,然后仍采取写西峡文字的形式再照相制版,"剪切粘贴西峡文字比铅字排版慢几十倍......不得不在宁夏大学开一堂学习课,招收寒假学生来接职。然而,仅排版,剪辑和校对就花了三年零三个月的时间。"(李凡文:《<夏汉词典汇编>,四角数分类与输入计算机问题》,宁夏社会科学,1997年第4期)得益于西峡文字数字处理技术研究的进步,西峡印刷面临的问题逐渐得到改善。

最后,报告指出,"根据宁夏博物馆和我的官方联系,最初的时间表是5月中旬离开北京,工作时间约为三个月"。关于石金波先生和白斌二先生的旅行经历,两位先生分别谈了其中的一些,在这里他们尝试做一个梳理。

西部寻找大夏三月线

"为了熟悉西峡的地理环境,我也希望参观西峡故乡的西夏经典等文物......我们于1976年6月出发。"(Skinbo:《西夏文珍贵书籍史》前言)来自北京,时间比预定时间稍晚,石金波、白滨第一条路穿过山西省太原市,发现了西夏硬币。进入陕西已经是1976年小麦烹饪的季节,在西安两人发现了西峡通过皇帝的命令的皇家"烧马卡",在西安市文物管理办公室意外地看到了一幅两页的西夏文《金光最胜王》的泥金字迹,通过遗体,纸金书,非常醒目。还有一百多页的西夏书写《大若波罗蜜多》的残余物,以及带有西夏文字印记的信,《大方宽佛华衍》第九卷末尾刻有遗骸。

离开古都,他们从铜河进入陕北,在铜河一家有几十人的旅馆里与臭虫搏斗了一夜。金玉革命后,延安圣地,从延安北进入西夏故里,经过知丹、燕德、稻发、榆林、京边市(7月12日),逐县巡查,发现更多的是稻脂、景边、衡山等地。在陕北某县城的废品采集站铜库,他们拿起一张西下文铜腰卡,正面刻有西夏文"内待命"四个字,背面刻有西夏文人的名字,供西夏宫廷守卫的东西。3月,除西峡遗址外,博物馆、文化管理机构、图书馆对文物进行检查和信息获取,进入垃圾采集站进行搜寻、收集、捡拾是司空见惯的。

自紫顶边县翻盐池以来,巡查进入宁夏境内,石、白两人游览了银川南北部分地区,前往银川的时间已于7月底。他们看了1976年8月5日的西峡望陵,白滨有一首诗,诗《云》两百年的雄伟,贺兰山前蚯蚓对峙。残余的砖块和破碎的纪念碑堆积如山,读懂西峡兴衰的历史。全市幸存的城天寺塔、贺兰山双塔下的白浨沟、青铜峡岸的108座塔架、北方的鹿城遗址都是一条线。两位先生在银川见到了罗学闵先生,不得不看罗氏的活体人物集《西霞文》、《大佛严书》和西夏瓷器,在学术上相互学习,相互交流。他们还在宁夏的一个废品场发现了一面精美的唐代青铜镜。

8月下旬,白斌和石金波从宁夏到甘肃,在兰州,通过省文化局找到了张淑红先生,这是自1964年以来他们第一次与敦煌守卫团聚。当时,张淑红初步恢复了自由,听说了他们的学习计划,专门找了珍贵的西夏元德三年长官的公章,让他们拍照。两人参观了兰州的甘肃省藏族西夏文物博物馆,看到了天台山和武威小溪沟洞的各种西夏文古籍。从兰州西北部进入河西走廊,河西四县遍布各地。在武威进山考察西沟洞,其中存放了各种西夏文物,还专门对感应塔纪念碑进行检查和学校勘察;在酒泉市的一个篮球场旁边发现了两块长石头,人们用它来站在上面看篮球比赛。我们在长石上看到了一个字。"这座纪念碑是西夏后裔刻有的"大源宿路还可以到达的鲁华红世袭纪念碑",这被分为两座设置在酒泉东城门洞,于1962年被拆除。在敦煌,他们参观了敦煌莫高窟北区出土的文物,参观了安思玉林石窟。

当我们9月抵达酒泉时,最重要的黑水城车站有点难以出行。当时,黑城位于伊吉纳旗下,属于甘肃省管辖范围,省文物厅没有封锁和限制,只是强调安全问题。白斌和石金波拿着中国科学院哲学社会科学部民族研究所出具的介绍信,前往酒泉区公安局领取护照,"我(白斌)持231号酒类公卫护照, 如上所示...去Ezina旗"从事文物考古"工作。有效期为1976年9月10日至1976年10月10日"。从酒泉到额济纳旗400公里,每周只有一辆长途巴士,行程时间超过10个小时。9月14日,石和白开车离开酒泉,大约两个小时后,穿过昆塔绿洲,进入无尽的戈壁滩。从政府所在地的Ezina旗帜到没有公共交通工具的黑水城废墟,好在旗帜上委托越野车,并要求导游旅行...北大居延海,再经过玉门关,西出阳关到哈密,西南到西宁,西峡的极边都走了。(以上巡展主要是指Schimbo先生相关文章的记忆片段,以及白斌先生的书《寻找被遗忘的王朝》的描述)

一切开始难找夏天一直在那个时候

在总结西夏文物考古事业时,石金波先生将20世纪70年代列为一个时期,称这一时期"在西夏文物考古方面取得了新的进展,取得了重要成果"。其中一个重要组成部分是"1976年,中国社会科学院民族研究所、西夏研究员石金波、白滨到西夏家乡宁夏、甘肃、内蒙古、新疆、青海等地进行实地调研,不仅调查了大量的西夏文物, 但也发现了不少珍贵的西峡文物。(西峡文物)除了直接调研和收获外,石金波、白滨顺路还走访了各省区多位学者,促进交流,积极开展学术风气。对于石、白个人来说,"这次经过3个月的实地考察,让我们的视野开阔,用脚步踩踏了西峡,亲身触摸了西峡,收获满满。"(《西峡珍贵书籍史》)他们的学术研究道路越来越容易获得。

两位君子的《西寻大夏》的时间节点特别,这次远征的意义独特而深远。吴天轩先生在《西夏史书》更新时将笔下展望说:"白斌同志最近做了一次统计调查,指出解放后中国发表了西夏历史研究论文,资料90条......在1976年之后的最后五年中,它占项目总数的70%以上......如果加上最近一年的出版和一些未发表的手稿,西夏历史研究所近五六年来的比例甚至更高。这种可喜的发展趋势确实令人鼓舞!"(西峡史书,第426页)40多年前,"西找大夏"三月考察,不仅是石金波、白斌二先生个人学术生活迎来的重要机遇,回望中国西峡研究走向发展的信号旗,在西夏的神秘面纱下会越来越清晰。

(我已书面向石金波先生、龚红银先生等有关问题提出询问,并致以诚挚的谢意。由于作者水平有限,可能仍存在错误和泄漏,也请海涵。)

负责编辑:钟元

校对:丁晓