李雷新

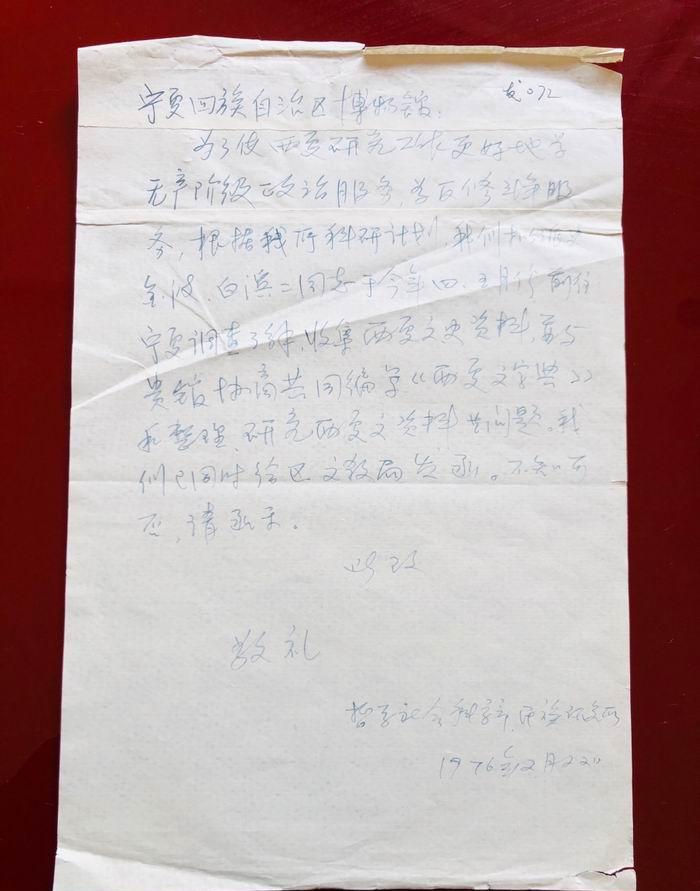

1976年2月22日,中國科學院哲學社會科學部民族研究所向甯夏回族自治區博物館發送了一封名為"Send 072"的文告。該文的主要内容是,"今年4月和5月派石金波、白斌二戰同志到甯夏考察了解,收集西夏、曆史資料,并與您的協商共同編纂《西夏字典》并組織、研究西夏資料等問題。"留言也是發給甯夏回族自治區文化教育局的,編号是一樣的,字數基本接近,隻是在左下角的紙上多标有"76.3.18重新發出這封信(據說該機關沒有收到)。除了這兩個電話,筆者還看到了"發093"報告留言的号碼,單面筆寫字,紙五頁。報告發給教育部科研組,筆者不詳,沒有報到時間,主要報道了《送072》兩篇文章中提到的,建議派石金波、白斌二戰友出去調查西夏曆史的細節。

西峽作為一個"校外",經過百多年的努力,已經越來越成為"國際留學"(杜健語錄),但在1976年還是一個比較孤獨的學習。留言和報道中的主要人物,石金波先生和白斌先生,他們是王靜儒先生指導下的西夏研究的第一批研究所學生,也是王先生的助手,現在已成為西夏學者的傑出成就。這三條資訊都是拍賣網站看到的,是以論文不容易保留,這三篇文章隻是互相連結,并提到一些細節都有值得深思的價值,是以稍微分析一下。

民族研究所向甯夏回族自治區博物館發送了072份文本

民族研究所向甯夏回族自治區文化教育局發送072份教材

為什麼選擇夏天

"發送 093"報告消息列出了調查的兩個目的。首先,為了抓住西夏研究的主動權,迫切需要收集有關西夏曆史寫作的資訊,撰寫重量級文章。第二,對于學術發展,對古代民族曆史和古代著作的研究應該到西夏活動的地方做實地考察。事實上,報告中提到的兩個目标隻是可以實施的一些因素,而這次通路可以在曆史背景下了解,特别是在西夏曆史研究發展的背景下。

1908年和1909年,俄國科茲洛夫進入内蒙古古城額濟納旗黑水,發現了大量的西夏文獻文物,後來蘇聯學者首先進行了精雕細琢的研究,湧現出一批西夏學者,如夷豐閣、于立山等。西峽在中國的研究首先推動了羅振宇、羅福成、羅福軒父子。羅氏父子的代表可以引用石金波和白斌的導師王靜茹的話,他們在20世紀30年代初出版了《西夏研究》1-3系列,涵蓋了廣泛的主題。總的來說,可以說開始有點晚,但還不算太晚。

到第二次世界大戰結束時,蘇聯、日本等國恢複了對西夏的研究,中國對西夏的研究進入了空白期。20世紀50年代,中國的西夏研究幾乎是空白的,四川大學的吳天軒先生可能是例外,他在1955年完成了《西夏史草案》的初稿。20世紀60年代初,王景儒先生開始研究西峽史,招收研究所學生,加強西夏研究隊伍建設。1962年畢業于中央大學語言系,成為王景儒先生的碩士生。此前,白斌曾開始擔任王景儒的助教。1964年,中國社會科學院民族研究所和敦煌文物研究所聯合組織了敦煌西峽洞房調查,對敦煌莫高窟西峽洞和安溪榆林石窟進行了複查。活動由常樹紅、王景儒先生、宿務白先生擔任顧問、李成賢秘書長主持,參會人員為民族研究所石金波、敦煌文物研究所白斌、萬玉玉、甘肅博物館劉玉泉、李樹波、陳玉英等。這次對相關石窟的調查從文字銘文到藝術風格的科學記錄和研究,拓展了對莫高窟、榆林石窟範圍内西峽洞的了解,"這是一次成功的研究嘗試,将西夏考古、藝術、文字、曆史資料相結合,不僅開辟了西峽藝術研究, 同時也在西夏建立多學科合作研究的過程中,彙集了不同學科的專家,運用綜合的研究方法,取得了重大進展。"(《金波:西峽導論》,西夏(第一輯),第167頁)對于石和白來說,這項研究仍然停留在西霞的研究火力的腦海中。

此後,中國對西夏的研究停滞不前,缺乏研究人員,缺乏文獻和實物。相反,在國外,西峽研究的新資料、專家、許多成果,似乎西峽研究的重點已經在國外。進入七十年代後,西夏研究逐漸迎來了緩慢的"複蘇"期。從根本上說,西夏研究的恢複源于國家對西夏研究重要性的認識,即西夏是中國的王朝,中國應該主動學習,在落後的情況下,應該盡快恢複和加強。"恢複"更直接的驅動力是專業研究人員的學術意識和責任感。當時,包括蘇聯在内的西方學術界認為,西夏被歸入中亞的曆史範疇,西夏被視為一個獨立的民族國家和中亞國家。中國學者認為,西峽是中國的一個王朝,黨的民族是中國曆史上的一個民族,西峽的曆史文化是中華民族曆史文化中不可分割的一部分。為了堅持自己在西峽研究的原則立場,必須拿出優異的學術成果,在新資訊大多隐藏在國外的不利條件下,發揮"土地效益",開展實地考察,了解西峽山區的活躍地區地理,尋找散落在西峽故鄉的各種資料,是一種切實可行的方法。

由于一些長期準備和新的變化,調查也是進行的。比如,石金波一直在克服困難堅持學習,特别是回到北京後,"有意識地利用空閑時間,計劃做西夏資料的收集和研究,為西夏學校的複課做準備。"(《西峽曆史文化鈎沉》第350頁)他還注重蘇日學術界的不斷取得的成績,及時跟進,縮短差距。我國西峽的研究也有所進步,從1972年到1975年,甯夏博物館對銀川西峽望陵進行了考古調查和發掘,并發掘了大量珍貴文物。1975年,石和白的學校部門恢複營運,西夏研究已被納入計劃,"我幫老主任組織少數民族的曆史研究工作,同時正式與同僚白斌一起從事計劃中的西夏研究工作。"他們的研究計劃的一部分是對西霞故居的全面研究。因為客觀原因不能走得太遠,隻能發揮主動,求機,到保定考察出土的西峽文文廟遺址。研究力量積累了一股澎湃的時間,由于形勢的變化,深切感受到了曆史上寶貴的科研時間,白兩人申請出門留學,獲得準許,終于在1976年夏天。

民族研究所教育部研究小組釋出093文本

在哪裡可以找到夏天以及如何找到夏天

在調查區域方面,"093"報告得出結論,"當年西夏的活動應主要在陝西、甯夏和甘肅省。這三個省是西部夏季制度的中心地區...這個地區留下了很多西夏遺迹和曆史遺迹......現在我們打算拿下陝北城市萬源(淮源縣附近)、西峽原首都銀川和甘肅黑城......這項工作是在關鍵領域進行的"。報告還提出,"其他地方和青海、新疆等地,要依靠當地組織并根據具體情況作出安排",給調查人員一定的流動空間,在實際調查中,石先生、白先生最終沒有超出這一活動範圍。

夏季協作搜尋是國家和甯夏雙方的基本共識,因為已經有"送072"兩個電和甯夏博物館的磋商,而博物館有回複(未見),"送093"報告進一步明确了合作事宜。

一、"收集、整理、研究西峽的曆史資料......我們已初步同意甯夏文化教育局和博物館對西夏的曆史資料進行收集、整理和研究工作。這項工作從此成為國家研究所和甯夏的長期工作。

二是共同編輯《西峽辭典》。報告指出,當時蘇和日本"已經出版了幾本西夏詞典......資訊和編輯技術存在很多問題......我和甯夏博物館已初步同意共同撰寫《西夏字典》。回顧西夏字典的編纂曆史,在蘇聯方面,餘立山有一本西夏字典,1960年作為《西夏文學》的内容之一出版。索夫羅諾夫編制了一份約6000字的《西克西亞語》清單,該清單被收錄在1964年莫斯科科學出版社出版的《西夏語言法》第二卷中。在日本方面,1964年,吉田先生出版了《西峽小詞典》。中國第一部西夏語典,可以推到1915年羅福成根據《棕榈珠》等文獻編輯出版于《西峽國書叢書》。然後,在1997年,李凡文終于出版了内容詳盡的《夏漢字典》。西夏編纂字典不是一件容易的事,而且除了學術積累之外,還面臨着太多的實際問題。該文提到在時尚辦公室"初步協定"階段共同撰寫了《西夏詞典》,随後雙方簽訂了合作編纂協定,也進行了實際的準備工作,但最終未能産生效果。

第三,借此機會"與甯夏博物館就前兩項任務的詳細計劃達成一緻,并開展部分工作"。後來,根據資訊情況,拿北京一段,甯夏一段來工作方法。

第四,一個具體問題,"為了讓未來的西夏語、曆史研究有效發揮作用,我們最初打算塑造西夏語主角的兩個模型。西夏文學是古代少數民族文獻中最小的。宋朝時刻(新聞:原詞是"雕刻")不僅有木刻印刷,還有現場印刷。目前,日本有西夏鉛印刷。

該報告提到了西峽的印刷,特别是西夏平版印刷的問題,斯金坡先生是《中國平版印刷術的發明和早期傳播:西峽與輝玉平版印刷術的研究》(社會科學文獻出版社,2000年)的研究作者。該書分析了西峽的雕刻印刷和印刷情況,引用了西夏應用活體字印刷的文獻證據,并讨論了西夏的一些活體印刷文獻,認為"西夏的印刷業務早已紮根,初夏已經應用雕刻印刷,在西夏中部發展迅速, 西峽活版印刷應用,在西峽中後期,木版印刷可能要到西夏晚期。西峽對平版印刷的使用和發展已經形成了自己的特點,對中國平版印刷的發展具有重要意義,在中國平版印刷史上占有特殊的地位。(中國平版印刷術的發明與早期傳播:西峽與彙輯印刷研究,第60頁)

印刷的西峽人物手稿、國内外相關研究論文和書籍在相當長的一段時間内都采用手寫影印。日本早先使用西霞鉛印刷,由吉田先生推廣,"據日田先生本人介紹,日本一家印刷廠有一套西夏字專門鑄造用于印刷他的作品,這是他自己的制作成本。"(餘洪銀,《二十世紀西夏文本研究》,《二十世紀西夏夏研究》,2004年,第114頁)遺憾的是,中國鑄造西夏語主語的想法并沒有實作。幾年後,李凡文編輯的《夏漢字典》依然面臨西夏文字印刷、排版問題,最初計劃使用電腦,然後仍采取寫西峽文字的形式再照相制版,"剪切粘貼西峽文字比鉛字排版慢幾十倍......不得不在甯夏大學開一堂學習課,招收寒假學生來接職。然而,僅排版,剪輯和校對就花了三年零三個月的時間。"(李凡文:《<夏漢詞典彙編>,四角數分類與輸入計算機問題》,甯夏社會科學,1997年第4期)得益于西峽文字數字處理技術研究的進步,西峽印刷面臨的問題逐漸得到改善。

最後,報告指出,"根據甯夏博物館和我的官方聯系,最初的時間表是5月中旬離開北京,工作時間約為三個月"。關于石金波先生和白斌二先生的旅行經曆,兩位先生分别談了其中的一些,在這裡他們嘗試做一個梳理。

西部尋找大夏三月線

"為了熟悉西峽的地理環境,我也希望參觀西峽故鄉的西夏經典等文物......我們于1976年6月出發。"(Skinbo:《西夏文珍貴書籍史》前言)來自北京,時間比預定時間稍晚,石金波、白濱第一條路穿過山西省太原市,發現了西夏硬币。進入陝西已經是1976年小麥烹饪的季節,在西安兩人發現了西峽通過皇帝的指令的皇家"燒馬卡",在西安市文物管理辦公室意外地看到了一幅兩頁的西夏文《金光最勝王》的泥金字迹,通過遺體,紙金書,非常醒目。還有一百多頁的西夏書寫《大若波羅蜜多》的殘餘物,以及帶有西夏文字印記的信,《大方寬佛華衍》第九卷末尾刻有遺骸。

離開古都,他們從銅河進入陝北,在銅河一家有幾十人的旅館裡與臭蟲搏鬥了一夜。金玉革命後,延安聖地,從延安北進入西夏故裡,經過知丹、燕德、稻發、榆林、京邊市(7月12日),逐縣巡查,發現更多的是稻脂、景邊、衡山等地。在陝北某縣城的廢品采集站銅庫,他們拿起一張西下文銅腰卡,正面刻有西夏文"内待命"四個字,背面刻有西夏文人的名字,供西夏宮廷守衛的東西。3月,除西峽遺址外,博物館、文化管理機構、圖書館對文物進行檢查和資訊擷取,進入垃圾采集站進行搜尋、收集、撿拾是司空見慣的。

自紫頂邊縣翻鹽池以來,巡查進入甯夏境内,石、白兩人遊覽了銀川南北部分地區,前往銀川的時間已于7月底。他們看了1976年8月5日的西峽望陵,白濱有一首詩,詩《雲》兩百年的雄偉,賀蘭山前蚯蚓對峙。殘餘的磚塊和破碎的紀念碑堆積如山,讀懂西峽興衰的曆史。全市幸存的城天寺塔、賀蘭山雙塔下的白浨溝、青銅峽岸的108座塔架、北方的鹿城遺址都是一條線。兩位先生在銀川見到了羅學闵先生,不得不看羅氏的活體人物集《西霞文》、《大佛嚴書》和西夏瓷器,在學術上互相學習,互相交流。他們還在甯夏的一個廢品場發現了一面精美的唐代青銅鏡。

8月下旬,白斌和石金波從甯夏到甘肅,在蘭州,通過省文化局找到了張淑紅先生,這是自1964年以來他們第一次與敦煌守衛團聚。當時,張淑紅初步恢複了自由,聽說了他們的學習計劃,專門找了珍貴的西夏元德三年長官的公章,讓他們拍照。兩人參觀了蘭州的甘肅省藏族西夏文物博物館,看到了天台山和武威小溪溝洞的各種西夏文古籍。從蘭州西北部進入河西走廊,河西四縣遍布各地。在武威進山考察西溝洞,其中存放了各種西夏文物,還專門對感應塔紀念碑進行檢查和學校勘察;在酒泉市的一個籃球場旁邊發現了兩塊長石頭,人們用它來站在上面看籃球比賽。我們在長石上看到了一個字。"這座紀念碑是西夏後裔刻有的"大源宿路還可以到達的魯華紅世襲紀念碑",這被分為兩座設定在酒泉東城門洞,于1962年被拆除。在敦煌,他們參觀了敦煌莫高窟北區出土的文物,參觀了安思玉林石窟。

當我們9月抵達酒泉時,最重要的黑水城車站有點難以出行。當時,黑城位于伊吉納旗下,屬于甘肅省管轄範圍,省文物廳沒有封鎖和限制,隻是強調安全問題。白斌和石金波拿着中國科學院哲學社會科學部民族研究所出具的介紹信,前往酒泉區警察局領取護照,"我(白斌)持231号酒類公衛護照, 如上所示...去Ezina旗"從事文物考古"工作。有效期為1976年9月10日至1976年10月10日"。從酒泉到額濟納旗400公裡,每周隻有一輛長途巴士,行程時間超過10個小時。9月14日,石和白開車離開酒泉,大約兩個小時後,穿過昆塔綠洲,進入無盡的戈壁灘。從政府所在地的Ezina旗幟到沒有公共交通工具的黑水城廢墟,好在旗幟上委托越野車,并要求導遊旅行...北大居延海,再經過玉門關,西出陽關到哈密,西南到西甯,西峽的極邊都走了。(以上巡展主要是指Schimbo先生相關文章的記憶片段,以及白斌先生的書《尋找被遺忘的王朝》的描述)

一切開始難找夏天一直在那個時候

在總結西夏文物考古事業時,石金波先生将20世紀70年代列為一個時期,稱這一時期"在西夏文物考古方面取得了新的進展,取得了重要成果"。其中一個重要組成部分是"1976年,中國社會科學院民族研究所、西夏研究員石金波、白濱到西夏家鄉甯夏、甘肅、内蒙古、新疆、青海等地進行實地調研,不僅調查了大量的西夏文物, 但也發現了不少珍貴的西峽文物。(西峽文物)除了直接調研和收獲外,石金波、白濱順路還走訪了各省區多位學者,促進交流,積極開展學術風氣。對于石、白個人來說,"這次經過3個月的實地考察,讓我們的視野開闊,用腳步踩踏了西峽,親身觸摸了西峽,收獲滿滿。"(《西峽珍貴書籍史》)他們的學術研究道路越來越容易獲得。

兩位君子的《西尋大夏》的時間節點特别,這次遠征的意義獨特而深遠。吳天軒先生在《西夏史書》更新時将筆下展望說:"白斌同志最近做了一次統計調查,指出解放後中國發表了西夏曆史研究論文,資料90條......在1976年之後的最後五年中,它占項目總數的70%以上......如果加上最近一年的出版和一些未發表的手稿,西夏曆史研究所近五六年來的比例甚至更高。這種可喜的發展趨勢确實令人鼓舞!"(西峽史書,第426頁)40多年前,"西找大夏"三月考察,不僅是石金波、白斌二先生個人學術生活迎來的重要機遇,回望中國西峽研究走向發展的信号旗,在西夏的神秘面紗下會越來越清晰。

(我已書面向石金波先生、龔紅銀先生等有關問題提出詢問,并緻以誠摯的謝意。由于作者水準有限,可能仍存在錯誤和洩漏,也請海涵。)

負責編輯:鐘元

校對:丁曉