如果你暂时无事可干,那不妨坦然地发发呆,愣一会儿。

01

一直在说各种“大话题”,今天换一换,说个轻松的话题。

自从智能手机普及,有一个观念也随之流行起来——“把碎片时间利用好”。智能手机可以随身携带,且功能强大,于是很多APP就致力于让人们可以把坐车、排队甚至上厕所这样的“碎片时间”利用起来,比如看或听一篇文章、了解一种技能——炒某种菜。最流行的短视频里,也有不少教人这个那个的内容。总之是学习一点儿东西。

看上去,这是很大的进步。如果没有智能手机及其APP,人们很难利用这些碎片时间,基本上只能发呆或者陷于无聊之中——还记得过去公共汽车上大家面面相觑、无事可做的情景么。

而“尽量利用碎片时间来学习”这种精神,也值得肯定。有这种精神的人,起码是个好学上进、生活乐观积极的人,而不是那种慵懒无聊、对什么都提不起兴趣、永远没精打采的“负能量”人。

但是(对,到了说“但是”的时候了),在我自己也体验了一段时间“充分利用碎片时间”以后,感觉却不是太好。固然学到了一些东西,但一方面,学的那点东西只是皮毛,实际上没多大用。更重要的是,充分利用碎片时间的结果是,我好像越来越难保持专注力了。

这是怎么回事?

02

通过向懂行的高人请教,并研读相关的著作,我找到了原因所在。这其实是个大脑运行规律,也就是关于脑科学的问题。

脑科学是目前最前沿、最艰深的学科之一。实际上,对大脑到底是如何运转的,我们还知之甚少。这正是人工智能发展的最大障碍。我作为一个文科生,当然更加茫然无知。好在关于大脑的一些基本原理,还不难懂。用这些基本原理解释这个问题,差不多够了。

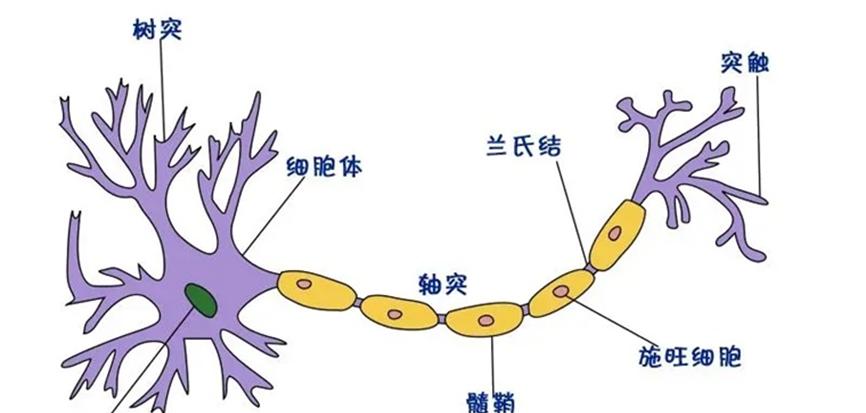

关于大脑,最基本的一个概念是“神经元”。神经元是一种细胞。人的大脑中有几百亿个神经元——很大的数字啊。

神经元上有某种突起,通过这个突起,神经元之间可以互相连接。这种连接,就是大脑工作,也就是我们进行思考的主要方式。诸位看我这几行文字时,你们的大脑里就有某些神经元互相连接了起来,于是,你们就看懂了。如果看到的是不懂的外语,神经元的连接方式就不一样,结果就是看不懂。

这是大脑工作最基本的原理。我也只能说到这里了。再多说,就“满不懂”了,毕竟是“假行家”。

下面我就应用这个基本原理来解释上面那个问题。

03

以学习外语为例,你每记住一个单词一条语法,或者有一次泛读精读,大脑里的某些神经元就建立起一些新连接。日积月累,关于这个外语的神经元连接越来越多,你对这门外语的掌握也就越来越多,终于,你可以流利地听说读写了。

看出来了么,这里面有一个关于大脑工作的要点,那就是,大脑工作需要时间,因为神经元之间的连接需要时间。要处理的信息越复杂,大脑需要的时间就越多。学习一门外语,就是比较复杂的事务,至少需要几年的时间才行。

有人会说,你这不是废话么!谁还不知道这个。

还真不见得是废话。很多人在这一点上对大脑有误解。我们有时会说“把知识装进头脑”。这给人一种感觉,大脑接受信息,好像把水倒进水池里一样。把水倒进水池里,当然也需要时间,但这事给人的“时间感”并不强,“瞬间完成”的感觉更强。

很多人认为大脑接受新信息也是类似过程,虽然也需要时间,但如果大脑能全力开动,或者找到正确的方法,是可以很快就学会新知识的——就像把水倒进水池里一样快。所以,经常能听到诸如“七天学会英语熟练口语”“三天背会三千个单词”等等推销语。

现在你知道了,七天、三天等等,都是不可能的,都是忽悠人的。学会一门新语言,需要建立大量的神经元连接,这就需要大量的时间。这种学习,没有捷径,抄近就是绕远。

所以,真正的行家会告诉你,学外语,最灵验最高效的办法就是重复重复再重复。必须大量听说读写那种语言,这是学好外语的唯一办法。这其中脑科学的道理就在于,每一次重复,就是在建立神经元之间的新连接。连接建立得足够多,才能学会这门语言。除此以外,没有别的办法。关于神经元的连接,数量决定一切。

这是关于大脑工作的第一层道理,接下来是更深一层的道理。

04

大脑不是硬盘,而且,大脑比硬盘复杂得多。复杂之处就在于,大脑里的那些神经元的连接,什么时候开始,如何进行,你控制不了。你可以精确控制硬盘,想让它转就让它转,想让它停就让它停。但你不能那么直接地控制大脑。大脑自有它一番规律。

不知你是否有这种体验。晚上睡觉之前学习某些东西,学个一知半解,糊里糊涂地睡觉去了,打算明天接着学。可到了明天,打开书本接着学时,忽然豁然开朗,前一天完全不能理解的地方,现在却显得很简单,一下子就理解了。

再有,你写一篇文章,写完了觉得很好,没什么可修改的了。过几天拿出来再看,却发现有很多需要修改之处,甚至会有明显的文字错误和逻辑混乱。奇怪,写的时候怎么就看不出来呢。

这些现象的原因是,当你把那件事放下去睡觉,去做别的事情时,大脑并没有也跟着停下来——大脑不是硬盘。脑子里的那些神经元仍然在默默地建立相关的连接,只不过你自己不知道而已。

于是,过上一段时间,睡了一夜,或者隔了几天,在这期间,你的大脑实际上对要学的那个东西,对那篇文章一直在继续“加工”,并且有了新的进展。这时候,你再继续学,或者重新看文章,就会意外地发现,自己有了“意外进步”。

对于大脑的这个“表面停止,但神经元仍然在默默建立连接”的规律,很多人不会利用。在他们看来,大脑就是硬盘,开始转才开始工作,停止工作,也就不转了。他们哪里知道,大脑要复杂得多。你停止了,它可没停。

那么,怎么利用大脑的这个规律呢?

首先,要尽快“开始”。无论是学习,还是工作中完成某个项目,尽快开始非常重要。因为只要你开始了,哪怕接下来进展不快,但大脑已经启动了这方面神经元的连接;然后,即使你停下来休息,那方面的神经元仍然在默默建立中,也就是学习、工作实际上仍然在进行中。因为大脑有这个规律,所以,只要你开始了,时间就站在你这一边。相反,如果你迟迟没有开始,大脑也就没有启动相关的神经元连接,时间就白白浪费了。

05

你要学习某种乐器,但总是想着等条件完备,或者时间更充裕再说。这样等来等去,多半永远也不会开始了。想学,今天就开始。只要你开始学了,大脑就启动了。接下来不管你进展快慢,大脑都在默默“熟悉”这个乐器,也就是默默建立相关的神经元连接。每一秒都不会浪费。

很多人在学习时还有一种体验,到了某个阶段,进展会非常慢,甚至停滞不前,也就是进入所谓“瓶颈期”。对这种情况,老师一般都鼓励你努力坚持,不要放弃。看上去这只是“鸡汤”、加油鼓劲而已。其实,这种鼓励,很符合脑科学原理。

你感受到的是进展缓慢,甚至停滞不前,但大脑里面到底是怎么回事,你并不知道。其实,这时,神经元的连接在持续进行,并没有停,但可能连接的方式有点儿问题,让你感觉到进步不快,可神经元的连接数量是在一直增长的。

这时,只要你坚持而没有放弃,神经元的连接,就会持续增加。在数量优势之下,那些“停滞不前”的问题,会被逐渐解决。然后,在某个时间点上,此前积累的神经元连接的数量优势,转化为质量优势,豁然开朗了,上了一个新台阶。

说到这里,你想起王国维《人间词话》里那段著名的话了吧。

古今之成大事业、大学问者,无不经过三种境界:昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。此第一境界也。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。此第二境界也。众里寻他千百度,蓦然回首,那人正在灯火阑珊处。此第三境界也。

王国维不愧是大师,虽然不懂脑科学,却能生动地勾画出大脑工作的规律(可见天下学问都是想通的)。第一境界,就是尽快开始,并且志存高远。第二境界则是在“瓶颈期”坚持不放弃,把苦熬进行到底。然后,在某个时间点“蓦然回首”,就会有大突破,并且,这个大突破看上去好像并不难,随手可得。可为什么此前就达不到呢?那人明明就在那里,可你要是没有“为伊消得人憔悴”,就硬是看不到!

06

接下来我们回到“碎片时间”问题。

理解了上述的脑科学原理,你就知道了。所谓“碎片时间”,只是你表面上的感受而已。对大脑来说,那根本不是什么“碎片”,那同样是“整块”,同样是大脑工作所需的时间。在碎片时间里,大脑并没有停下来“面面相觑”“无聊的发呆”,大脑仍然在继续之前的工作,在建立神经元之间的连接。别忘了,神经元有好几百亿呐。

甚至在你睡觉,也就是在你“失去知觉”时,大脑仍然在默默工作。可见,你表面上的知觉,和大脑的实际工作状态,这是两码事。

问题在于,如果你把所有的“碎片时间”都充分利用起来了,看上去,这好像是在避免浪费时间,减少“无聊的发呆”,但是,对大脑来说,这反而是在打乱它的工作节奏,是在把整块打成碎片。

比如,你正在完成工作中的一个项目。工作一天以后,很累,回家坐地铁时,你什么也不做,只是在地铁里发呆。你这时候的“发呆”,并非是在浪费时间,而是在让大脑继续建立关于那个项目的神经元连接——只是你自己感觉不到而已。虽然感觉不到,但你给大脑留出了时间。

反之,你不“发呆”,而是要“把碎片时间利用起来”,在地铁里打开APP,学习中国近代史(随便举个例子而已。对中国近代史,我并无任何不敬,而是很有兴趣)。这时,你的大脑就只好中止关于那个工作项目的神经元连接,转而开始建立关于中国近代史的神经元连接。学了一会儿中国近代史,你又开始通过短视频学习做菜。学会了葱爆羊肉以后,你又打开一个APP,开始研究“职场中和人相处的十个秘诀”……

看上去,你充分利用了碎片时间,学到了很多新知识,但实际上,因为频繁切换内容,你大脑中的神经元陷入“疲于奔命”的状态。刚刚开始建立这方面的连接,旋即被打断,开始建立另一方面。没几分钟,又被打断,又开始建立下一种连接……

大脑神经元“疲于奔命”的这种状态,我们倒是有可能感觉到,那就是我在开头提到的感觉——越来越难保持专注力。因为长期“疲于奔命”,神经元渐渐也习惯了“三心二意”,分别建立起大一堆互不相关的连接。结果就是“狗舔八泡屎,泡泡舔不净”。

07

可见,正确的、符合大脑规律的做法,是尽量保持大脑的主要工作内容,不要频繁切换,不要让神经元陷入“疲于奔命”的状态,不要在大脑里建立一大堆互不相关的神经元连接。

当然,这不是说要一直工作下去,不能停也不能干别的,而是说,大脑要休息就要彻底休息;干别的,要去干和“主业”毫不相关的。比如,案头工作者的休息方式,是干脆去打场篮球,完全和工作无关,这样做,是为了激活大脑其他的部分,而不是原有部分工作内容的切换。

这时候,因为毫不相关,所以,一方面,大脑原来工作的部分可以休息一下——其实不是休息,而是神经元继续连接,但不在你主观控制之下,你的主观感受是休息。这种休息,实际上是在充分利用大脑“表面停止,但神经元仍然在默默建立连接”的规律。这也就是“积极休息”的含义所在。

另一方面,因为打篮球动用是的大脑完全不同的部分,就不会对原来案头工作的进程形成干扰,也就是不会打扰那部分神经元的继续连接。

说到这里,就明白了,我们恰恰要避免“尽量利用碎片时间”,那样无异于是在破坏“神经元默默连接”的进程。频繁的切换,中止专注,才是最大的浪费。

一言以蔽之,把碎片时间留给大脑。不要愚蠢地填满所有碎片时间,那并不是在填充空白,那是在无谓地折腾你的大脑。那样做,既不符合学习的规律,也是对脑力的极大浪费。

在很多人类文化中,都强调“冥想”“打坐”的特殊作用。冥想、打坐期间,人什么也不做,甚至闭上双眼,不再接受外界的信息。看上去,这个过程很枯燥很无聊,其实,从脑科学的角度看,冥想、打坐期间,大脑非常活跃。神经元在不受外界干扰的情况下,反而会更加高效、更加快速地建立起此前已经启动的连接。正在思考的问题,正在研究的课题,会因此进展更快,更接近那个“豁然开朗”大突破的时刻。

08

换个角度来说,“尽量把碎片时间用起来”的想法,其实反映了现代人的一种贪婪,一种想要掌控一切、不放过任何机会的贪婪。但就像那句鸡汤说的,攥沙子时,攥得越紧,沙子反而流走的越多。

节制是一种美德。在物质、信息都极大丰富的当代社会,这种美德尤其重要。只有保持节制,有所留白,才能真正有所获得。

如果你暂时无事可干,那不妨坦然地发发呆,愣一会儿。把碎片时间留给大脑。人太机灵太忙碌了,也不见得好。

更多精彩,请关注公众号“李子旸”