如果你暫時無事可幹,那不妨坦然地發發呆,愣一會兒。

01

一直在說各種“大話題”,今天換一換,說個輕松的話題。

自從智能手機普及,有一個觀念也随之流行起來——“把碎片時間利用好”。智能手機可以随身攜帶,且功能強大,于是很多APP就緻力于讓人們可以把坐車、排隊甚至上廁所這樣的“碎片時間”利用起來,比如看或聽一篇文章、了解一種技能——炒某種菜。最流行的短視訊裡,也有不少教人這個那個的内容。總之是學習一點兒東西。

看上去,這是很大的進步。如果沒有智能手機及其APP,人們很難利用這些碎片時間,基本上隻能發呆或者陷于無聊之中——還記得過去公共汽車上大家面面相觑、無事可做的情景麼。

而“盡量利用碎片時間來學習”這種精神,也值得肯定。有這種精神的人,起碼是個好學上進、生活樂觀積極的人,而不是那種慵懶無聊、對什麼都提不起興趣、永遠沒精打采的“負能量”人。

但是(對,到了說“但是”的時候了),在我自己也體驗了一段時間“充分利用碎片時間”以後,感覺卻不是太好。固然學到了一些東西,但一方面,學的那點東西隻是皮毛,實際上沒多大用。更重要的是,充分利用碎片時間的結果是,我好像越來越難保持專注力了。

這是怎麼回事?

02

通過向懂行的高人請教,并研讀相關的著作,我找到了原因所在。這其實是個大腦運作規律,也就是關于腦科學的問題。

腦科學是目前最前沿、最艱深的學科之一。實際上,對大腦到底是如何運轉的,我們還知之甚少。這正是人工智能發展的最大障礙。我作為一個文科生,當然更加茫然無知。好在關于大腦的一些基本原理,還不難懂。用這些基本原了解釋這個問題,差不多夠了。

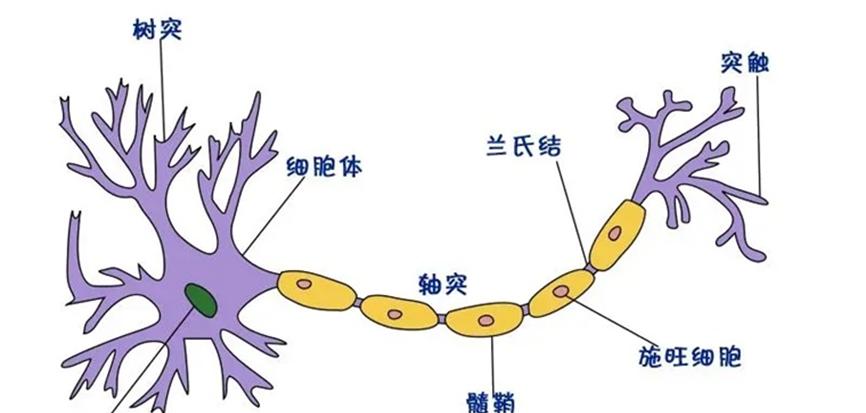

關于大腦,最基本的一個概念是“神經元”。神經元是一種細胞。人的大腦中有幾百億個神經元——很大的數字啊。

神經元上有某種突起,通過這個突起,神經元之間可以互相連接配接。這種連接配接,就是大腦工作,也就是我們進行思考的主要方式。諸位看我這幾行文字時,你們的大腦裡就有某些神經元互相連接配接了起來,于是,你們就看懂了。如果看到的是不懂的外語,神經元的連接配接方式就不一樣,結果就是看不懂。

這是大腦工作最基本的原理。我也隻能說到這裡了。再多說,就“滿不懂”了,畢竟是“假行家”。

下面我就應用這個基本原理來解釋上面那個問題。

03

以學習外語為例,你每記住一個單詞一條文法,或者有一次泛讀精讀,大腦裡的某些神經元就建立起一些新連接配接。日積月累,關于這個外語的神經元連接配接越來越多,你對這門外語的掌握也就越來越多,終于,你可以流利地聽說讀寫了。

看出來了麼,這裡面有一個關于大腦工作的要點,那就是,大腦工作需要時間,因為神經元之間的連接配接需要時間。要處理的資訊越複雜,大腦需要的時間就越多。學習一門外語,就是比較複雜的事務,至少需要幾年的時間才行。

有人會說,你這不是廢話麼!誰還不知道這個。

還真不見得是廢話。很多人在這一點上對大腦有誤解。我們有時會說“把知識裝進頭腦”。這給人一種感覺,大腦接受資訊,好像把水倒進水池裡一樣。把水倒進水池裡,當然也需要時間,但這事給人的“時間感”并不強,“瞬間完成”的感覺更強。

很多人認為大腦接受新資訊也是類似過程,雖然也需要時間,但如果大腦能全力開動,或者找到正确的方法,是可以很快就學會新知識的——就像把水倒進水池裡一樣快。是以,經常能聽到諸如“七天學會英語熟練口語”“三天背會三千個單詞”等等推銷語。

現在你知道了,七天、三天等等,都是不可能的,都是忽悠人的。學會一門新語言,需要建立大量的神經元連接配接,這就需要大量的時間。這種學習,沒有捷徑,抄近就是繞遠。

是以,真正的行家會告訴你,學外語,最靈驗最高效的辦法就是重複重複再重複。必須大量聽說讀寫那種語言,這是學好外語的唯一辦法。這其中腦科學的道理就在于,每一次重複,就是在建立神經元之間的新連接配接。連接配接建立得足夠多,才能學會這門語言。除此以外,沒有别的辦法。關于神經元的連接配接,數量決定一切。

這是關于大腦工作的第一層道理,接下來是更深一層的道理。

04

大腦不是硬碟,而且,大腦比硬碟複雜得多。複雜之處就在于,大腦裡的那些神經元的連接配接,什麼時候開始,如何進行,你控制不了。你可以精确控制硬碟,想讓它轉就讓它轉,想讓它停就讓它停。但你不能那麼直接地控制大腦。大腦自有它一番規律。

不知你是否有這種體驗。晚上睡覺之前學習某些東西,學個一知半解,糊裡糊塗地睡覺去了,打算明天接着學。可到了明天,打開書本接着學時,忽然豁然開朗,前一天完全不能了解的地方,現在卻顯得很簡單,一下子就了解了。

再有,你寫一篇文章,寫完了覺得很好,沒什麼可修改的了。過幾天拿出來再看,卻發現有很多需要修改之處,甚至會有明顯的文字錯誤和邏輯混亂。奇怪,寫的時候怎麼就看不出來呢。

這些現象的原因是,當你把那件事放下去睡覺,去做别的事情時,大腦并沒有也跟着停下來——大腦不是硬碟。腦子裡的那些神經元仍然在默默地建立相關的連接配接,隻不過你自己不知道而已。

于是,過上一段時間,睡了一夜,或者隔了幾天,在這期間,你的大腦實際上對要學的那個東西,對那篇文章一直在繼續“加工”,并且有了新的進展。這時候,你再繼續學,或者重新看文章,就會意外地發現,自己有了“意外進步”。

對于大腦的這個“表面停止,但神經元仍然在默默建立連接配接”的規律,很多人不會利用。在他們看來,大腦就是硬碟,開始轉才開始工作,停止工作,也就不轉了。他們哪裡知道,大腦要複雜得多。你停止了,它可沒停。

那麼,怎麼利用大腦的這個規律呢?

首先,要盡快“開始”。無論是學習,還是工作中完成某個項目,盡快開始非常重要。因為隻要你開始了,哪怕接下來進展不快,但大腦已經啟動了這方面神經元的連接配接;然後,即使你停下來休息,那方面的神經元仍然在默默建立中,也就是學習、工作實際上仍然在進行中。因為大腦有這個規律,是以,隻要你開始了,時間就站在你這一邊。相反,如果你遲遲沒有開始,大腦也就沒有啟動相關的神經元連接配接,時間就白白浪費了。

05

你要學習某種樂器,但總是想着等條件完備,或者時間更充裕再說。這樣等來等去,多半永遠也不會開始了。想學,今天就開始。隻要你開始學了,大腦就啟動了。接下來不管你進展快慢,大腦都在默默“熟悉”這個樂器,也就是默默建立相關的神經元連接配接。每一秒都不會浪費。

很多人在學習時還有一種體驗,到了某個階段,進展會非常慢,甚至停滞不前,也就是進入所謂“瓶頸期”。對這種情況,老師一般都鼓勵你努力堅持,不要放棄。看上去這隻是“雞湯”、加油鼓勁而已。其實,這種鼓勵,很符合腦科學原理。

你感受到的是進展緩慢,甚至停滞不前,但大腦裡面到底是怎麼回事,你并不知道。其實,這時,神經元的連接配接在持續進行,并沒有停,但可能連接配接的方式有點兒問題,讓你感覺到進步不快,可神經元的連接配接數量是在一直增長的。

這時,隻要你堅持而沒有放棄,神經元的連接配接,就會持續增加。在數量優勢之下,那些“停滞不前”的問題,會被逐漸解決。然後,在某個時間點上,此前積累的神經元連接配接的數量優勢,轉化為品質優勢,豁然開朗了,上了一個新台階。

說到這裡,你想起王國維《人間詞話》裡那段著名的話了吧。

古今之成大事業、大學問者,無不經過三種境界:昨夜西風凋碧樹。獨上高樓,望盡天涯路。此第一境界也。衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴。此第二境界也。衆裡尋他千百度,蓦然回首,那人正在燈火闌珊處。此第三境界也。

王國維不愧是大師,雖然不懂腦科學,卻能生動地勾畫出大腦工作的規律(可見天下學問都是想通的)。第一境界,就是盡快開始,并且志存高遠。第二境界則是在“瓶頸期”堅持不放棄,把苦熬進行到底。然後,在某個時間點“蓦然回首”,就會有大突破,并且,這個大突破看上去好像并不難,随手可得。可為什麼此前就達不到呢?那人明明就在那裡,可你要是沒有“為伊消得人憔悴”,就硬是看不到!

06

接下來我們回到“碎片時間”問題。

了解了上述的腦科學原理,你就知道了。所謂“碎片時間”,隻是你表面上的感受而已。對大腦來說,那根本不是什麼“碎片”,那同樣是“整塊”,同樣是大腦工作所需的時間。在碎片時間裡,大腦并沒有停下來“面面相觑”“無聊的發呆”,大腦仍然在繼續之前的工作,在建立神經元之間的連接配接。别忘了,神經元有好幾百億呐。

甚至在你睡覺,也就是在你“失去知覺”時,大腦仍然在默默工作。可見,你表面上的知覺,和大腦的實際工作狀态,這是兩碼事。

問題在于,如果你把所有的“碎片時間”都充分利用起來了,看上去,這好像是在避免浪費時間,減少“無聊的發呆”,但是,對大腦來說,這反而是在打亂它的工作節奏,是在把整塊打成碎片。

比如,你正在完成工作中的一個項目。工作一天以後,很累,回家坐地鐵時,你什麼也不做,隻是在地鐵裡發呆。你這時候的“發呆”,并非是在浪費時間,而是在讓大腦繼續建立關于那個項目的神經元連接配接——隻是你自己感覺不到而已。雖然感覺不到,但你給大腦留出了時間。

反之,你不“發呆”,而是要“把碎片時間利用起來”,在地鐵裡打開APP,學習中國近代史(随便舉個例子而已。對中國近代史,我并無任何不敬,而是很有興趣)。這時,你的大腦就隻好中止關于那個工作項目的神經元連接配接,轉而開始建立關于中國近代史的神經元連接配接。學了一會兒中國近代史,你又開始通過短視訊學習做菜。學會了蔥爆羊肉以後,你又打開一個APP,開始研究“職場中和人相處的十個秘訣”……

看上去,你充分利用了碎片時間,學到了很多新知識,但實際上,因為頻繁切換内容,你大腦中的神經元陷入“疲于奔命”的狀态。剛剛開始建立這方面的連接配接,旋即被打斷,開始建立另一方面。沒幾分鐘,又被打斷,又開始建立下一種連接配接……

大腦神經元“疲于奔命”的這種狀态,我們倒是有可能感覺到,那就是我在開頭提到的感覺——越來越難保持專注力。因為長期“疲于奔命”,神經元漸漸也習慣了“三心二意”,分别建立起大一堆互不相關的連接配接。結果就是“狗舔八泡屎,泡泡舔不淨”。

07

可見,正确的、符合大腦規律的做法,是盡量保持大腦的主要工作内容,不要頻繁切換,不要讓神經元陷入“疲于奔命”的狀态,不要在大腦裡建立一大堆互不相關的神經元連接配接。

當然,這不是說要一直工作下去,不能停也不能幹别的,而是說,大腦要休息就要徹底休息;幹别的,要去幹和“主業”毫不相關的。比如,案頭工作者的休息方式,是幹脆去打場籃球,完全和工作無關,這樣做,是為了激活大腦其他的部分,而不是原有部分工作内容的切換。

這時候,因為毫不相關,是以,一方面,大腦原來工作的部分可以休息一下——其實不是休息,而是神經元繼續連接配接,但不在你主觀控制之下,你的主觀感受是休息。這種休息,實際上是在充分利用大腦“表面停止,但神經元仍然在默默建立連接配接”的規律。這也就是“積極休息”的含義所在。

另一方面,因為打籃球動用是的大腦完全不同的部分,就不會對原來案頭工作的程序形成幹擾,也就是不會打擾那部分神經元的繼續連接配接。

說到這裡,就明白了,我們恰恰要避免“盡量利用碎片時間”,那樣無異于是在破壞“神經元默默連接配接”的程序。頻繁的切換,中止專注,才是最大的浪費。

一言以蔽之,把碎片時間留給大腦。不要愚蠢地填滿所有碎片時間,那并不是在填充空白,那是在無謂地折騰你的大腦。那樣做,既不符合學習的規律,也是對腦力的極大浪費。

在很多人類文化中,都強調“冥想”“打坐”的特殊作用。冥想、打坐期間,人什麼也不做,甚至閉上雙眼,不再接受外界的資訊。看上去,這個過程很枯燥很無聊,其實,從腦科學的角度看,冥想、打坐期間,大腦非常活躍。神經元在不受外界幹擾的情況下,反而會更加高效、更加快速地建立起此前已經啟動的連接配接。正在思考的問題,正在研究的課題,會是以進展更快,更接近那個“豁然開朗”大突破的時刻。

08

換個角度來說,“盡量把碎片時間用起來”的想法,其實反映了現代人的一種貪婪,一種想要掌控一切、不放過任何機會的貪婪。但就像那句雞湯說的,攥沙子時,攥得越緊,沙子反而流走的越多。

節制是一種美德。在物質、資訊都極大豐富的當代社會,這種美德尤其重要。隻有保持節制,有所留白,才能真正有所獲得。

如果你暫時無事可幹,那不妨坦然地發發呆,愣一會兒。把碎片時間留給大腦。人太機靈太忙碌了,也不見得好。

更多精彩,請關注公衆号“李子旸”