第三篇第15章

子入太庙,每事问。或曰:“孰谓鄹人之子知礼乎?入太庙,每事问。”子闻之,曰:“是礼也。”

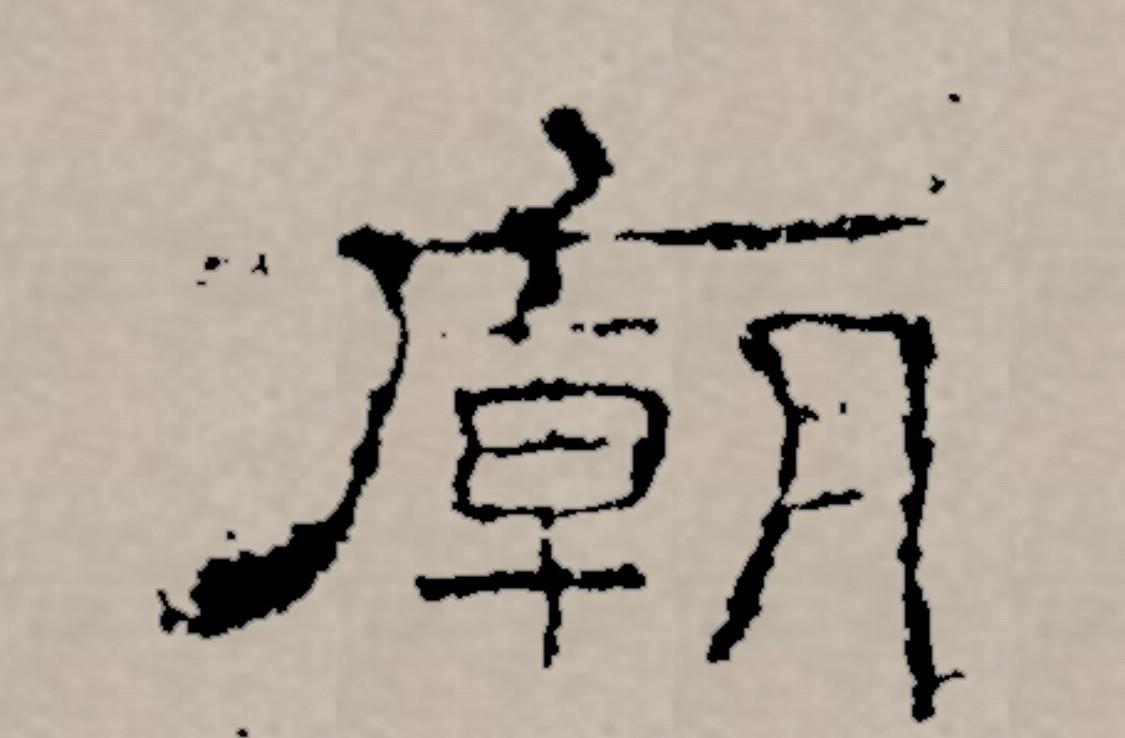

庙:尊祖皃(mào)也,此字始见于西周金文,由“广(yǎn或者ān)”和“朝”(也是“潮”的古字)构成。廣也简化为广。

东汉许慎认为“广”像建筑在山崖上的房子;清代桂馥认为此字为“庵”的初文。广与房屋有关,朝有“朝廷”的意思,广朝结合指供祀祖宗的地方。

朝还表示被祭祀者是一些与朝廷君王一样应受到尊重的人,或者宗庙与朝廷一样同时受到尊重。

庙本是供祀祖宗的地方。如《释名·释宫室》:“庙,貌也。先祖形貌所在也。”古者庙以祀先祖,凡神不为庙也。《六书故》:“宫前曰庙,后曰寝。”

汉代以后,庙逐渐与原始的神社(土地庙)混在一起。随着佛教的传入,后代的佛教寺院也称庙。现代汉语一般称佛教寺院为寺,但也有人称佛教寺院为庙。

太庙指开国的君主叫太祖,太祖的庙叫太庙。这里指周公的庙,周公是鲁国最先受封的君主。

鄹:音zōu,也写作郰、邹,鲁国地名,在今山东省曲阜市东南,孔子家乡。也指中国周代诸侯国名,也叫邾国,在今山东省邹城市(原邹县)东南。

邾国,战国时称邹国,曹姓,相传黄帝之孙颛顼的后裔陆终娶于鬼方,生有6子,第5子名安,为曹姓之祖,邾国即为曹安之后。

周武王灭商之后,封曹安后人挟于邾,史称“邾挟”或“曹挟”,为邾国开国君主。公元前261年,邹国为楚所灭。

邹国是孟子的家乡,后用“邹鲁”一词指文化昌盛之地,礼义之邦。

孔子的父亲叔梁纥做过鄹大夫,是鲁国“三大名将”之一,所以这里称他为鄹人。

全文理解为:

孔子进入太庙,每遇到一件事都细细地询问。有人说:“谁说鄹邑大夫的儿子懂得礼仪呀?他进到太庙里,每件事都要问人。”孔子听到这话,说:“这正是礼呀。”

孔子对周礼十分熟悉,他来到祭祀周公的太庙里却每件事都要问别人。所以,有人就对他是否真的懂礼表示怀疑。

孔子这种“每事问”的行为并不是代表他谦逊好学,而是他认为“每事问”本身就是“礼”。

孔子固然好学,但怎么可能这样一个礼学大师需要“每事问”呢?这只能说明他在待人接物方面的圆融与高明。

孔子在太庙这样严肃的场合,他并没有自以为是,盛气凌人地指手画脚,而是以一个来学习的态度与人相处,这样的姿态让人放松、愉快。

孔子的“每事问”其实是明知故问,这样才能表示对其他人的敬重,此时的他没有批评,只有请教,没有指点,只有交流,没有好为人师,只有谦虚谨慎。

《论语》还记载:孔子在朝廷上能侃侃而谈,能言善辩,可是面对家乡父老,他变得“恂恂如也,似不能言”。这也是“礼”的体现,面对父老乡亲,他必须谦恭有礼,进退有度,举止得体,所以他“不能言”。

“每事问”和“不能言”体现了孔子的高情商和高明的处世之道。

石庆数马

古人说:伴君如伴虎!在皇帝身边做事固然光彩,但是风险非常大。

汉武帝刘彻于公元前140年登基,公元前87年去世,在位长达54年。在他漫长的执政时期,共任命了十三位宰相,可是这些宰相大多下场悲惨,得善终者寥寥。

按照担任宰相的先后顺序,他们依次是:卫绾、窦婴、许昌、田蚡、薛泽、公孙弘、李蔡、庄青翟、赵周、石庆、公孙贺、刘屈氂、田千秋。

这十三个宰相,在位的时间有长有短,长的有十二年之久,比如田千秋;短的也就两三年甚至一年不到的,比如窦婴、卫绾。

同样是当宰相,这十三人,却同途不同归。最后得终于相位的,是石庆、公孙弘、田千秋。

最后被罢免的,是卫绾、许昌、薛泽;因罹祸主动求死或被逼自杀的,是李蔡、庄青翟、赵周。

被处死以及惨死于狱中的,是窦婴、公孙贺、刘屈氂(máo)。还有一个死因比较特殊,是田蚡,他是因惊惧成病,最后发疯而死。

同样是当宰相,让人不得不感慨,宰相和宰相的差别,咋就这么大呢?情商非常重要!

这13个人当中,有个叫石庆的,他才能一般,但谨慎实在,在职九年,最终得到了善终。

秦朝时期有个小官吏叫石奋,今天的河南温县人,石奋为人老实巴交,后来偶遇刘邦,刘邦非常欣赏他的个性,于是任命他为贴身秘书,石奋这才步入官道。

石奋对包括石庆在内的四个儿子非常严格,教育手段达到了近乎神经质的地步。后来,四个儿子皆做了高官,石奋因此被称为“万石君”。

石奋的儿子个个都和石奋一样谨小慎微。这都离不开石奋的耐心调教。

石庆刚做小官的时候,老爷子要求他必须守时,每次上班前,都要求他精神饱满,穿戴整齐。等他下班回家,老爷子一定穿着制服,恭恭敬敬在门口迎接,从未间断过。

石庆如果犯了错误,老爷子从来不打不骂。可是到了开饭的时间,老爷子就说自己没脸吃饭,开始绝食,闹脾气,直到石庆认真做完自我检讨,而且保证不会再犯,老爷子这才肯动筷子。

某日,石庆喝醉酒驾车回家,一路从繁华大道呼啸而过,惹得路人纷纷避让,此事被老爷子得知,又开始了生闷气,搞起了绝食那一套。

石庆没有办法,跪着认错,检讨自己,老爷子还是不肯消气,石庆只好央求其他长辈帮着求情,老爷子这才止住胡闹。

事后,老爷子将他叫进书房,语重心长说:“你飙车看似拉风,可是你有没有想过,平民百姓见了会不会记恨,万一激起了民愤,你还有好日子过吗?”

石庆听完老爷子的话,登时出了一身冷汗,从此以后,更是积极地向老爷子看齐,每次驾车都放慢节奏,遇到年会或者过节的时候,都下车低头步行。

这样的家教致使石庆性格稳重,做事谨慎,石庆初为齐相,不言而齐国大治,为立石相祠。

不久便得到了汉武帝的青睐,被选用为太子太傅(太子的老师),最终做到了丞相的高位,并封为牧丘侯。

石庆做太仆时,为皇帝驾车外出,皇帝问驾车的马有几匹,石庆用马鞭一一点数马匹后,才举手示意说“六匹。”石庆在石奋的几个儿子中算是最简略疏粗的了,然而依旧小心谨慎。

“石庆数马”后来被唐代的李翰编入了他的儿童识字课本《蒙求》中。

对于浮躁、傲慢的当代人来说,“石庆数马”的典故非常值得借鉴,凡事多一份稳重,多一份谨慎,再憨笨的人也会有出头之日!

元封四年,关东地区遭灾,出现了两百万的流民,其中没有户籍的人就有四十万。公卿大臣们私下议论此事,打算请求汉武帝把这些流民迁徙到边疆地区,以示惩戒。

汉武帝认为,丞相年老、谨慎,不会参加这样的议论,就赐丞相休假回家,然后,派人查究御史大夫以下议论上奏的人,竟敢扰乱皇帝的视听,干扰皇帝的决断。

石庆很惭愧,认为自己不能胜任职守,便上书说:“臣有幸位居丞相,但才能低下,没有办法来辅佐天子治理国家,致使国库空虚,百姓流离失所。臣的罪过滔天,理应被处死,而天子不忍心惩罚我。因此,臣上书告老还乡,以便为贤能之人让出道路。”

汉武帝看过奏章以后,回复说:“粮仓已经空虚,贫苦的百姓已经流散,而丞相却想请求朝廷迁移他们,给国家造成动摇、危害之后,丞相再辞去职位,你想要把国家的危难推给谁呢?”

石庆反而受到汉武帝的责备,他十分惭愧,又重新开始处理政事。

石庆在职九年,没有能够发表什么匡正时弊的言论。好不容易有一次,他曾经打算请求惩办天子亲近的大臣,谏议大夫所忠、咸宣(卫青所挖掘的酷吏,山西洪洞tóng人),但是没能让他们服罪,自己反而因此获罪,后来只能出钱赎罪。