第三篇第15章

子入太廟,每事問。或曰:“孰謂鄹人之子知禮乎?入太廟,每事問。”子聞之,曰:“是禮也。”

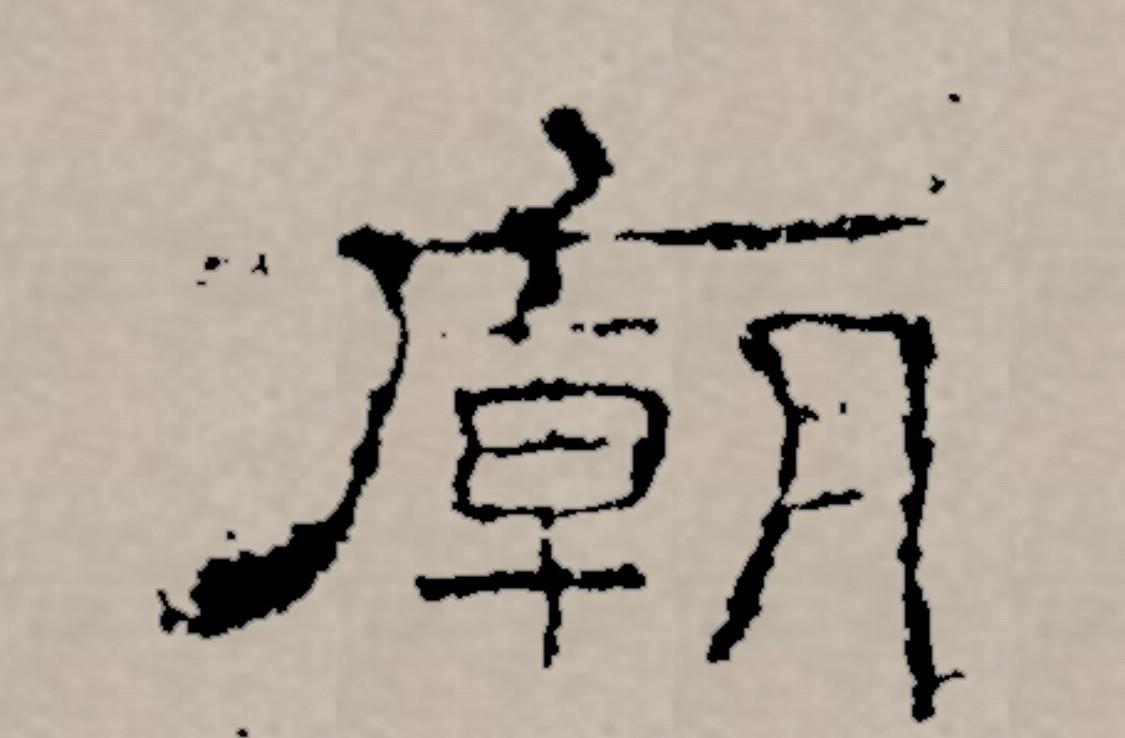

廟:尊祖皃(mào)也,此字始見于西周金文,由“廣(yǎn或者ān)”和“朝”(也是“潮”的古字)構成。廣也簡化為廣。

東漢許慎認為“廣”像建築在山崖上的房子;清代桂馥認為此字為“庵”的初文。廣與房屋有關,朝有“朝廷”的意思,廣朝結合指供祀祖宗的地方。

朝還表示被祭祀者是一些與朝廷君王一樣應受到尊重的人,或者宗廟與朝廷一樣同時受到尊重。

廟本是供祀祖宗的地方。如《釋名·釋宮室》:“廟,貌也。先祖形貌所在也。”古者廟以祀先祖,凡神不為廟也。《六書故》:“宮前曰廟,後曰寝。”

漢代以後,廟逐漸與原始的神社(土地廟)混在一起。随着佛教的傳入,後代的佛教寺院也稱廟。現代漢語一般稱佛教寺院為寺,但也有人稱佛教寺院為廟。

太廟指開國的君主叫太祖,太祖的廟叫太廟。這裡指周公的廟,周公是魯國最先受封的君主。

鄹:音zōu,也寫作郰、鄒,魯國地名,在今山東省曲阜市東南,孔子家鄉。也指中國周代諸侯國名,也叫邾國,在今山東省鄒城市(原鄒縣)東南。

邾國,戰國時稱鄒國,曹姓,相傳黃帝之孫颛顼的後裔陸終娶于鬼方,生有6子,第5子名安,為曹姓之祖,邾國即為曹安之後。

周武王滅商之後,封曹安後人挾于邾,史稱“邾挾”或“曹挾”,為邾國開國君主。公元前261年,鄒國為楚所滅。

鄒國是孟子的家鄉,後用“鄒魯”一詞指文化昌盛之地,禮義之邦。

孔子的父親叔梁纥做過鄹大夫,是魯國“三大名将”之一,是以這裡稱他為鄹人。

全文了解為:

孔子進入太廟,每遇到一件事都細細地詢問。有人說:“誰說鄹邑大夫的兒子懂得禮儀呀?他進到太廟裡,每件事都要問人。”孔子聽到這話,說:“這正是禮呀。”

孔子對周禮十分熟悉,他來到祭祀周公的太廟裡卻每件事都要問别人。是以,有人就對他是否真的懂禮表示懷疑。

孔子這種“每事問”的行為并不是代表他謙遜好學,而是他認為“每事問”本身就是“禮”。

孔子固然好學,但怎麼可能這樣一個禮學大師需要“每事問”呢?這隻能說明他在待人接物方面的圓融與高明。

孔子在太廟這樣嚴肅的場合,他并沒有自以為是,盛氣淩人地指手畫腳,而是以一個來學習的态度與人相處,這樣的姿态讓人放松、愉快。

孔子的“每事問”其實是明知故問,這樣才能表示對其他人的敬重,此時的他沒有批評,隻有請教,沒有指點,隻有交流,沒有好為人師,隻有謙虛謹慎。

《論語》還記載:孔子在朝廷上能侃侃而談,能言善辯,可是面對家鄉父老,他變得“恂恂如也,似不能言”。這也是“禮”的展現,面對父老鄉親,他必須謙恭有禮,進退有度,舉止得體,是以他“不能言”。

“每事問”和“不能言”展現了孔子的高情商和高明的處世之道。

石慶數馬

古人說:伴君如伴虎!在皇帝身邊做事固然光彩,但是風險非常大。

漢武帝劉徹于公元前140年登基,公元前87年去世,在位長達54年。在他漫長的執政時期,共任命了十三位宰相,可是這些宰相大多下場悲慘,得善終者寥寥。

按照擔任宰相的先後順序,他們依次是:衛绾、窦嬰、許昌、田蚡、薛澤、公孫弘、李蔡、莊青翟、趙周、石慶、公孫賀、劉屈氂、田千秋。

這十三個宰相,在位的時間有長有短,長的有十二年之久,比如田千秋;短的也就兩三年甚至一年不到的,比如窦嬰、衛绾。

同樣是當宰相,這十三人,卻同途不同歸。最後得終于相位的,是石慶、公孫弘、田千秋。

最後被罷免的,是衛绾、許昌、薛澤;因罹禍主動求死或被逼自殺的,是李蔡、莊青翟、趙周。

被處死以及慘死于獄中的,是窦嬰、公孫賀、劉屈氂(máo)。還有一個死因比較特殊,是田蚡,他是因驚懼成病,最後發瘋而死。

同樣是當宰相,讓人不得不感慨,宰相和宰相的差别,咋就這麼大呢?情商非常重要!

這13個人當中,有個叫石慶的,他才能一般,但謹慎實在,在職九年,最終得到了善終。

秦朝時期有個小官吏叫石奮,今天的河南溫縣人,石奮為人老實巴交,後來偶遇劉邦,劉邦非常欣賞他的個性,于是任命他為貼身秘書,石奮這才步入官道。

石奮對包括石慶在内的四個兒子非常嚴格,教育手段達到了近乎神經質的地步。後來,四個兒子皆做了高官,石奮是以被稱為“萬石君”。

石奮的兒子個個都和石奮一樣謹小慎微。這都離不開石奮的耐心調教。

石慶剛做小官的時候,老爺子要求他必須守時,每次上班前,都要求他精神飽滿,穿戴整齊。等他下班回家,老爺子一定穿着制服,恭恭敬敬在門口迎接,從未間斷過。

石慶如果犯了錯誤,老爺子從來不打不罵。可是到了開飯的時間,老爺子就說自己沒臉吃飯,開始絕食,鬧脾氣,直到石慶認真做完自我檢讨,而且保證不會再犯,老爺子這才肯動筷子。

某日,石慶喝醉酒駕車回家,一路從繁華大道呼嘯而過,惹得路人紛紛避讓,此事被老爺子得知,又開始了生悶氣,搞起了絕食那一套。

石慶沒有辦法,跪着認錯,檢讨自己,老爺子還是不肯消氣,石慶隻好央求其他長輩幫着求情,老爺子這才止住胡鬧。

事後,老爺子将他叫進書房,語重心長說:“你飙車看似拉風,可是你有沒有想過,平民百姓見了會不會記恨,萬一激起了民憤,你還有好日子過嗎?”

石慶聽完老爺子的話,登時出了一身冷汗,從此以後,更是積極地向老爺子看齊,每次駕車都放慢節奏,遇到年會或者過節的時候,都下車低頭步行。

這樣的家教緻使石慶性格穩重,做事謹慎,石慶初為齊相,不言而齊國大治,為立石相祠。

不久便得到了漢武帝的青睐,被選用為太子太傅(太子的老師),最終做到了丞相的高位,并封為牧丘侯。

石慶做太仆時,為皇帝駕車外出,皇帝問駕車的馬有幾匹,石慶用馬鞭一一點數馬匹後,才舉手示意說“六匹。”石慶在石奮的幾個兒子中算是最簡略疏粗的了,然而依舊小心謹慎。

“石慶數馬”後來被唐代的李翰編入了他的兒童識字課本《蒙求》中。

對于浮躁、傲慢的當代人來說,“石慶數馬”的典故非常值得借鑒,凡事多一份穩重,多一份謹慎,再憨笨的人也會有出頭之日!

元封四年,關東地區遭災,出現了兩百萬的流民,其中沒有戶籍的人就有四十萬。公卿大臣們私下議論此事,打算請求漢武帝把這些流民遷徙到邊疆地區,以示懲戒。

漢武帝認為,丞相年老、謹慎,不會參加這樣的議論,就賜丞相休假回家,然後,派人查究禦史大夫以下議論上奏的人,竟敢擾亂皇帝的視聽,幹擾皇帝的決斷。

石慶很慚愧,認為自己不能勝任職守,便上書說:“臣有幸位居丞相,但才能低下,沒有辦法來輔佐天子治理國家,緻使國庫空虛,百姓流離失所。臣的罪過滔天,理應被處死,而天子不忍心懲罰我。是以,臣上書告老還鄉,以便為賢能之人讓出道路。”

漢武帝看過奏章以後,回複說:“糧倉已經空虛,貧苦的百姓已經流散,而丞相卻想請求朝廷遷移他們,給國家造成動搖、危害之後,丞相再辭去職位,你想要把國家的危難推給誰呢?”

石慶反而受到漢武帝的責備,他十分慚愧,又重新開始處理政事。

石慶在職九年,沒有能夠發表什麼匡正時弊的言論。好不容易有一次,他曾經打算請求懲辦天子親近的大臣,谏議大夫所忠、鹹宣(衛青所挖掘的酷吏,山西洪洞tóng人),但是沒能讓他們服罪,自己反而是以獲罪,後來隻能出錢贖罪。