文/羊城晚报全媒体记者 文艺 孙磊

“以奇丽曼妙的译笔开启了波兰文学在新中国译介的第二个阶段,为改革开放后的国内读者了解瑰丽奇崛、韵味悠长的波兰文学打开了一扇扇难得的窗口。”

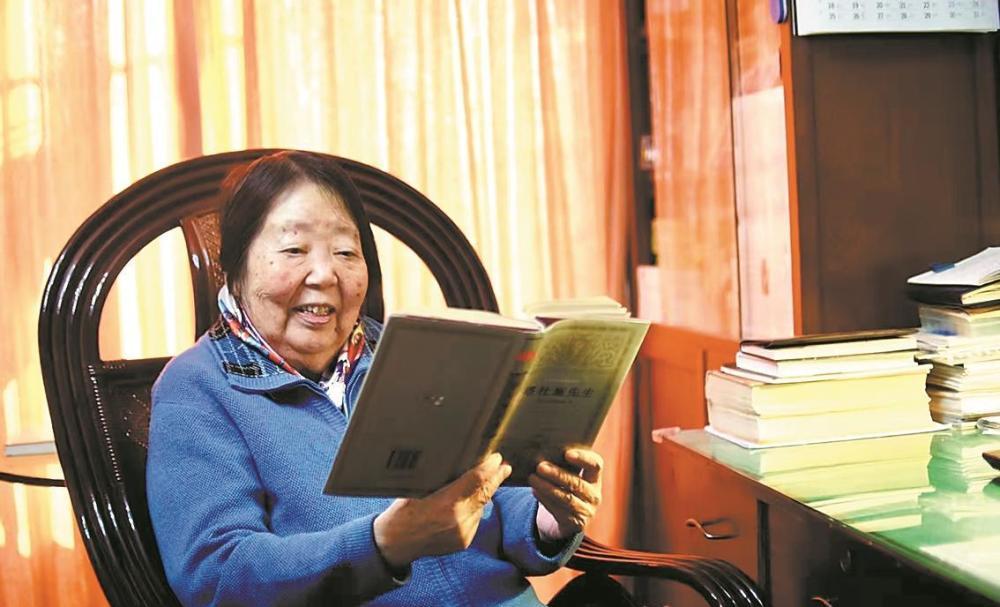

《世界文学》主编高兴用这段话来评价易丽君的一生。

2022年2月7日,著名波兰文学翻译家易丽君因病在北京病逝,享年87岁。

这位在波兰文学翻译界耕耘多年的翻译家,近两年才走进大众的视野中。2019年,波兰作家奥尔加·托卡尔丘克获得诺贝尔文学奖,使作为译者的易丽君拥有了更多知名度。多年前,易丽君和丈夫袁汉镕一同翻译了奥尔加·托卡尔丘克的《太古和其他的时间》以及《白天的房子,夜晚的房子》,在尚无太多读者关注的情形下,在中国提前发掘了这位诺奖作家的文学价值。

同时,易丽君还译有亚当密茨凯维奇诗剧《先人祭》、史诗《塔杜施先生》(合译)、《火与剑》(合译)、《十字军骑士》(上下卷,合译)、维贡布罗维奇《费尔迪杜凯》(合译)等数十部波兰文学作品。

此外,她常年从事波兰语教学工作,培养了一批批年轻的波兰文学翻译者和研究者,并因此被授予波兰格但斯克大学荣誉博士学位、波兰总统勋章,以及翻译文化终身成就奖。她对岭南地区波兰语言文学研究的影响,则随其关门弟子茅银辉来到广东外语外贸大学任教而日益加深。

开拓性的“首译”者

上世纪九十年代末,在尚无读者关注奥尔加·托卡尔丘克的情况下,易丽君、袁汉镕夫妇率先翻译了托卡尔丘克的作品——《太古和其他的时间》,并于2003年由台湾大块文化出版,她其后翻译的《白天的房子,夜晚的房子》于2007年也在台湾出版(台湾版书名为《收集梦的剪贴簿》)。

高兴认为,在翻译界中重译和首译完全是两个概念。重译在某种程度上是别人已经打下基础,是踏在前人肩膀上做翻译,而首译则是从零开始,首译者遇到的困难往往是重译者难以想象的。易丽君和袁汉镕做的就是开拓性的首译工作。

“奥尔加·托卡尔丘克的作品涉及很多领域,比如心理学、医学、音乐、生物学等等。而且她的写作手法还是融合性的,里面可能有浪漫主义、存在主义、自然主义等多种风格杂糅,各个作家在她身上的影响也很明显。”高兴认为,翻译奥尔加·托卡尔丘克的作品,需要翻译者具备很高的艺术修养及很深的语言功底,是要求翻译者与作者的综合素质相匹配的。

“宣布奥尔加·托卡尔丘克获奖的那天晚上,易老师家的电话都被打爆了。她特别兴奋,自己翻译的书引起重大反响、获得诺奖认可,这是确认自我价值的一种最好的方式。”高兴说,一般的读者看到的仅仅是汉语表达,实际上翻译一部作品对原文的精准理解才是最重要的。“易老师的译作值得信赖,是高品质的、平衡的,可以说,她把托卡尔丘克还原给了中国读者。”高兴这样评价易丽君的译作。

游走在翻译舒适区外

《带马嚼子的静物画》是易丽君翻译的又一波兰文学力作,被纳入广东花城出版社的“蓝色东欧”译丛项目。

“波兰作家兹比格涅夫·赫贝特的散文《带马嚼子的静物画》在‘蓝色东欧’系列里的难度系数是特别高的。这本书太难了,它涉及欧洲美术史,主要讲荷兰的绘画。”高兴也是“蓝色东欧”的主编,他认为,兹比格涅夫·赫贝特的诗歌和散文随笔风格不太一样,其诗歌叙述性较强,只要把握那种基调,翻译工作是比较好进行的,而散文随笔却不一样。

“兹比格涅夫·赫贝特是一个博学的人,他在散文写作中喜欢‘掉书袋’,这类作品的理解难度可能比学术论文还要高。所以不是光懂波兰文就能翻译他的散文,还需要有深厚的波兰文化、历史积累,并且具备出色的语言能力。”高兴表示,在拿到赫贝特《带马嚼子的静物画》选题时,寻找能与之匹配的译者是一个难题,“所要求的语言能力是指可以把握和理解波兰文中的精神,然后传达过来落实到汉语中,达到一种精妙的平衡,以体现出原著的神韵来。”

易丽君本科毕业于武汉大学中文系,又被公派到波兰的华沙大学留学,一生深爱文学。在高兴眼中,易丽君是翻译赫贝特散文的最佳人选。“易老师那时年事已高,我们不敢轻易打扰,但最后还是向她提出了。易老师则表示,她从上世纪90年代就开始翻译赫贝特的诗歌,很清楚这位作家的分量,现在要翻译散文,她说再难也愿意尝试一下。”高兴说,通过这件事,从易丽君身上看到的是一种不断挑战自己、逃离翻译“舒适区”的精神。

将波兰文学的种子传到岭南

除翻译文学作品外,易丽君还承担北京外国语大学东欧语系(今欧洲语言文化学院)的教学和文学研究工作,并在2000年她即将退休的时候开始招收博士研究生。易丽君是国内第一位波兰语博士生导师。

她一共培养了三位波兰语博士生,现广东外语外贸大学西方语言文化学院副院长、波兰语系系主任茅银辉教授是易丽君的关门弟子。

“她给本科生上课,特别重视学生们的口语表达能力,大一时,一上课就跟我们直接用波兰语对话。面对她这种风格,我们有一定的压力,需要做很多课前准备才能从容应对。”茅银辉回忆,易丽君特立独行的教学风格给自己留下了深刻印象,也为她打下了很好的波兰语语言基础。对文学感兴趣的茅银辉,硕士研究生毕业后顺利进入易丽君门下,继续攻读博士研究生。

随着中国“一带一路”倡议的不断推进,像波兰语这样的丝路沿线国家非通用语种得到了井喷式的发展。2013年,广东外语外贸大学开设波兰语系,茅银辉通过人才引进计划来到这里。

“易丽君教授对广外波兰语系一直关爱有加,还曾戏称广外波兰语专业是自己衣钵在岭南的传承。”茅银辉介绍,2016年11月,年逾八旬的易丽君欣然受邀来到广外,为波兰语学子们做主题讲座:“当时她的思维非常清晰,不像80多岁的老人,基本上都是脱稿讲的,把波兰文学的历史精简集中在一个半小时里,娓娓道来。”

近年,广东外语外贸大学波兰语系的规模不断壮大,一批学生开始走上这条并不轻松的文学翻译之路。茅银辉认为,这也是导师精神在岭南的一种传承。

一代代学子的精神导师

“和她最后一次视频是大年三十的下午,那天她已经出院回到家里,精神看着蛮好。大年初一她没有直接跟我视频,保姆说她有点累。”2月7日下午,易丽君在京离世。茅银辉很伤感地谈到,近两年来受疫情阻隔,她一直未能回京与导师相聚,这给她留下了无法弥补的遗憾。

易丽君走了,但她的精神却影响着一代代波兰文学翻译者。茅银辉与导师合作翻译的斯沃瓦米尔·姆罗热克的短篇小说集《大象》,是易丽君教授最后一部翻译作品。这次合作令茅银辉再次看到了导师对文学翻译的投入与热情。

“文学翻译的回报率很低,跟做一场商务或外交口译收入是不成正比的,还需要投入很多精力反复推敲,获得的认可也不一定相匹配。所以说,一定要坐得住冷板凳才能真正做文学翻译。”在茅银辉心中,导师不仅是学业上的指南,更是她精神上的明灯,“如果没有她的存在,可能我们在专业精神上都不会有这样坚定的追求,事业上也难以具备始终向上的力量。”

“老师走后,历届学生都去参加了她的葬礼,那是上百人的场面。她拥有凝聚所有弟子的力量,每个学生都很爱她。”茅银辉这样说道。

对比易丽君的职业生涯,当下的文学翻译在技术条件上便利了很多。“现在翻译中碰到的一些知识点,上网几分钟就能解决,以前只能徒手查找资料。还得手写,一个字一个字地翻译。”高兴认为,虽然科技让翻译工作更加便利,但是前辈们留下的精神是应当传承的,“真正的一流翻译家就要像易丽君老师一样,始终坚持自己的热爱,顺从内心召唤,乃至不断进行自我挑战。”

链接

易丽君,女,1934年12月4日出生,湖北黄冈人。北京外国语大学教授、博士生导师,波兰文学翻译家、研究家。

因在人才培养、学术研究方面的卓越工作,易丽君于1984年、1997年先后两次获得波兰文化功勋奖章;2000年、2011年先后获得波兰共和国总统颁发的“骑士十字勋章”和“军官十字勋章”;2008年,被波兰共和国议长提名并获得“波兰语言文化大使”称号。

2018年,易丽君荣获中国翻译家协会颁发的翻译界最高奖——翻译文化终身成就奖。